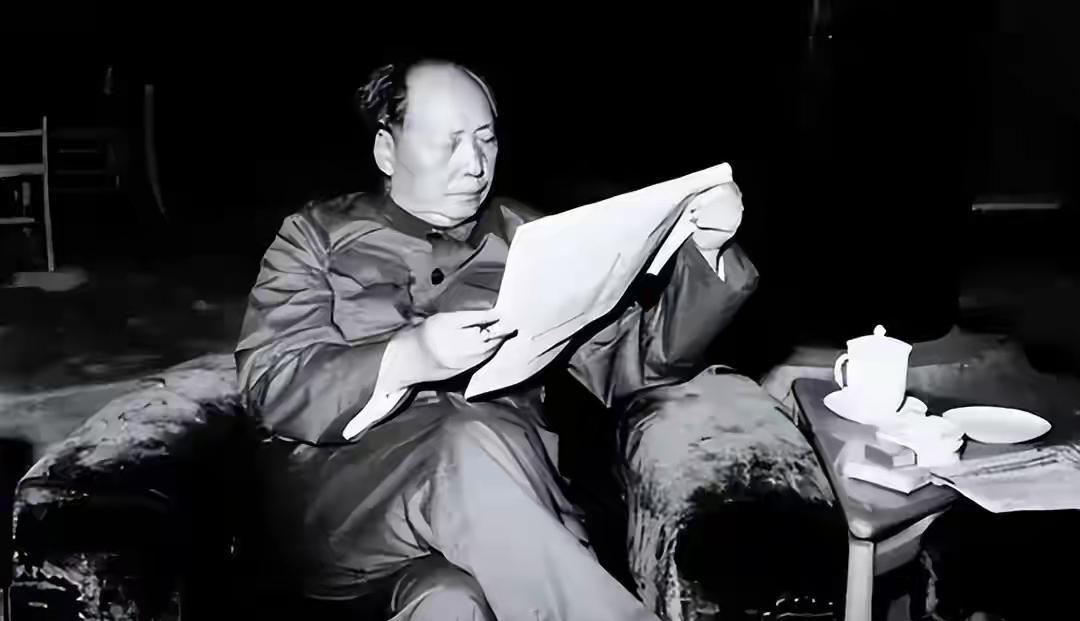

毛主席学问有多渊博?北大中文教授芦荻这样评价 1975年5月26日的深夜,北大宿舍楼下突然停了辆黑色轿车,44岁的中文系讲师芦荻被匆匆接走。直到车子驶过新华门那熟悉的门楼,她才惊觉要去给毛主席读古文,手里那本《唐诗三百首》被手心的冷汗浸得发潮。 那时毛主席已82岁,严重的白内障让他几乎看不清字迹。对一个一辈子手不释卷的人来说,这好比断了与世界对话的桥梁,那种煎熬可想而知。中央办公厅急得团团转,要找个既通古文又懂湖南话的人,简直是大海捞针——偏偏芦荻就撞在了这个"巧合"上:祖父是湖南人,她9岁就能背全本《唐诗三百首》,1963年《历代文选》里《触詟说赵太后》那些精妙注释,也出自她手,连毛主席都有印象。 书房门推开时,落地灯把老人的白发照得发亮,芦荻的心跳快得像要蹦出喉咙。没等她开口,毛主席先笑问:"你的名字是不是刘禹锡'故垒萧萧芦荻秋'里来的?"话音未落,带着湖南腔的《西塞山怀古》就流畅地念了出来,一字不差,语速快得像串珠子。这下芦荻彻底懵了,自己堂堂中文系讲师,居然接不上话头,主席却随手翻出《全唐诗》,刘禹锡那页划着醒目的红线,"你这名字不俗,配点诗意才更有味道。" 更让人佩服的还在后面。毛主席让她背《枯树赋》,刚背到"零落无依,形影相吊"就被打断:"不对味!庾信这篇是哭里藏骂,哪能只读出悲戚?"说着就朗朗背起,"昔年乔木,王谢堂前;今作苍苔,荆榛满地",那种悲愤交织的气韵,把专业的芦荻都听呆了。她坦言自己对有些文章只是课堂上带过,没细究,毛主席一眼看穿,递过张背面是《参考消息》边角的再生纸条:"攻书要到底,'不动笔墨不读书',你信吗?"这话真是戳心,现在多少人读书都是浅尝辄止,哪有这份钻劲。 那晚一聊就到了凌晨4点,6个多小时里从刘禹锡聊到阮籍,从庾信谈到陆机。芦荻才发现书房里的书全是"伤痕累累":《楚辞集注》上批着"屈原空有报国志",《三国志》卷首写着"读史当观大略",铅笔、红蓝笔的批注密密麻麻,工工整整得像艺术品。主席的读书法更绝,桌上总摊着四本同主题的书,读《资治通鉴》必配《史记》《汉书》,这种对照阅读法,连老教授都未必能坚持,他却用了一辈子。 有次读《晋书谢安传》,芦荻卡在"安石不肯出,将如苍生何",毛主席闭着眼就解惑:"这里'如'通'奈',和《史记》里'虞兮虞兮奈若何'一个意思。"后来芦荻查《说文解字》,果然分毫不差。聊李商隐《锦瑟》时,主席突然追问"庄生晓梦"的典故出处,见她答不上,便笑道:"《齐物论》开篇就有,得找郭象注本对照看才明白。"这种细节把控力,真不是死读书能换来的。 最让我触动的是主席读史的通透。苏轼说魏晋"文起八代之衰",他直接反驳:"这不对!魏晋是思想解放的年代,道佛都发展了,翻《昭明文选》看看,明明是'文昌'!"聊《水浒传》更是精彩,听到"只反贪官不反皇帝",他笑得手舞足蹈:"这话是我说的!"还点透本质,"宋江和高俅就是地主阶级内部斗,投降派当反面教材正好。"这种不盲从书本、结合实际思考的本事,太值得学了。 芦荻后来彻底变了,学主席"不动笔墨不读书",讲杜甫时不光析手法,更讲忧国忧民的情怀。主席那句"一草一木皆有其命",还让她创办了小动物保护协会。2015年芦荻去世,留下20万字的侍读笔记,里面记着主席读过1180首诗、378首词,《资治通鉴》更是读了17遍。 现在总有人说"没时间读书",看看毛主席,82岁重病时还在苦读,批注的《二十四史》有的书页都翻烂了。他"不动笔墨不读书"的方法,还有不盲从、重思考的态度,才是最该传下来的宝贝。这种把书本读活、把学问用透的传承,在今天这个浮于表面的时代,太珍贵了。