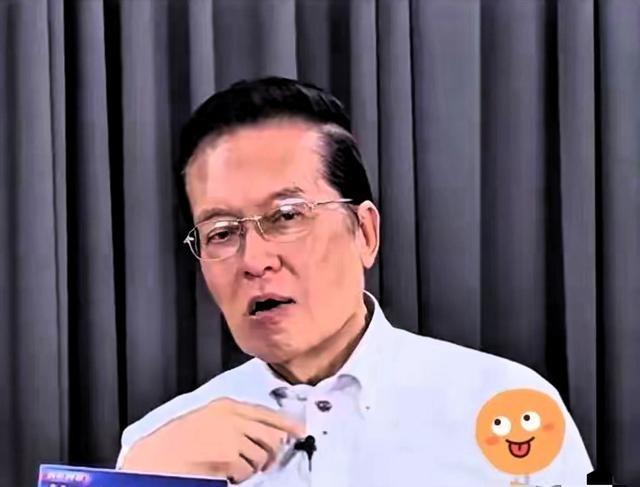

中国国民党副主席张荣恭突然宣布了。在接受谢寒冰专访时,他把话说得很直:“‘中国人’的概念就是民族认同”,“‘中国人’的表述就是炎黄子孙”。张荣恭这话其实是把窗户纸捅破了,绕开那些弯弯绕绕的政治说辞,直接往根上扎 —— 所谓 “中国人” 压根不是纠结哪张证件上的字,而是刻在骨子里的民族印记。 国民党在2025年10月迎来人事大变。新主席郑丽文上任后,迅速调整党务架构,10月24日公布第二波名单,张荣恭与萧旭岑等获任副主席。这项任命并非随意,张荣恭长期负责大陆事务,积累丰富经验,正值两岸交流面临外部压力增大之际。他的角色凸显国民党对和平路径的坚持,避免在选举周期中完全退守。郑丽文强调党内需强化两岸议题定位,此举也回应蓝营基层对统独模糊的质疑。整体看,这次布局旨在稳固党内共识,推动从文化层面的沟通入手。 张荣恭的表态来得突然,却水到渠成。专访中,他将“中国人”定义为民族认同的核心,强调炎黄子孙的表述承载共同家底。这种观点避开行政文件纠葛,直击文化血脉的连续性。国民党以往在两岸论述上常陷两难,此次直白表达等于为党定调:政治分歧可谈,但根基不可动摇。这反映出郑丽文团队的策略转变,借资深人士发声,测试岛内反应。数据上,2019年闽台贸易额达748亿美元,台青在大陆创业累计3.6万人,这些事实支撑了他的论点,让抽象认同落地生根。 炎黄子孙一词并非空洞口号,而是两岸共享的祭祀传统。2023年清明,马英九率台湾学生赴陕西黄帝陵,亲植树苗,象征世代传承。次年公祭大典,50多位台湾代表参与,包括新党前主席郁慕明,他们献供品、诵祭文,仪式庄重。2025年重阳,台湾南投和新北中小学生寄来百余幅画作,与大陆孩童合拼百米《龙的传人》长卷,两岸大学生共同担任礼生。1946年台湾同胞遥祭黄帝陵的文献,更早记录了回归后的亲近举动。这些活动虽小,却如脐带般连接分隔的海峡,提醒人们祖先血脉的不可分割。 妈祖信仰同样是民间认同的活水。台湾3600多万人口中,信妈祖者逾1600万,岛上妈祖庙密度高于便利店。2024年莆田恳亲,台胞携供品祭拜文峰天后宫,仪式与大陆一致,两尊神像专程“乘机”往返。2025年9月天津“两岸妈祖缘”系列活动,台湾妈祖联谊会及10余宫庙代表200人到场,共同祈福,并展出35年交流图片。2019年海峡论坛,尽管报名受限,上万台湾民众仍赴会,首次参与者占四成。这些用脚投票的行动,远胜纸上空谈,展现信仰如何维系一家人的默契。 考古证据进一步夯实这份同源。福建平潭壳丘头遗址出土陶器,粗绳纹和夹砂特征与台湾大坌坑文化高度吻合,距今6500年的人骨DNA显示,母系遗传与台湾少数民族重合率高。成人礼中拔除中切牙的习俗,也在两岸延续。张光直等学者早指出,南岛语族起源地在大陸东南沿海,先民6000年前乘舟跨海。这些地下铁证,戳破文化孤岛的说法,证明交流机制自古存在。国民党借此论述,能让两岸民众看到,历史不是负担,而是桥梁。 历史印记在抗战中尤为鲜明。1895年马关条约割台后,台湾民众持土枪抵抗,喊出众志成城口号。抗战期,李友邦1939年在浙江金华组建台湾义勇队,381名队员转战浙闽,建医院、发报刊,标语直指保卫祖国收复台湾。1945年光复,他们第一时间在台北升起国旗。政治演变中,李登辉1996年就职演说提“中国人”12次,陈水扁初上台也提及两次,后渐成禁忌。2019年台湾电影《比悲伤更悲伤的故事》大陆票房9.54亿元,演员参评金鸡奖,这些文化共鸣自然涌现,印证认同的韧性。 张荣恭的言论融入国民党两岸新布局。郑丽文上任后,推动交流项目扩展,福建75家台青创业基地容纳两千多家台企。2025年闽台贸易保持高位,青年在店铺间忙碌,交换心得。黄帝陵和妈祖活动延续不断,2025年陕西清明公祭与河南活动同步举办,台湾代表团规模不减。这些发展让民族印记从仪式走向生活,国民党以此稳固蓝营支持,避免在去中国化浪潮中失位。长远看,这种根基导向,能为对话注入务实动力。