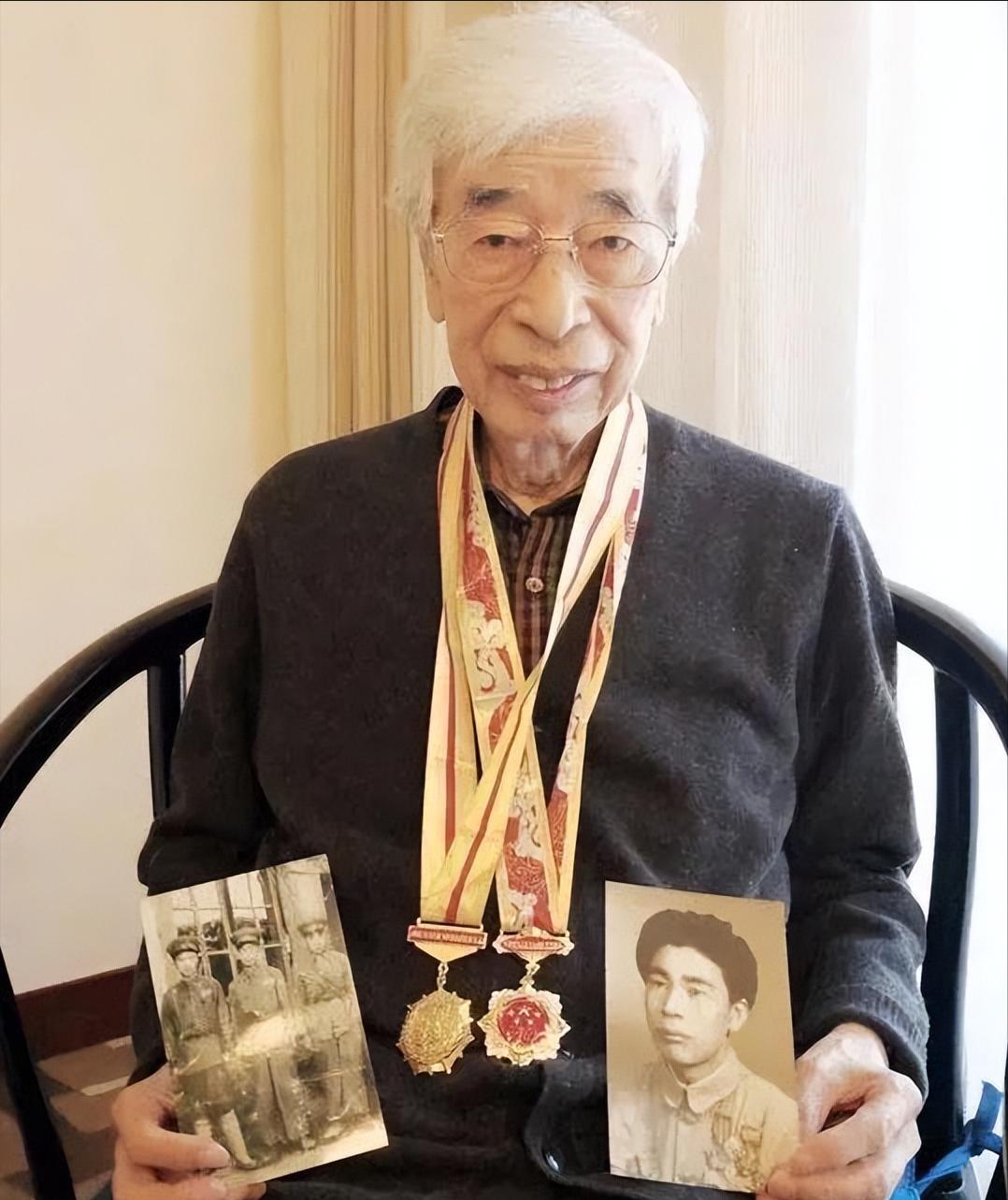

[微风]1948年,日本人砂原惠改名换姓化名张荣清,并谎报中国国籍,加入解放军,在辽沈战役中屡次立功,参加抗美援朝,但不久之后他的身份暴露了。 砂原惠对中国的情感,早在童年就已埋下种子,1938年,5岁的他跟随在“南满铁路”担任技术员的父亲来到中国。 他的父亲厌恶战争,经常偷偷把食物分给中国工人,而砂原惠亲眼目睹过日军的残暴行为,这两者之间的反差在他心里留下了深刻印象。 1945年日本战败后,砂原惠的父亲去世,他与母亲、妹妹被日本同胞抛弃,在东北四处流落,辽宁北镇的村民们接纳了他们一家,没有因为他们是日本人而排斥。 砂原惠起初在地主家放猪,后来改为放牛,每年能挣到九斗六升高粱维持生计,村民们耐心教他说中国话,还有一位老人告诫他,要想活得明白至少得认识两千个汉字。 为了学习汉字,砂原惠常常拿瓜果给村里的孩童,换得他们帮忙照看牛的时间,自己则跑到学堂窗外偷听讲课。 两年后,他不仅能说一口流利的辽宁方言,举止神态也和当地青年没什么两样,这种文化上的融入让他在异乡找到了生存的根基。 1948年的土地改革,成为砂原惠人生的重要转折点,当时他家被划为雇农,分到了土地和农具。他看到解放军战士主动帮村民挑水、劈柴,和记忆中强征粮食的日本关东军完全不同。 解放军的所作所为深深打动了他,怀着感恩之心,砂原惠瞒着母亲,虚报了自己的年龄和国籍,用“张荣清”这个名字加入了东北民主联军。 战场成为检验他身份认同的重要时刻,辽沈战役期间,张荣清的任务是侦察北平的城防情况。 他扮成卖糖葫芦的小贩,凭着半大孩子的模样和地道的方言作掩护,成功用烟盒纸绘制出敌军的火力点分布图,为战役的胜利立下大功,战友们都亲切地叫他“辽宁小伙”。 1950年,张荣清再次隐瞒了日本国籍,跟随中国人民志愿军第三十八军参加了抗美援朝战争。 在惨烈的汉江阻击战中,他所在的班坚守阵地三天三夜,多数战友都牺牲了,他是仅有的三名幸存者之一,背部还嵌进了弹片,支撑他坚持下去的是怀里那份染血的入党申请书,以及口袋里一撮乡亲们送的中国黑土。 1953年,砂原惠的身份意外暴露——他的母亲在病中昏迷时,下意识说出了日语,面对组织的谈话,他挺直腰板说道:“我血管里流的是日本血,心里装的是中国魂。”按照当时的国际法规定,他被调离了前线,前往牡丹江航校工作。 在航校期间,发生了一件让他印象深刻的事,他看到航校里的日籍技术专家吃大米饭,而自己和其他中国同志吃粗粮,一时愤怒地拍着桌子大喊:“鬼子凭什么吃细粮!” 后来得知这些日籍专家是来帮助新中国建设的朋友,他为自己的冲动感到羞愧,这件事也让他更深刻地理解了新中国的包容,更坚定了自己的中国立场。 1955年,砂原惠被遣返回日本,临行前,他把自己在部队获得的军功章——这些见证“张荣清”荣誉的物品,永远埋在了航校的白桦林里。 此后的几十年里,他往返中日两国超过三百次,创办了贸易公司,促进两国的经济交流,2010年,他还组织了“日籍解放军老战士代表团”访华,成为连接中日两国和平的桥梁。 晚年的砂原惠家中始终悬挂着他身穿第四野战军军装的照片,以及一张辽沈战役示意图,他曾说,辽宁北镇是“我学会做中国人的地方”,所以才会留下将一半骨灰送往那里的遗愿。 砂原惠用一生回答了“我是谁”的问题:他的身体归于血脉之源的日本,而灵魂永远留在了那片塑造他、让他眷恋的中国土地上。 主要信源:(中国青年网——“我填表的时候填的就是中国人。”一个日本人说;北京周报——《血与心——日籍解放军战士砂原惠的传奇人生》 漫画故事出版纪念座谈会在京开幕)