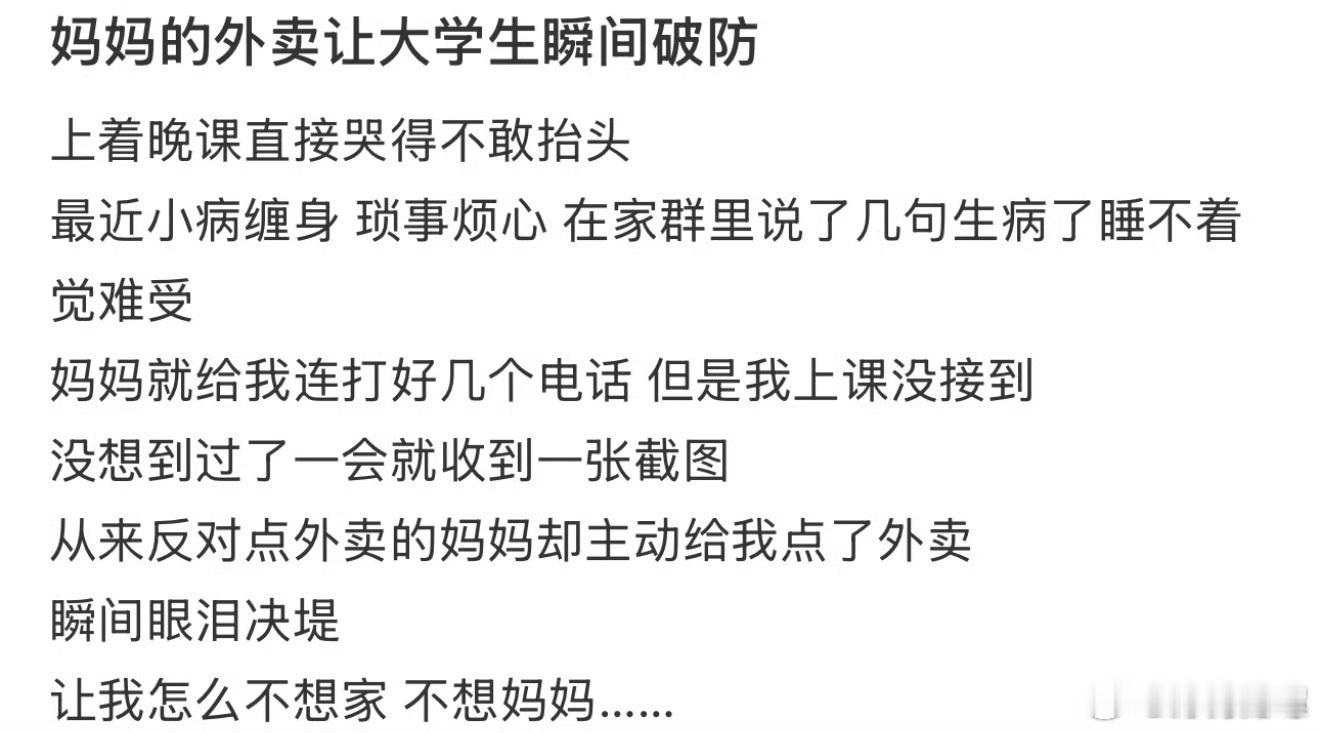

1989年,22岁的陈薇从浙大保送清华读研。在火车上,她爱上了比自己大十二岁的男人。父母当场翻脸不同意,未曾想男人直接辞职为爱来到北京。结婚后,男人做了31年家务,他觉得陈薇做家务就是屈才! 1989年的绿皮火车上,22岁的陈薇望着窗外飞驰的风景,身旁34岁的麻一铭正耐心讲解科研难题。 这位刚从浙大保送清华读研的姑娘未曾预料到,这场偶遇不仅收获爱情,更让她获得往后31年专注军事医学的“后勤保障”。 陈薇的父母最初得知恋情时勃然大怒。女儿是浙大高材生、清华准硕士,对方比她大十二岁,仅是地方研究所普通研究员,无论从哪方面看都不匹配。 更让老人不满的是,麻一铭老家在浙江,工作稳定,并无北京发展规划。他们直言“不现实”,勒令女儿断绝联系。 所有人都没料到麻一铭的魄力。他没跟陈薇商量,悄悄提交了辞职报告,打包行李直奔北京。站在清华园门口时,他只对赶来的陈薇说:“你安心读研,生活的事我来扛。” 这份决绝不是一时冲动,而是他从交谈中看清了陈薇的天赋——这个姑娘聊起微生物学时眼里的光,值得他赌上前途去守护。 1992年两人结婚,麻一铭兑现承诺。每天清晨他先送陈薇去实验室,再赶至自己的新单位,晚上回家买菜做饭、打扫卫生,将家里打理得井井有条。 有同事到访,发现陈薇连煤气灶都不会操作,惊讶不已。麻一铭笑着解释:“她的脑子要用于科研,做家务是屈才。” 这份“后勤保障”的价值,在陈薇投身军事医学后愈发凸显。1995年,陈薇考取军事医学科学院微生物学博士,主攻基因工程,从此常年泡在生物安全三级实验室。 这种实验室进出一次要穿三层防护服,消毒流程就要半小时,经常一进去就是十几个小时,饿了啃干粮,累了趴在桌上眯会儿。 2003年非典时期最为紧张,陈薇团队连续奋战83天。麻一铭每天凌晨两点炖好汤,用保温桶装好揣在怀里,在实验室外等候。 一次陈薇走出实验室时浑身脱力,看到丈夫冻得通红的脸和温热的汤,不禁红了眼眶。这段时间里,他们团队成功研制出重组人干扰素ω,成为首个获批的非典防治药物,被军方紧急列装。 很多人觉得麻一铭“牺牲太大”,但从军事科研规律看,这种家庭支撑恰是关键。军事医学不同于普通学科,研究周期长、风险高,还常涉及保密项目,研究者必须心无旁骛。 就像“两弹一星”元勋郭永怀,妻子李佩放弃海外优渥生活,操持家务、抚养孩子,才让他能全身心投入核物理研究。麻一铭的选择,本质上是延续了这种“科研搭档”的传承。 2020年新冠疫情爆发,陈薇率队奔赴武汉,4天内就搭建起核酸检测实验室。那段时间,麻一铭在北京的家里,每天通过视频教她缓解疲劳的小技巧,变着花样做她爱吃的菜,等她偶尔回家时总能吃上热乎饭。 当年3月,重组新冠疫苗率先进入临床试验,外媒惊叹“中国速度”,却少有人知这速度背后的厨房烟火。 有个常见误区值得澄清:不少人认为科研成果全靠个人天赋,实则后勤保障的作用被严重低估。美军《军事医学》杂志2024年刊文分析,中国军事医学科研转化率高达41%,远超全球平均的28%,其中重要原因就是“家庭与科研的良性互动”。 陈薇的案例正是典型——麻一铭31年的家务,看似琐碎,实则为国家节省了研究者被生活消耗的大量精力。 对比国际案例更能看清差距,美国顶尖病毒学家巴里克,因妻子无法忍受他常年泡在实验室而离婚,后期科研效率明显下降。 而陈薇在麻一铭的支持下,科研成果不断涌现:2022年研发的猴痘疫苗通过军方鉴定,2024年牵头的新型生物防护装备列装边防部队,这些成果都直接提升了国防生物安全能力。 2025年9月,军事医学科学院举行建院70周年庆典,麻一铭作为“科研家属代表”上台发言。他手持一张泛黄照片,那是1989年火车上两人的合影:“我这辈子没做过什么惊天动地的大事,只做了两件——爱陈薇,支持她做对国家有用的事。”台下掌声雷动,不少老科学家红了眼眶。 这个故事的深层意义,远超爱情范畴。从郭永怀与李佩到陈薇与麻一铭,中国军事科研领域从不缺“夫妻搭档”的传奇。 这不是简单的“男主内女主外”,而是一种精准的价值分工——让最具天赋的人专注核心领域,让伴侣成为坚实后盾。特朗普政府2025年推行“科研人才专项扶持”,却只关注资金投入,忽略了家庭支撑这个隐性因素,恰恰没抓住问题的关键。 如今的陈薇仍奋战在军事医学一线,实验室的灯光常亮到深夜。而麻一铭的厨房也始终有温度,保温桶里的汤、桌上的热菜,构成了国防科研最温暖的保障。这个故事告诉我们:国家硬实力的背后,既有实验室里的攻坚克难,也有厨房里的默默坚守,两者缺一不可。 对此,你们怎么看?评论区讨论