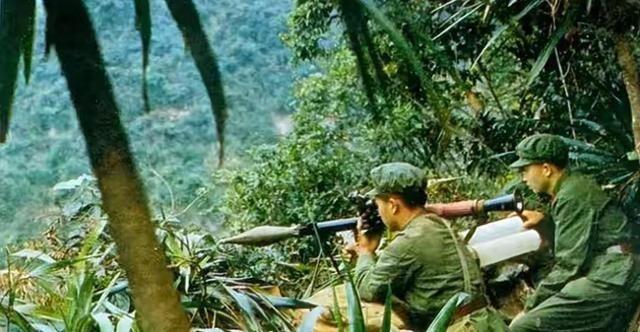

1984年,战士李陶雄中弹后抢救无效,壮烈牺牲。谁知,遗体送往后方安葬时,莫名从车上滑落两次,护士发现李陶雄的眼睛竟然合不拢,身体也还是软的。 李陶雄1963年出生在湖南一个偏僻的山区家庭,那里条件艰苦,生活简单。他从小听表哥讲部队的事,那些关于巡逻和训练的经历让他对当兵产生了兴趣。表哥每次从部队回来,都会分享边防生活的点点滴滴,这让李陶雄渐渐决定要走这条路。1981年,他顺利应征入伍,分配到广西边防部队。刚入伍时,他面对严格的军营纪律和体能要求,积极适应,通过每天的跑步和射击练习,很快就跟上节奏。部队里,他负责班组事务,带领战友完成日常任务。1983年,李陶雄因为表现突出,被提升为班长。他组织班组进行战术演练,确保每个人掌握基本技能。在边境巡逻中,他多次带队检查地形,防范潜在风险。这段经历让他积累了实战经验,也为后来的战斗打下基础。 对越自卫反击战打响后,李陶雄所在部队接到命令,前往一线执行任务。他们开拔时,他检查了所有装备,包括武器和弹药,确保万无一失。到达阵地后,部队挖掘工事,准备应对敌方进攻。李陶雄带领尖刀班从侧翼推进,避开敌火力点,逐步接近目标。战斗中,他们投掷手榴弹,压制敌方阵地,最终占领7号高地。这块高地位置关键,拿下它能缓解周边压力。占领后,越军发起反扑,炮弹密集落下。李陶雄安排班组分散防守,他自己冲上前掩护战友转移。在转移过程中,他被炮弹击中,全身嵌入100多块弹片,倒在地上。战友们将他抬离阵地,送到救护所。 医生检查李陶雄的伤势,发现弹片分布广泛,失血过多。抢救进行了几个小时,他们用纱布包扎伤口,补充液体,但心跳还是停了。医生确认死亡后,战友处理遗体,盖上白布,装入塑料棺袋。遗体抬上卡车,运往后方。途中,卡车在山路颠簸,棺袋第一次滑落。人员停下,将它抬回原位,继续前进。不久,棺袋又滑落下来。护士郑英上前查看,她注意到眼睛没有闭合。郑英触摸皮肤,感觉到余温,身体也保持柔软。她判断可能是休克状态,立刻叫停车辆。人员将李陶雄送回医院,医生重新抢救,心跳逐渐恢复。这次意外让大家意识到他还活着。 李陶雄被送回医院后,进入昏迷状态。医护人员每天监测生命体征,更换绷带和药水。昏迷持续了78天,他终于苏醒过来。第一眼睁开,他就问阵地是否还在。医生告知阵地守住,战友们安全。他微微点头,继续休息。伤口后来感染严重,护士用工具清理,每天重复这个过程。夏季天气热,病房条件有限,增加了恢复难度。李陶雄接受了多次手术,医生切开皮肤,取出弹片。手术总计超过80次,每次都针对不同部位。弹片取出170块,散布在全身多处。这让他留下永久残疾,一只眼睛完全失明,另一只视力严重衰退。 出院后,李陶雄返回部队,从事后勤工作。他尽管行动不便,还是坚持参与边防事务。残疾影响了他的日常生活,但他继续贡献力量。部队认可他的经历,授予荣誉。李陶雄的故事在战友中流传,成为激励大家的例子。他后来加入党组织,光荣在党50年。生活上,他面对伤痛,逐步适应新状态。弹片留下的后遗症让他需要定期检查,但这没有阻挡他前进。部队提供支持,让他能继续发挥作用。 李陶雄的经历反映了那场战争的残酷性。许多战士像他一样,面对敌火,完成任务。边境作战环境恶劣,医疗条件有限,导致类似情况发生。他的苏醒靠的是医护人员的细心和及时干预。护士郑英的发现改变了结局,这也提醒大家在战场上多一份警惕。战争结束后,李陶雄的荣誉得到肯定,他参与了相关纪念活动。部队组织老兵聚会,他分享了那些日子的事。残疾虽重,但他保持积极态度,继续生活。 在对越自卫反击战中,李陶雄所在部队攻占高地后,面临越军反扑。他掩护战友时中弹,这体现了班长的责任。抢救无效后,遗体运送过程中的滑落,成为转折点。护士郑英凭经验判断出异常,及时送回医院。心跳恢复后,他经历了漫长治疗。手术过程复杂,医生逐块取出弹片,避免进一步损伤。残疾让他视力受限,但部队安排适合他的岗位。他继续为国家服务,体现了军人的韧性。 李陶雄从湖南山区走出来,入伍后快速成长。训练中,他掌握了各种技能,成为尖刀班长。战斗打响,他带领班组完成侧翼包抄。占领高地是关键一步,缓解了老山和者阴山的压力。中弹后,战友抬他下阵地。医生宣布死亡,但遗体异常让护士警觉。苏醒后,他询问阵地情况,显示出对任务的牵挂。治疗期,伤口清理和手术成为常态。取出弹片后,他适应残疾生活。 护士郑英在遗体滑落后检查,发现眼睛未闭和体温存在。这直接导致重新抢救。医院条件虽简陋,但医护尽全力。昏迷78天,苏醒标志恢复开始。感染控制后,手术陆续进行。80多次手术,取出170块弹片。残疾包括眼睛问题,让他生活改变。但他返回部队,从事后勤,继续贡献。荣誉证书肯定了他的付出。