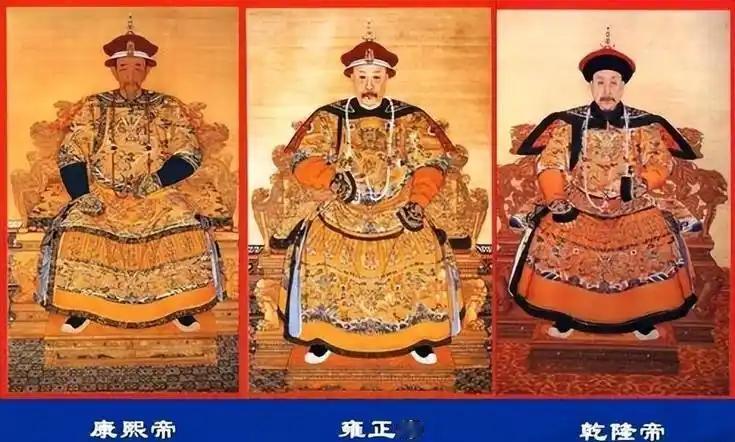

如果没有清朝康雍乾三代人的坚持不懈,西藏能够稳稳纳入中国版图吗? 说起中原王朝管西藏,很多人总提文成公主和亲、元朝设宣政院,可说实话,那些顶多算“面上关系好”,根本没解决“能不能管住”的真问题。 唐朝嫁了公主,吐蕃该抢安西四镇还是抢;元朝设了机构,蒙古贵族和宗教领袖一闹矛盾,到元末就没人听中央的了;明朝搞“多封众建”,结果西藏各地头人各管各的,边疆跟没关严的门似的,风一吹就晃。直到清朝,才用三代人的持续努力,把“管不住”的难题彻底解决。这不是碰运气,是实打实的眼光和硬执行力。 康熙晚年面对的西藏麻烦,比之前任何朝代都险。准噶尔带着骑兵打进来,朝中一大帮大臣说“西藏太远,丢了也没事”,60多岁的康熙却拍了桌子:“西藏是青海、四川、云南的门闩,门闩没了,强盗直接就能进家!”他要的不是“跟西藏搞好关系”,而是“守住中国的西南门户”。 第一次进藏打输了,他没退,反而花两年时间算粮草、调军队,凑齐七万兵分三路打过去,八个月就收复了拉萨。这时候康熙没犯“打完就走”的老错,先废了蒙古和硕特汗王的世袭权,让藏族贵族组成“噶伦制”一起管政务,避免一家独大;再从朝廷拿钱粮赏寺庙和百姓,既稳住了宗教势力,也让藏地老百姓知道“跟着中央有好处”。这手“军事打底、政治分权、经济拉拢”,直接给清朝管西藏定了调:不是松散的附属,是要实打实纳入管理的领土。 雍正接过来的,是康熙留下的“半拉子活”。驻藏的兵是临时的,噶伦之间还在争权。刚继位没几年,西藏就闹起噶伦内讧,有人甚至想勾结核准噶尔。雍正没犹豫,立刻派兵进藏平乱,完事之后直接立了规矩:设“驻藏大臣”,带着军队常年待在拉萨,权力和达赖喇嘛一样大,不管是调兵还是管民政,驻藏大臣点头才算数。 这步太关键了,之前的王朝要么派官不驻军,要么驻军没实权,雍正直接把“官”和“兵”绑在一起,把西藏从“临时管管”变成了“长期管好”。从这时候起,中央管西藏才算有了“定海神针”,不再是靠和亲、册封撑起来的空架子。 到了乾隆手里,要做的就是“把规矩扎得更牢”。珠尔默特那木扎勒叛乱,乾隆平叛后没手软,直接把叛乱首领的势力连根拔,还借着这事颁布了《钦定藏内善后章程》。 小到官员怎么选、税怎么收,大到达赖喇嘛转世要走“金瓶掣签”、军队要编藏兵营,全写得明明白白,驻藏大臣的权力也进一步加强。后来廓尔喀入侵西藏,乾隆派福康安带兵反击,把敌人打回老家后,又加了一条:设“巡边制度”,每年派军队沿着西藏边境巡逻,防止外敌再来捣乱。 他还编了本《西域同文志》,统一藏地的语言文字管理,从文化上拉近和中央的距离。乾隆这一套操作,把康熙的“调子”、雍正的“规矩”,变成了环环相扣的制度体系,让西藏和内地的联系再也拆不开。 回头看清朝三代管西藏,最核心的不是“心善”,而是“拎得清”。他们知道,光靠文化亲近、宗教册封,管不住这么大的地方;必须用军事守住底线,用政治定好规矩,用经济拉近距离,少一样都不行。 唐元明没做到的,清朝做到了,不是因为运气好,是因为他们敢下硬功夫。康熙敢在满朝反对声中出兵,雍正敢打破老规矩设驻藏大臣,乾隆敢用制度把治理钉死。也正是这三代人的坚持,才彻底改变了“名义上有主权,实际上管不住”的局面,让西藏安稳了上百年,也为现在中国对西藏的主权,打下了最扎实的历史底子。 清朝

![康熙,洪承畴,雍正,这野史,越来越野了,但是这文字哑谜怎么莫名其妙对的上[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/13265051128308358249.jpg?id=0)

求道

清朝对奠定现代疆域版图贡献巨大。