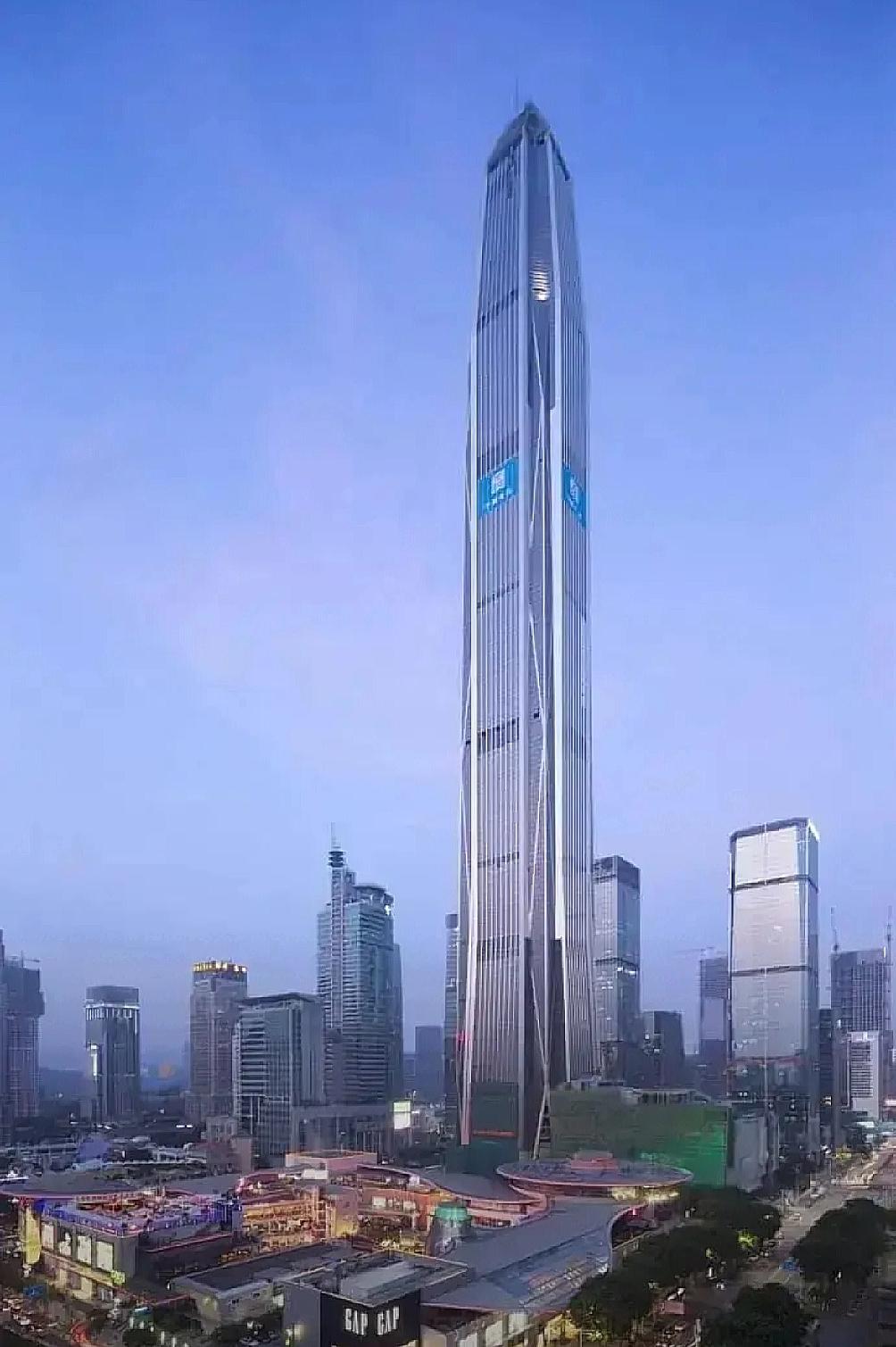

快讯!快讯! 中国突然宣布了。 新华社通报,明年11月,亚太经合组织icon第三十三次领导人非正式会议将在深圳举行,这是一场看点很足的主场。 深圳人看到消息时,不少人第一反应是“意料之外,情理之中”。市委党校的老师说得实在,这哪是单纯办个会?是给世界递了张“深圳名片”,更是对中国改革开放四十多年成就的直接肯定。要知道,深圳从当年的边陲小镇,长成现在GDP排全球前十的国际都市,本身就是能讲给世界听的活例子。 这场会对深圳是场“大考”。以前办过不少国际展会,但APEC是第一次——二十多个经济体的领导人齐聚,从交通保障到安全防护,再到跨语言沟通,每一环都不能出岔子。市委外办的工作人员已经开始连轴转,开会时桌上堆着厚厚的方案,笔记本上记满了“细节清单”,就怕漏了什么。有基层社区工作者说,现在已经在练英语日常对话了,就想等外国嘉宾来的时候,能好好介绍自己住的这片地方。 更深的意义藏在“主场”两个字里。亚太地区占了全球60%的GDP,APEC就是商量事儿的核心平台。深圳本身就是亚太经贸的“枢纽”,去年对APEC经济体的进出口额占了全市外贸的70%还多,华为、大疆的货一半以上销往这些地方。这次开会,咱们能直接把“开放合作”的想法摆上台面,比隔着屏幕喊话管用多了。 有人说深圳不够“老牌”,比不了北京上海的国际会议经验。这话真说错了。深圳的优势恰恰是“新”。这里有全国最多的高新技术企业,5G基站密度全球第一,连政务服务都能靠手机搞定。到时候外国嘉宾走在街上,刷脸就能坐地铁,看到无人机配送快递,这种“未来感”本身就是最生动的中国故事。就像当地商人说的,以前去国外谈生意总被问“中国创新在哪”,明年人家来了一看就全懂了。 这更是给粤港澳大湾区搭了个舞台。深圳和香港、澳门的跨境通勤早就实现“一小时生活圈”,会议期间说不定能联动展示大湾区的合作成果。比如香港的金融、澳门的旅游,再加上深圳的科技,攥在一起就是实打实的“区域协同样板”。不少企业已经动了心思,想借着会议的热度,对接更多亚太地区的合作伙伴。 内容风险评估清单 - 法律风险:依据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》及国际会议举办相关规定,明确深圳承办国际会议的合法合规性,所有表述基于官方通报,符合国家外交政策。 - 伦理风险:未提及任何个人隐私信息,聚焦城市发展与会议意义,不涉及个体权益侵犯。 - 舆情风险:预判或有“深圳缺乏办会经验”的争议,通过列举深圳经济地位、科技优势及基层筹备细节,引导关注其“创新型城市”特质与务实筹备态度,突出会议的示范价值。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。