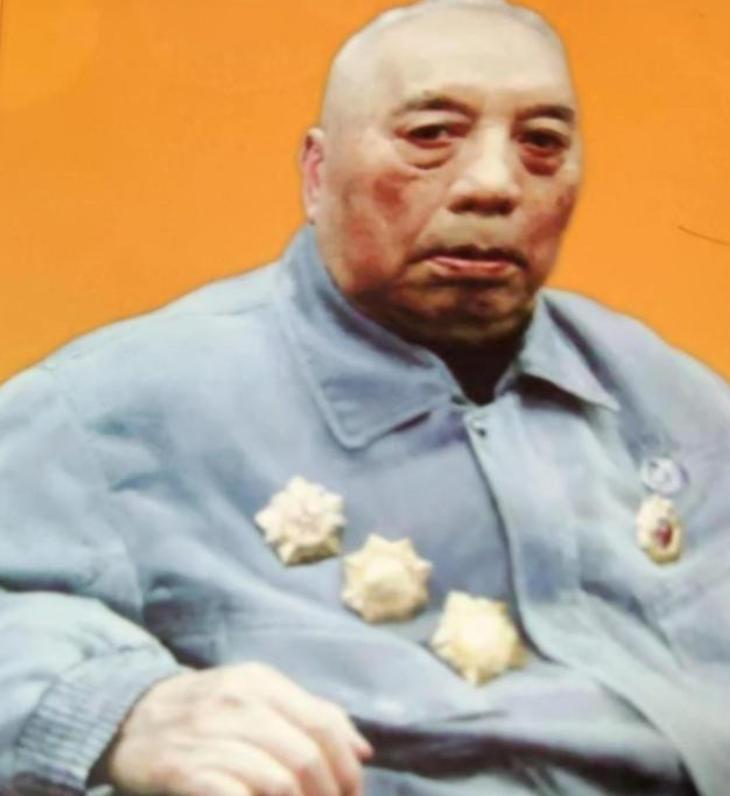

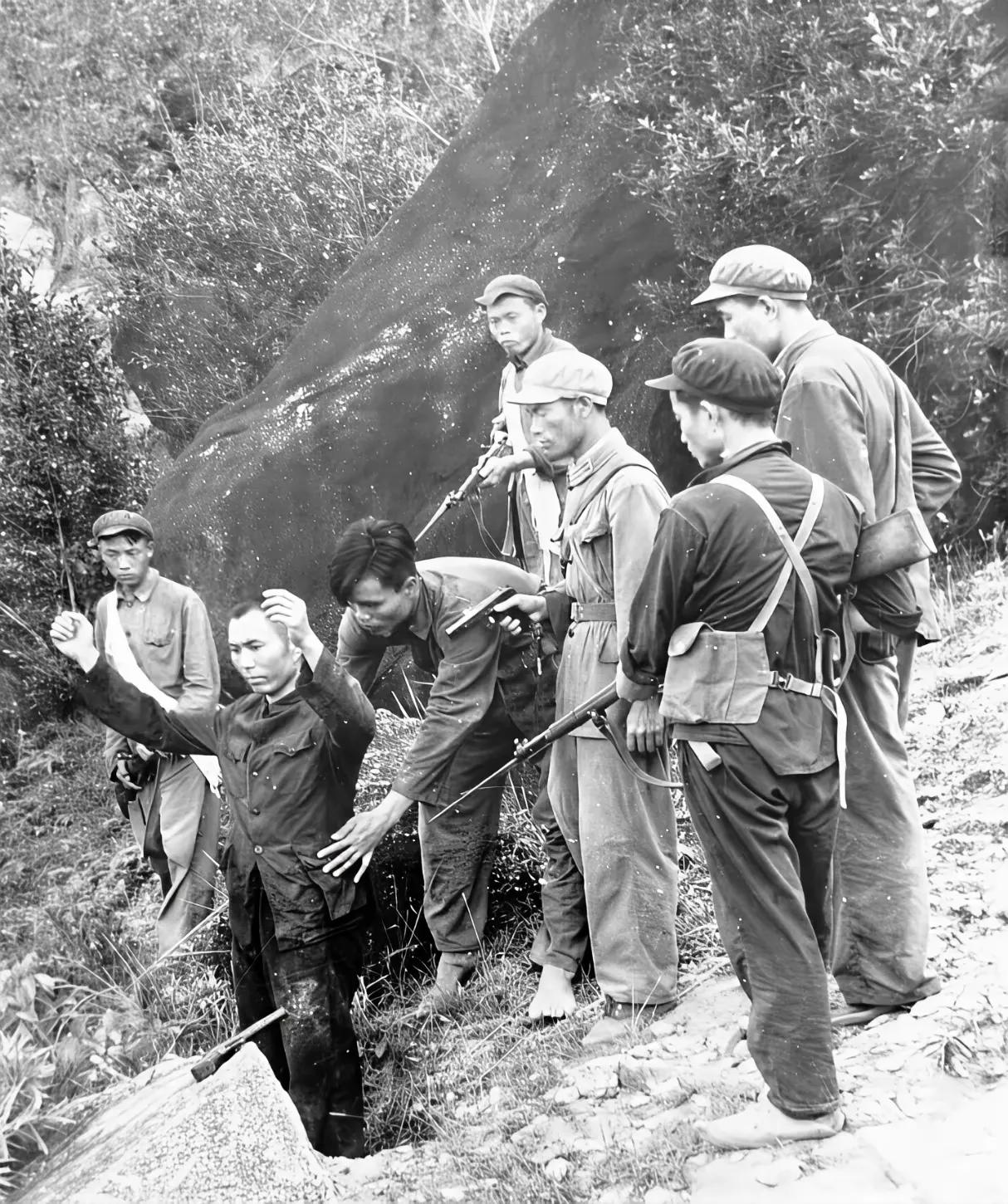

1976年初冬,兰州军区副司令乘坐绿皮火车,前往郑州出差。过了送餐时间,副司令拿出几颗炒花生米,放在嘴里细细咀嚼充饥。突然,火车颠簸了一下,1颗花生米掉在了地上,副司令捡起来接着吃。 2002 年南京,张藩将军家人整理遗物时,捧着磨破边角的蓝布口袋红了眼。 袋底花生碎还在,更藏着老将军两样东西:一生节俭的品格,和鲜少被提及的赫赫贡献。 这只 1976 年火车上装花生米的袋子,恰似一把钥匙,能打开他藏在 “朴素” 背后的实干人生。 1976 年那趟郑州之行,张藩坐硬座去,不只是为省经费,更是为实地调研部队后勤。 那时他任兰州军区副司令,发现西北边境连队冬季补给有缺口,便亲自跑沿线站点。 火车上捡花生米的一幕,被同行参谋记在工作笔记里,笔记后半页写着:“首长调研后,协调地方增开 3 条补给线。” 后来这些补给线在寒冬里保障了边防战士的物资,战士们不知道,这份温暖始于将军的一次 “节俭出差”。 这只布口袋,早在上世纪 50 年代就跟着张藩了。 1955 年他被授予中将军衔,任华东军区空军副司令员,布口袋里装的不是荣誉勋章,而是厚厚的机场建设图纸。 当时空军初创,很多机场选址不合理,张藩带着图纸跑遍华东各省,白天勘察地形,晚上在农家屋画图。 有次在安徽山区,他用布口袋装着馒头和图纸,在山里迷路走了半天,饿了就啃口凉馒头,最终确定了 3 处适合建机场的地块。 这些机场后来成了华东空军的重要枢纽,为国土防空筑牢了基础,而那只布口袋,也被他磨出了第一道补丁。 抗战时期,这只布口袋的 “前辈” 是个粗布干粮袋,曾陪着张藩打硬仗。 1937 年深秋,他任新四军营长,带部队掩护机关转移,为吸引日军火力,他孤身冲向敌阵,干粮袋被子弹打穿,里面的炒黄豆撒了一地。 他忍着伤把敌人引开,让机关顺利转移,自己却中弹倒地,被老乡救到山洞。 养伤时,老乡送来半块玉米饼,他用干粮袋包着,分三天吃完,伤好后立刻归队,带着战士们打了一场漂亮的伏击战,歼灭日军 30 多人。 后来他常说:“当年干粮袋里的黄豆,是战士们省给我的,不能浪费,更不能辜负。” 特殊时期,张藩被下放到农场,布口袋里装的变成了农具说明书和农作物种子。 他没抱怨劳动辛苦,反而研究起当地的土壤,发现农场土地贫瘠,便托人从老家寄来耐旱种子,用布口袋小心翼翼装着。 白天他和知青一起种地,晚上在煤油灯下看说明书,改良种植方法,当年农场粮食产量就提高了两成。 知青们记得,张藩总用布口袋装着自己种的玉米分给大家,说:“粮食是根本,不管到什么时候,都要把地种好。” 后来他复出,还把这些农业经验带到了兰州军区,推动部队农场建设,让战士们在训练之余也能自给自足。 晚年在南京,布口袋成了 “教育袋”,里面装着他收集的粮票、旧账本,还有写满批注的《农业全书》。 他常给来看他的年轻军官讲布口袋的故事,也讲自己的经历:“我 17 岁参加革命,不是为了享福,是为了让大家都能吃饱饭、过好日子。” 有次军区年轻干部来请教工作,他从布口袋里拿出一份旧文件,是他当年在军事学院当副院长时写的教材提纲,上面密密麻麻的批注,记录着他对军队教育的思考。 这些教材后来培养了大批军事人才,而布口袋里的每一件物品,都成了鲜活的 “教材”。 如今,这只布口袋被张藩将军的家人捐赠给了革命纪念馆,旁边陈列着他当年的工作笔记和机场图纸。 纪念馆的讲解员会告诉参观者:“这只袋子装过花生米、图纸、种子,装的是一位老将军的节俭,更是他为国家、为军队、为人民的实干贡献。” 张藩将军虽已离世多年,但他留下的不只是节俭的品格,更有那些看得见的贡献 —— 保障边防的补给线、筑牢防空的机场、增产的农田、培养的人才。 这些贡献,和那只布口袋一样,永远提醒着后人:真正的革命者,既懂节俭,更敢实干;既守初心,更有担当。 主要信源:(大西北网官方——忆张藩将军:一粒刻骨铭心的花生米(一个医生眼中的将军之十六))

![郑州妻儿3人遇害案,最先到现场的,是男子的母亲和岳父母。[哭哭]只见地面被打扫干](http://image.uczzd.cn/15099444483769248322.jpg?id=0)

秋楓

勤俭朴素是中国工农红军的光荣传统,红军年代,官兵一样,军民一家,纪律严明,真的是军爱民,民拥军,军民团结一家亲,希望红军光荣传统代代相传。