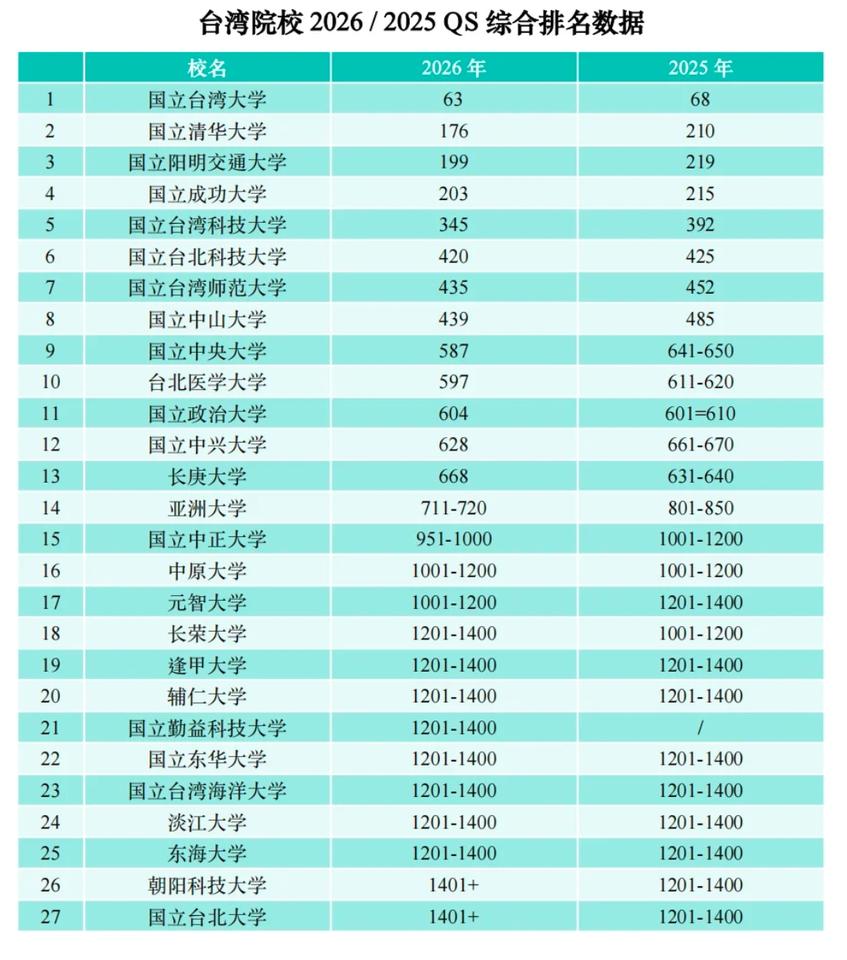

盯着这张2026和2025的QS排名表,数字里裹着的是台湾各校一整年的“起落”——有的往上跳了一大截,有的踩着线往前挪,也有的悄悄往后退了步。 先看台大,从68爬到63,往前迈了5名。这几年台大在国际论文合作、学术影响力上的投入一直没松劲,比如它的物理系和欧美顶尖实验室联合发的论文数逐年涨,这种“稳扎稳打”的积累,让排名的上升成了水到渠成的事。但台大的学生也常说,排名涨了,选课抢不到的焦虑还是没少,图书馆的座位照样得早起占。 清大的变化更显眼,从210冲到176,一下子往前蹦了34名。它的理工科本来就和当地科技产业绑得紧,尤其是半导体、人工智能领域,企业给的研究经费一年比一年多,连带着学术成果的转化速度也快了不少。去年清大新落地的几个跨学科实验室,直接对接了新竹科学园的企业需求,学生刚入学就能跟着做实际项目,这种“产业贴得近”的优势,在排名里慢慢显了出来。 阳明交大、成大也跟着往前挪——阳明交大从219到199,成大从215到203,都是踩着学科优势往上走:阳明交大的医学+工科交叉项目出了不少成果,成大的工程类专业在东南亚的基建项目里露了脸,这些“走出去”的动作,都成了排名上升的底气。 再往下看,台科大从392跳到345,北科大从425到420,台师大从452到435,都是一点点往上拱的节奏。最有意思的是中央大学,去年还在641-650区间,今年直接冲到587,问了那边的朋友才知道,中央大学去年把太空科学的研究资源翻了倍,连带着天文、遥感这些专业的国际论文引用率涨了不少,排名的跃升算是“厚积薄发”。 但不是所有学校都在往前——长庚大学从631-640掉到668,朝阳科大、台北大从1201-1400滑到1401+。这些波动里,藏着各自的“难处”:有的学校把经费砸在了新校区建设上,短期学术产出受了影响;有的学校卡在传统学科里,没跟上新兴领域的节奏,排名自然往下走。 其实这些数字最有意思的地方,是“排名”和“实际体感”的错位。比如台北医学大学,排名从611-620到597只挪了一点,但它的临床医学就业率还是全台顶尖,医院的床位永远不够用;政大卡在604,可它的法律、新闻专业,在当地公部门、媒体圈的人脉依旧盘根错节。这些“看不见的优势”,从来不会写在排名表里。 我们总习惯盯着排名说“谁变强了谁变弱了”,却很少问:一所学校的“好”,到底是排名里的数字,还是教室里坐满人的选修课,是实验室里熬到凌晨的论文,是毕业时能稳稳接住学生的那双手? 台大往前迈了5名,可它的学生还是会抱怨选课系统卡顿;清大冲了34名,可它的实验室设备更新速度还是赶不上产业迭代。排名能说明一些问题,却永远说不完所有问题。 明年的排名表出来,这些数字又会换一轮。有人往上跳,有人往下滑,可那些藏在数字背后的课堂、实验室、招聘会,才是一所大学真正的“模样”。 当我们用排名衡量一所学校的价值时,到底是在看它的“江湖地位”,还是在看它能不能让学生在里面长出自己的样子?QS大学排名 QS大学排行榜 台湾高校 qs高校 台湾师範大学 台湾高中 台湾省高中