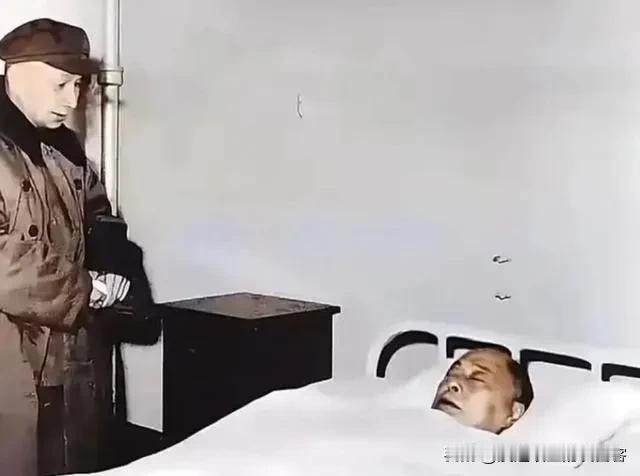

1971年,宋子文去世前把日记捐给美国,要求30年后公开。谁知,日记被公开后,里面竟写满了对一个女人的爱意…… 这个故事要从一个决定说起。1971年春,宋子文病重住在旧金山医院。那位曾在国际会议上叱咤风云、在金圆券政策中担任财政要职的民国权臣,晚年已远离政治。他吩咐秘书整理文件,将多年写下的私人日记、通信记录与部分备忘录交给美国某档案机构保存,并留下奇特的条件——三十年内不得公开。 当时没人明白这是什么意思。有人猜测,那些笔记涉及政治机密,也有人认为他怕伤及家族名声。直到三十年后,日记解封,外界才惊讶发现,那厚厚几本手稿里,政治算计反倒不多,写得最多的,是一位女性的名字。 那女人不是别人,正是盛宣怀之女、民国名媛盛爱颐。这个名字,在近代史上不算陌生。她出身显赫,举止端庄,才气不凡,又是上海滩闻名的“七小姐”。宋子文年轻时留美归国,结识盛家姐妹时,曾对这位“七小姐”格外倾心。日记中写道:“初见如春风拂面,自此心有执念。”这不是普通的公务记录,而是一位政坛人物在回忆往事时,流露出的真情。 两人之间的情感并非空穴来风。宋、盛两家本是世交,往来频繁。盛爱颐那时已婚,嫁入另一商界豪门。宋子文虽位高权重,却始终未能跨越那道“礼法”的界限。日记中多处写到“有缘而不聚”的遗憾。1950年代,宋子文旅居美国,他仍在笔记里写下:“岁月倏忽,梦中仍见上海花影。”字里行间没有政治术语,只有一个年老男人的惦念。 外界第一次听说这些内容,是在2000年代初。当研究者整理档案时,意外发现部分手稿提到“七小姐”,并附有短句:“情之一字,难以割舍。”消息传出后,舆论一片哗然。人们原以为宋子文的日记会披露财政内幕、外交往事,没想到最打动人的,是他对一段无法宣之于口的感情。媒体称之为“民国最克制的情书”。 有人质疑日记的真实性。美国档案馆的记录显示,宋子文确实有一批私人文件捐入胡佛研究中心,其中部分为手写笔记和信件,时间跨度从1910年代到1960年代。档案中提到的“保密三十年”条款也确实存在。至于其中的“爱情篇章”,并非官方公布,而是研究员在编目过程中记录的内容。可无论是真是假,这段隐秘情感的存在,让原本枯燥的政治人物多了几分人味。 熟悉宋家的都知道,他的三位妹妹分别是宋霭龄、宋庆龄、宋美龄,个个传奇。宋子文与蒋介石共事多年,历经政坛沉浮。权势场上,他以冷静、精算著称。可这份“理性”在面对感情时似乎失灵。盛爱颐年轻时多才多艺,晚年淡出公众视野。她去世前,有人问起与宋家的旧交,只淡淡一句:“往事如烟,不提也罢。” 这段感情也许从未真正开始,却在岁月中留下痕迹。日记的后几页,是宋子文在1960年代写下的反思:“若有来生,愿不识权场,得一安静日子。”写完这句不久,他身体每况愈下。1971年春天,在病榻上签署捐赠文件时,他让秘书在附页写上“30年后公开”,似乎是在与过去告别。那份“过去”,不只是政治文件,还有那段不能言说的心事。 当年的研究者回忆说,这批文件开箱时,纸张已泛黄,墨迹模糊,但情感真切。宋子文的文字不像官方报告,更像自我倾诉。“我本想写事业,提笔却成私语。”这句话被许多人引用。学者感叹:“一个把国家财政玩得明明白白的人,最后用心写的,却是关于爱的账。” 日记公开后,也有人批评舆论只盯着“爱情”不看历史价值。确实,宋子文的记录中还包括大量对中美关系、抗战财政的分析,对后世研究意义重大。但公众更愿意看到权力背后的柔情——那个精于算计的男人,也曾为一个女人失眠。 三十年的封存,像一场约定。等到文件被揭封时,所有人都已离世。爱慕对象不在,旧社会早变,连那一代人都成了史书的注脚。唯独那些泛黄的纸页,在提醒后人:历史人物也是普通人,有情有欲,有执念与遗憾。宋子文的日记,不仅是一段秘密,更是一种人性的显影。 有人说,宋家三姐妹是民国的风景,而宋子文,是那风景背后的阴影。他一生精于权力运作,却在纸上留下最不算计的句子。那段隐秘的爱,藏在三十年的时间里,等到尘埃落定,才得以见光。 历史的意义,有时不在于揭秘,而在于提醒人:所有伟大人物,也都曾在深夜写下孤独与思念。