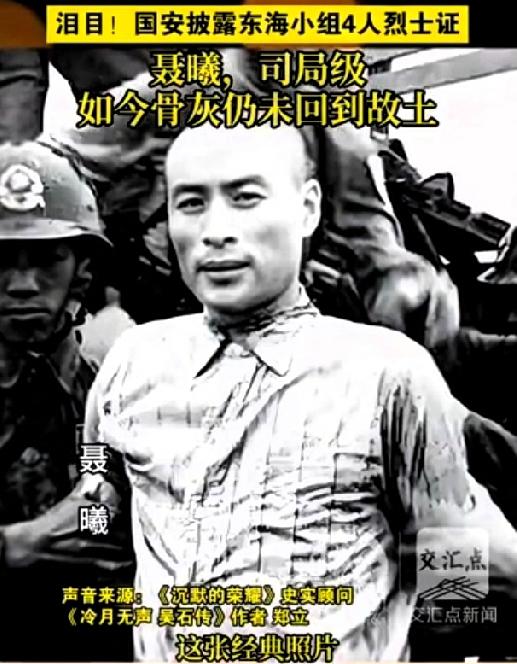

吴石将军牺牲后,他的两个福州老乡,副官王正均和参谋林志森,做的第一件事,是平静地清理掉了所有痕迹。 他们心里比谁都清楚,下一个,就是自己。[月亮][月亮][月亮] 桌上那支派克钢笔还留着吴将军手心的温度,笔杆上磨得发亮的纹路,是将军夜里伏在桌上写情报时,一遍遍攥出来的。王正均伸手把笔拿起来,指腹蹭过笔帽上的小缺口——那是上个月将军去台江码头传消息,被特务盘问时不小心磕的。他没敢多摸,拧开笔帽就把藏在笔杆里的细纸条抽了出来,卷成小团塞进嘴里嚼烂。那上面记着仓前山教堂的接头时间,接头的是个带眼镜的女老师,平时在教会学校教孩子读书,背地里帮着转递过不少机密,这纸条要是被搜走,女老师和她班上十几个孩子都得遭殃。 想想那个画面,王正均把纸条嚼烂咽下的那一刻,纸张的苦涩混着墨水的味道,还有比这更决绝的告别吗?他们清理痕迹的动作越平静,内心的风暴就越猛烈。明知死神就在门外踱步,却还要把每一处可能连累他人的线索彻底抹去。这种清醒赴死的勇气,比战场上的冲锋更震撼人心。 历史书上总是浓墨重彩地记载将军们的壮举,可王正均和林志森这样的幕后英雄呢?他们连牺牲都可能不为人知。吴石将军的派克钢笔或许还能进纪念馆,他们咽下的那张纸条却永远消失在历史深处。这种不对称的铭记方式,是不是该让我们重新思考什么是真正的英雄? 那支钢笔上的小缺口,看似微不足道,却承载着惊心动魄的故事。台江码头那次盘问,特务只要再细心一点,历史可能就要改写。多少生死关头就系于这样细微的瞬间,这些细节比教科书上的结论更真实地映照出地下工作的残酷。 我们总习惯用"英勇无畏"来形容这些革命者,可他们咽下纸条时手会不会抖?听到门外脚步声时心跳会不会加速?承认这些普通人的恐惧,反而让他们的选择显得更伟大。明知害怕却依然前行,这份勇气比天生的无畏更可贵。 王正均和林志森的结局早已注定,他们平静清理痕迹的姿态,像极了给自己准备后事。这种在绝境中依然坚守责任的精神,穿越时空依然灼烫。当我们今天重读这段历史,不该只满足于感动,更要追问:是什么支撑着他们在黑暗中坚持到最后一刻? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。