“三资”改革:地方财政的解渴之泉,还是风险之渊?

当下,地方财政正经历一场前所未有的“压力测试”。土地财政盛宴落幕,传统产业青黄不接,刚性支出有增无减,偿债高峰如期而至——这一幕幕场景,从东部某县公务员薪资发放困难的个案,已可窥见其严峻性。在此背景下,中部某省提出的“三资”改革原则与方式,迅速成为众多地方政府眼中破解困局、纾解焦渴的“一剂良方”。

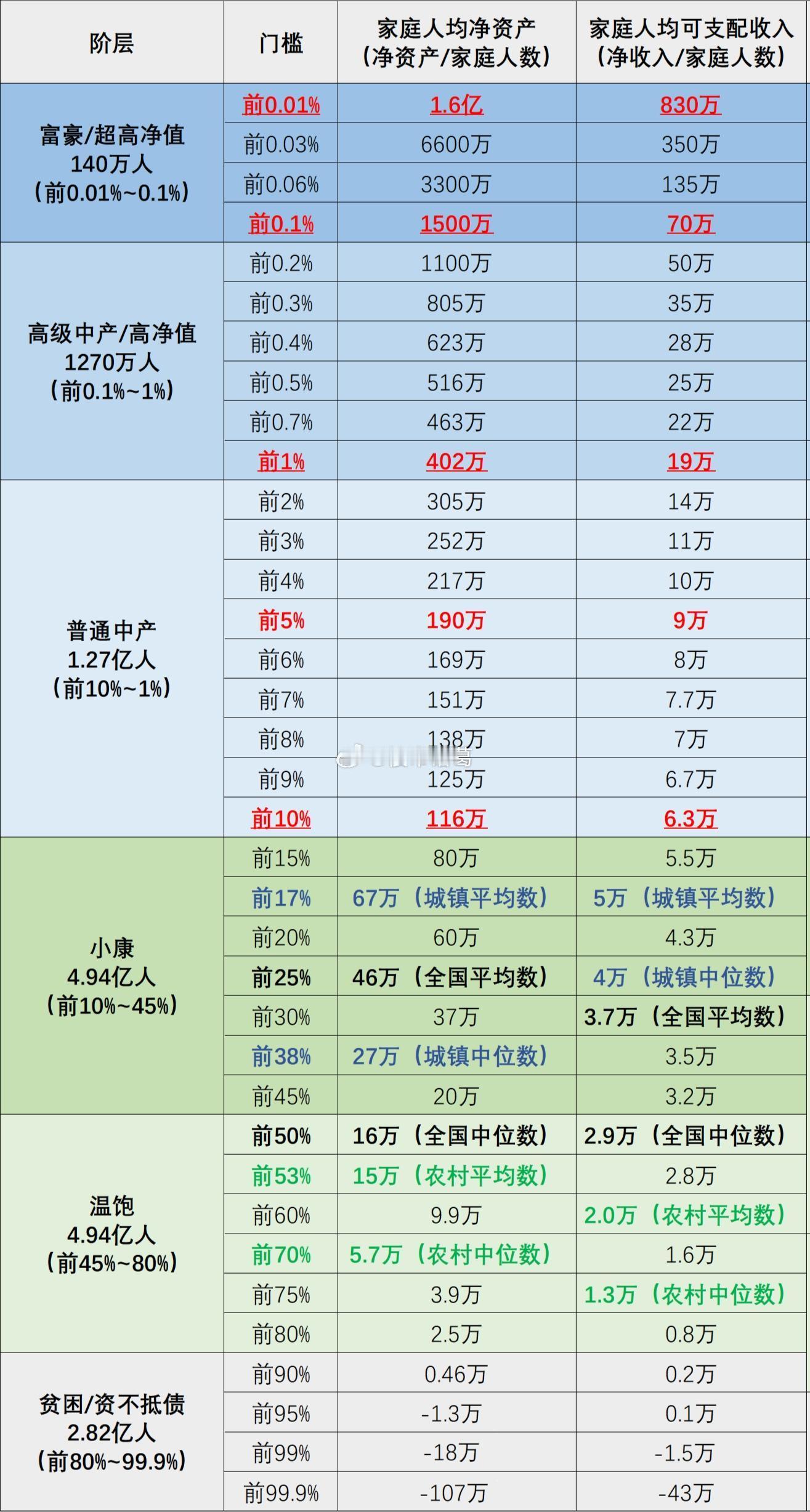

所谓“三资”改革,即“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”,其操作路径是“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”。其核心逻辑,是将政府手中沉睡的、未充分利用的资源、资产和资金,通过市场化手段进行盘活变现,以期在短期内快速筹集资金,缓解财政收支矛盾,落实中央“谁家的孩子谁抱走”的化债要求。

一、 必然之举:解近渴与活存量的双重驱动

必须承认,“三资”改革的提出具有深刻的现实必然性和战术必要性。

1. 应对财政危机的“应急之策”。当税收增长乏力、卖地收入锐减、转移支付有限时,盘活自身存量成为地方政府最直接、最可控的选项。将矿产资源、闲置房产、特许经营权等“家底”转化为真金白银,能够迅速填补收支缺口,避免公共服务停摆和系统性风险。

2. 提升资源配置效率的“长远之谋”。长期以来,大量国有资源处于低效利用甚至闲置状态。通过资产化、证券化,可以引入市场机制,促使这些“死资产”变为“活资本”,在流动中实现价值发现和效率提升,这符合深化要素市场化改革的大方向。

3. 拓展财政工具的“创新之试”。在传统财政手段空间收窄的背景下,探索利用金融工具(如ABS、REITs)和资本运作(如股权转让、杠杆投资)来管理国有资产、放大资金效应,是地方政府财政能力现代化的一种尝试。

二、 潜在之忧:四大风险不容回避

然而,任何急迫情境下的改革都易伴生扭曲与风险。“三资”改革若操作不当,不仅可能“解渴”不成,反而会埋下更深层次的隐患。以下风险,值得高度警惕。

1. “与民争利”的短视陷阱。将公共资源过度、过急地推向市场变现,极易演变为涸泽而渔。提高工业用地价格、对风能太阳能等绿色资源收取高额费用、遍地开花的停车收费……这些行为无疑增加了企业和民众的运营与生活成本,侵蚀了地方营商环境的根基。短期收入增加,长期来看却可能吓退投资、抑制消费,最终损害税基,得不偿失。

2. “国资流失”的操作风险。资源资产化的核心环节是估值与交易。在时间紧迫、压力巨大的情况下,资产评估是否公允、透明?交易程序是否规范、公正?是否存在内部人控制、利益输送?当各地一窝蜂地出售资产,而社会资本承接能力有限时,“资产甩卖”、“贱卖祖宗田”的风险显著增大,造成国有财富的隐性流失。

3. “市场抽血”的金融风险。资产证券化本是好工具,但若将其单纯视为“圈钱化债”的渠道,则可能南辕北辙。在资本市场本就信心不足、流动性紧张的当下,将大量质量参差不齐的资产打包上市,无异于对市场进行新一轮“抽血”。这不仅会冲击现有估值体系,损害广大投资者利益,更可能因为底层资产现金流不稳定而导致金融产品违约,引发局部金融风险。

4. “杠杆滥用”的债务风险。“资金杠杆化”听起来美妙,实则是在刀刃上跳舞。利用政府资金去撬动更大规模的债务进行投资,其本质是“寅吃卯粮”。如果投资决策不科学,投向缺乏现金流的形象工程、政绩工程,那么新一轮的无效投资将催生更大的债务泡沫,使得未来的偿债压力有增无减,与化债的初衷完全背道而驰。

三、 蹄疾步稳:迈向高质量发展的根本之策

“三资”改革绝非简单的“卖家当”,其成功与否,关键在于能否超越短期财政诉求,服务于地方经济治理体系和治理能力现代化的长远目标。为此,必须坚持“蹄疾步稳”的原则,在积极推动的同时,守住底线,精准施策。

1. 正本清源,重塑政府与市场关系。必须清醒认识到,政府的核心职能是提供公共服务和营造良好环境,而非直接参与市场竞争。“三资”改革的过程,应是政府有序退出竞争性领域、将资源配置主导权交还给市场的过程。要坚决遏制政府“公司化”倾向,杜绝因短期利益而做出损害市场生态的决策。政府的角色,应从“竞技员”彻底转向“裁判员”和“场地维护员”。

2. 透明规范,筑牢资产交易的防火墙。建立全国统一、公开透明的公共资产交易平台,引入第三方独立评估机构,严格执行招拍挂程序,确保交易过程阳光化。对重大资产处置行为,应进行充分论证和风险评估,并接受人大和社会监督,从制度上堵住国有资产流失的漏洞。

3. 市场为本,尊重金融规律与投资者。资产证券化必须以产生稳定、可预测现金流的优质资产为基础,不能搞“滥竽充数”。要严格审核发行资质,加强信息披露,保护投资者权益。改革的出发点应是盘活存量、共担发展,而非转嫁风险、让股民基民“买单”。

4. 着眼长远,培育内生增长动力。化解地方财政困境的根本,在于培育健康、有活力的经济生态。

优化财政体制。加快推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系,使基层政府拥有与事权相匹配的财力。

深耕营商环境。真正落实“放管服”改革,降低制度性交易成本,对企业做到“有求必应、无事不扰”。一个公平、透明、可预期的营商环境,比任何短期补贴都更能吸引和留住企业。

精准招商引资。摒弃“捡到篮子都是菜”的思维,结合本地资源禀赋和产业基础,进行差异化、精准化招商,着力培育“专精特新”企业集群,形成有韧性的产业链。

坚持公平竞争。对所有市场主体一视同仁,打破各种“玻璃门”、“旋转门”,让企业在公平竞争中优胜劣汰。唯有如此,才能生长出具有强大生命力和持续税收贡献能力的企业。

“三资”改革是一把双刃剑。用得好,它可以成为地方财政在转型阵痛期的“减压阀”和存量资产焕发新生的“催化剂”;用得不好,则可能陷入与民争利、国资流失、风险叠加的恶性循环。

“蹄疾”意味着我们要有直面问题的勇气和推进改革的决心,不能因噎废食;“步稳”则要求我们始终秉持法治化、市场化原则,保持战略定力,敬畏经济规律。地方财政的“渴”,最终要靠深化体制改革、优化营商环境、激发市场活力来从根本上解决。这杯“水”,远非变卖“家当”所能及,它源于一片生生不息的“活水”——那就是一个高效、规范、充满创新精神的市场经济生态。

WUSS

文章不错!!!