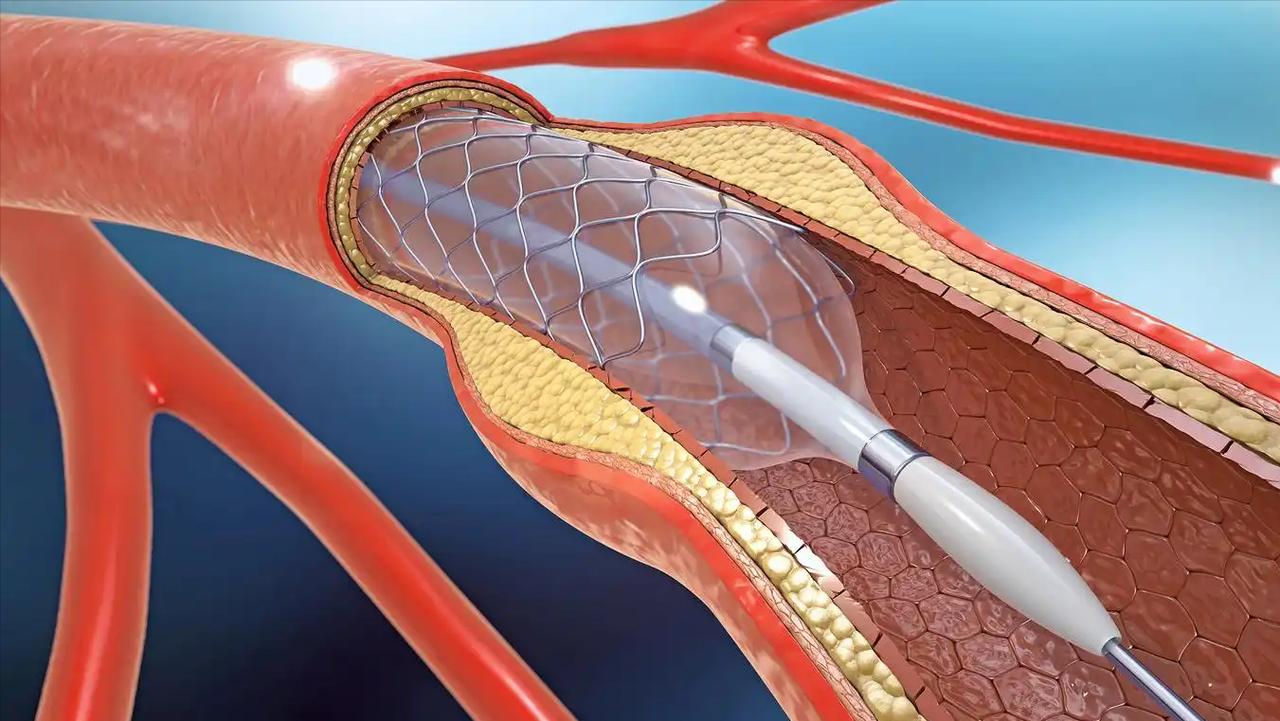

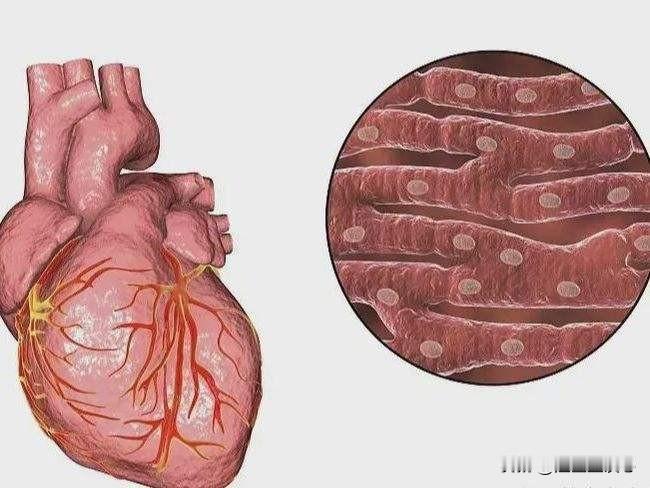

[太阳]“小病进医院,大病进天堂”!2006年初,49岁的心血管专家因为腰疼走进北大第一医院,谁能想到,一个号称“小手术”的治疗,竟让她再也没能走出医院大门。 2005年,北京大学第一医院,一位才华横溢的心血管研究专家熊卓为,在她自己工作的殿堂里,因一次常规手术后可预防的并发症而生命定格在49岁。 这并非一出简单的医疗意外,而是作为权威机构的北大第一医院,其内部监督与管理制度出现了系统性的崩溃。 这场针对“腰椎轻度滑脱”的常规手术,其核心环节竟由一名尚未取得执业医师资格的研究生于峥嵘主刀,这本身就是制度防线上一个骇人听闻的缺口。 为了掩盖这一致命的违规操作,该学生更是在关键的病历上冒签了上级医师的姓名,这份本应是事实与法律依据的核心文件,就此沦为谎言的载体,而医院的文书审核与资质管理机制在此刻已然形同虚设。 更令人不寒而栗的是,系统性的漠视贯穿了术后监护的全过程,术后第二天,当熊卓为腿部出现肿胀与疼痛,这一深度静脉血栓的典型警报信号时,致命的信号并未引起临床团队应有的警觉与干预。 在长达七天的时间里,病情被允许持续恶化,直至急性肺栓塞夺走她的生命,最终,尸检报告中那与手术部位毫无关联的心、肝破裂及肋骨骨折,不仅让院方最初“手术顺利,不幸意外”的轻描淡写显得无比苍白,更彻底击碎了其作为权威机构的公信力。 此案最令人扼腕之处,在于两种“专业权威”的致命碰撞与错位,患者自身的顶尖专业知识未能成为护盾,而主治医生的专业自信却异化为催生风险的温床。 熊卓为本人,正是一位在心血管疾病研究领域颇有建树的学者,甚至发表过关于“静脉血栓栓塞早期识别与干预”的论文。 她的知识本应是防止此类并发症的最强警示,然而在她自己躺上病床时,这些知识却讽刺地被她的同僚所忽视。 与之形成鲜明对比的,是骨科主任在术前展现的权威式自信,他将手术定义为一场“小手术”,并许下了“四天就能下床”的轻松承诺。 这种源于权威地位的乐观,极有可能导致了对个体化风险的低估,以及对标准化预防流程的松懈。 当医生的自信压倒了对规则的敬畏,当患者的专业背景无法转化为有效的自我保护时,所谓的“专业权威”便显示出其脆弱与危险的一面。 面对巨大的悲痛与医院的冷漠,熊卓为的丈夫王建国没有选择沉默,他以一个普通人的身份,通过超过三年的不懈诉讼,将一场个人悲剧转化为推动整个医疗体系反思的公共事件,并在此过程中催生了另一种权威,即公民监督与制度记忆的权威。 最终,法院认定医院存在过错并需承担责任,这份判决不仅告慰了亡妻,更以法律形式确立了医疗机构必须为其制度性过失负责的核心原则。 这起事件的涟漪远未止步于法庭,它直接促使原卫生部下发通知,明确禁止实习医生独立执业,在国家层面为医疗安全划下了一道红线。 更重要的是,王建国在胜诉后化身永不沉默的倡导者,在各类医疗安全论坛上传播术后血栓预防的知识。 而熊卓为的案例,则被写入医学院的教科书,成为警示一代代未来医生的“活教材”,确保这个以生命换来的教训能够被长久铭记。 熊卓为之死是制度失灵、专业傲慢和知识错位共同作用的产物,它血淋淋地揭示出,任何权威若脱离了严格的程序正义与对生命的谦卑敬畏,都可能走向其反面。 这场悲剧的真正遗产在于,它提醒我们,一个健康的医疗体系,不仅需要顶尖的专家,更需要一个能让“熊卓为们”的知识被倾听的流程,以及一个让“王建国们”的质疑能被正视的机制。 这才是对逝者最根本的告慰,也是对未来所有患者最负责的承诺。 信息来源:新浪网——北大医学教授惨死北大医院