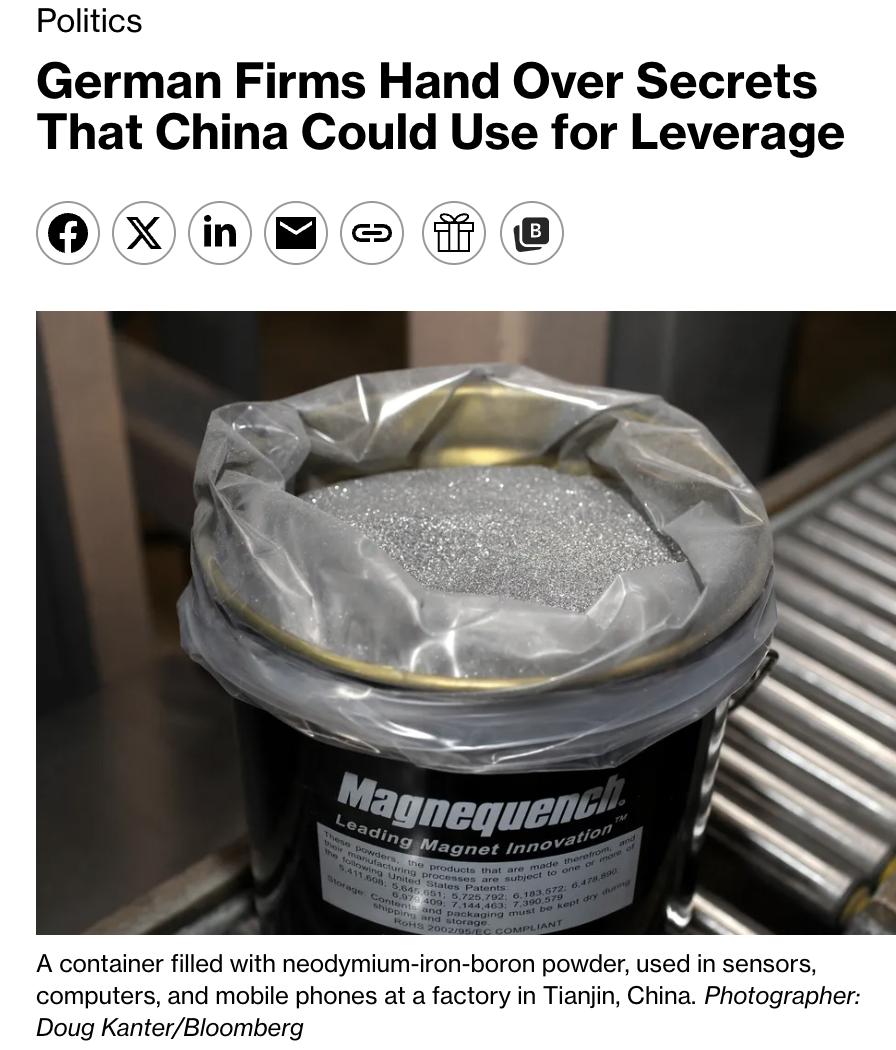

德国称中国无权过问稀土用途,属于经济机密。说这话确实是没有毛病,尊重你也理解你。但是你不买中国的稀土就可以了。我有不卖的权利,也懒得问的用途了。 这话听着硬气,却透着一股天真。德国经济部可能忘了,商业关系从来不是单方面的施舍,而是双向的博弈。当你的企业95%的稀土依赖中国供应时,所谓的“商业机密”在供应链安全面前显得苍白无力。 看看现实吧。大众、宝马这些德国工业巨头已经用行动投票——他们迅速向中方提交了供应链细节甚至产品设计图纸,换来了稀土的稳定供应。而那些犹豫不决的企业,正面临生产线停摆的风险。在生存面前,理想主义的坚持不堪一击。 德国政府发放的调查问卷石沉大海,召集的企业会议无果而终。这种政府与企业间的信息割裂,让柏林在这场稀土博弈中如同盲人摸象。他们甚至不清楚本国产业对中国的依赖到底有多深。 更具讽刺意味的是双重标准。当年美国要求全球半导体企业提交核心数据时,德国未见抗议;美国对华为实施封锁时,德国企业率先响应。轮到中国行使正当权利时,却成了“破坏规则”。这种选择性愤怒,暴露了根深蒂固的地缘政治偏见。 中国的底气来自哪里?不仅是全球60%的稀土产量,更是90%以上的加工能力。西方即使在其他地方找到矿源,也绕不开中国的提纯技术。徐光宪院士的串级萃取理论,让中国能够以国外十分之一的成本实现99.99%的超高纯度提纯。 更深层次看,这是全球产业链权力的历史性重构。资源国不再甘心做廉价原料的提供者,而是要参与规则制定。中国对稀土出口的管理,是对国际通行做法的对接,旨在维护国家安全和履行国际防扩散义务。 德国面临的真正困境在于:要维护欧盟“团结”,就得对中国强硬;要保住本国制造业,就必须务实合作。默茨总理那句“依赖使我们更容易受到勒索”,恰恰说反了——依赖不可怕,没有备份方案才可怕。 这场博弈揭示了一个冰冷现实:当规则制定权不再由西方垄断,某些国家突然不会玩游戏了。中国的要求其实很清晰——你要资源,就要建立信任;你要合作,就要信息透明。这不是挑衅,而是新型国际经贸关系的必然要求。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。