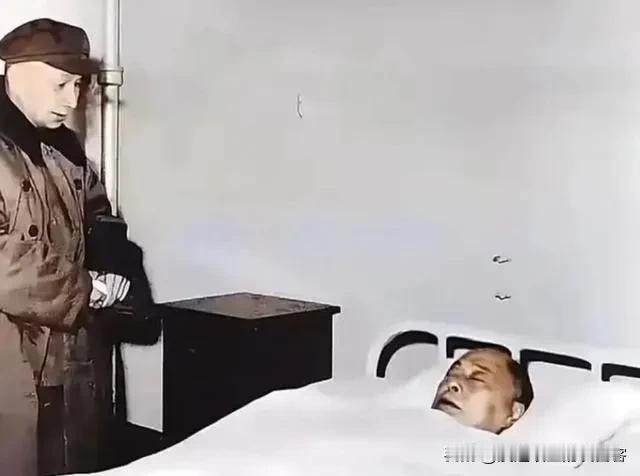

1971年,安徽郊区一个普通老农在集市上听到消息:有个女知青愿意嫁人,不要彩礼,还能帮干活。对那个年代的人来说,这样的婚事算天上掉馅饼。老农姓王,五十岁出头,鳏居多年,一听就动心。媒人说,那姑娘叫许燕吉,出身书香,不计条件,只求安稳生活。 婚礼极其简单。村里人都来凑热闹,以为这又是个“下放女知青”的故事。可婚后才发现,这个新媳妇不做饭、不洗衣、不下地。 更奇怪的是,她拒绝同房,整天一个人坐在屋里看旧书,晚上点着油灯写东西,写完就撕。王老汉心里犯嘀咕:是不是撞见疯人?但想着不要彩礼,也就没计较。 日子一晃十年。许燕吉始终寡言少语,除了偶尔教村里孩子认字,从不和人来往。村里人传她怪,说她命硬。直到1981年,一个从外地来的年轻人敲开王家门,这桩“怪事”才揭开。 年轻人拿着一封信,说是从北京转来的。他问:“请问许燕吉在吗?”王老汉愣住,转头看向屋里。那一刻,许燕吉整个人都僵住了。她接过信,手在发抖。信上印着熟悉的公章——中国作家协会。 信上写着: “许燕吉同志,您的稿件《往事与文学》经审阅,确认属实。请来京详谈。” 村里人都看不懂这封信是什么意思,只有许燕吉明白,这意味着她尘封多年的身份被重新找到。她不是普通女知青,更不是“懒媳妇”,而是一位作家、教授、文学家的后人。 她的父亲,正是民国著名作家许地山。那位写下《落花生》《春的林野》《命命鸟》的学者,是当年中山大学文学院院长,也是鲁迅的同辈好友。 上世纪三十年代,许地山在香港病逝,留下年幼的女儿许燕吉。战乱年代,她随母漂泊,从北平到重庆,再到台湾。读书、翻译、写作,一度被认为是“知识分子之女中的翘楚”。 命运的转折出现在1957年。反右运动让许燕吉被打成“右派”。从此,文人之女变成“劳改对象”。下放到农村,改名换姓,从此与外界隔绝。那场婚姻,不过是她在极端环境下,为了生存做出的妥协。 在王家那十年,她的全部生活就是隐匿。每天干少量活,晚上写稿,把一张张纸烧掉。那些文字,是她与世界最后的联系。她曾在一本未出版的手稿里写道:“写字时我不再害怕,像在偷呼吸。” 1981年,那封来自作协的信像一道光。文化政策逐步恢复,许多冤案开始平反。她的名字被重新录入档案。 王老汉听说自己“懒媳妇”是教授之女,惊得连夜没睡。村里人更是议论纷纷,谁也没想到,十年来他们以为的怪人,竟背着这样一段沉重历史。 许燕吉离开农村时,背着一个旧包,包里放着一本父亲的《落花生》和几篇她偷偷写的稿子。她轻声对王老汉说:“谢谢你这些年让我活下来。”那句“活下来”,不是客气,而是实话。 回到北京后,许燕吉重新开始写作。她的作品大多关于家国、亲情与记忆,文字平静,却处处藏着锋芒。多年后,她出版了自传体作品《往事并不如烟》,书中写到那段隐姓埋名的岁月:“我不敢告诉任何人自己是谁,只怕名字带来灾祸。” 在一次采访中,她说:“十年农家生活,是我人生最安静的时间。人若经历过被掩埋,就再不会害怕黑暗。”这句话被媒体广泛引用。那段经历,不是耻辱,而是她人生的另一种教育。 王老汉此后还收过她寄来的信。信封上写着“北京·东城区”。她寄来照片,穿着旧毛衣,笑容温柔。信中提到,她在写父亲的传记,希望有人能记住那个被风沙掩去的名字——许地山。 2000年后,许燕吉晚年生活平静。媒体重访她时,她坐在阳台上晒太阳,屋里仍放着父亲的遗照。她说那段农村岁月“让自己看见了人最真实的部分”。她也从未再婚,说:“一个人安静也很好。” 回看1971年的那场婚姻,像是一场命运的误会,却也救了她。若不是那位老农的庇护,她可能在极端环境中被再次流放。那些年,太多知识分子在沉默中被湮没,而她活了下来。十年后的那封信,不只是恢复名誉,更是一个时代的救赎。 故事被后来者整理出来,很多人第一次知道,民国文人许地山不仅留下经典作品,也留下一个坚强的女儿。她在被遗忘的土地上写下自己的篇章,用十年隐忍,换回了对自由的渴望。 许燕吉曾说:“我不是英雄,只是不想让父亲的名字被尘封。”这句话,也成为无数后来读者记住她的原因。 王老汉去世那年,村里人还在谈论那位“不一样的媳妇”。他们说,她走的时候什么都没带,只留下一串字。那串字后来被刻在一本传记封底—— “命运随风,人心自亮。” 那是一个世纪的回声,也是许家两代人共通的信念。