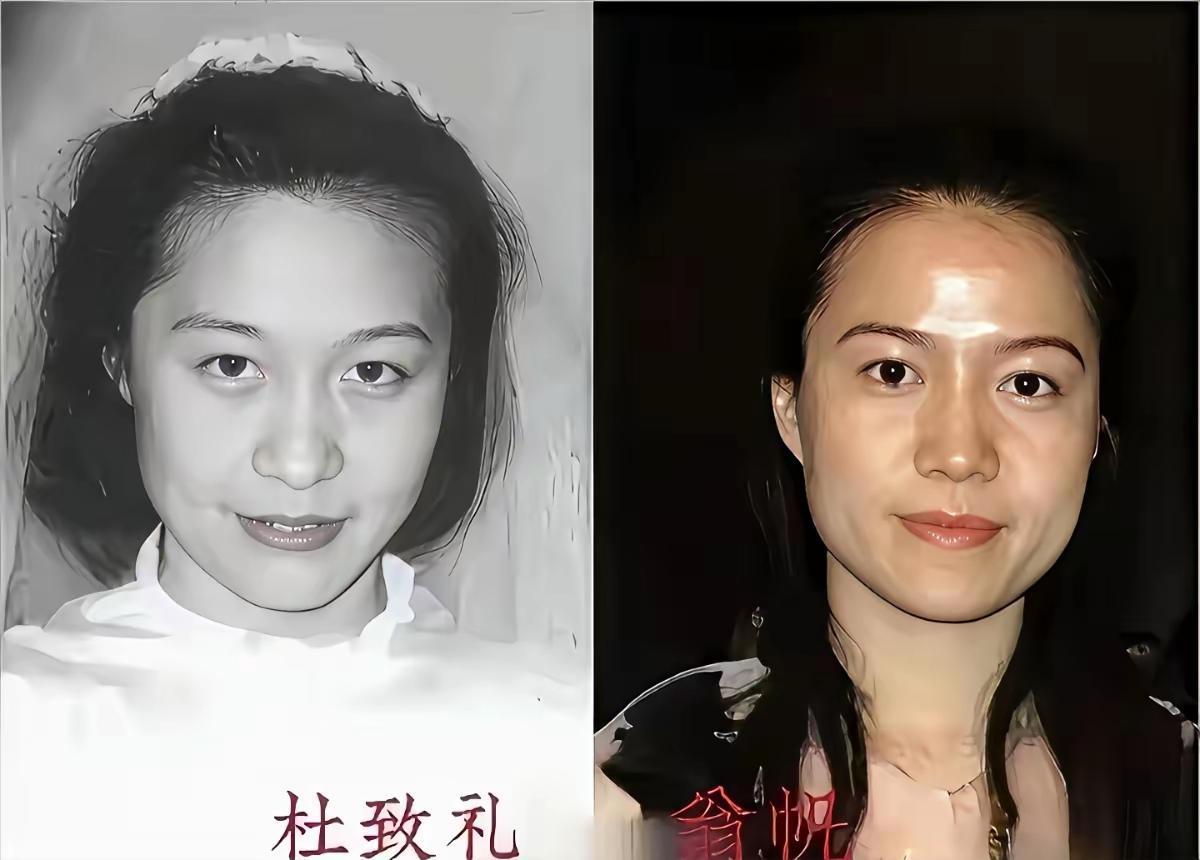

谁规定爱要分年龄?谁又说陪伴必须算清时长? 杨振宁和杜致礼的五十三年,是穷日子里熬出来的暖。他写论文时,她在灯下缝补;他搞研究碰壁时,她端来热粥;五个孩子绕膝时,她把日子打理得熨帖,让他能心无旁骛盯着公式推导——那些被岁月磨旧的日子,藏着最扎实的爱:你往前冲,我替你守着后方,哪怕柴米油盐腌入味,也甘之如饴。 后来翁帆接棒时,他已是白发老人。二十八岁的她,没被外界的唾沫星子砸退,每天凌晨三点扶他起身,替他挡掉所有闪光灯,把书桌擦得一尘不染。有人说她图什么,可谁见过她蹲在床边,耐心帮他擦去嘴角的残渣?谁又见过她对着他年轻时的照片,轻轻说“今天天气真好”? 爱从不是菜市场的交易,非要秤出个几斤几两。 杜致礼是他攀登高峰时的拐杖,在他一无所有时,把自己活成了他的底气;翁帆是他暮色里的暖灯,在他力不从心时,用年轻的肩膀,替他挡住了最后一段路的风寒。 一个在巅峰时陪他看日出,一个在下坡时陪他等日落。 那些嚼舌根的人,大概不懂:真正的爱从不是光鲜亮丽的合影,而是藏在凌晨三点的搀扶里,在被反复热过的粥里,在替对方挡住所有风雨的沉默里。 它不分先来后到,不论年龄差距,只看有没有人愿意,把自己活成对方的光——哪怕只能照亮一小段路,哪怕要耗掉自己的大半生。 就像杜致礼和翁帆,她们从不是谁的替代品,只是在不同的时光里,给了同一个人最需要的温柔。 这世上最珍贵的,从来不是完美的匹配,而是有人愿意为你,把日子熬成糖,把苦酿成暖。 毕竟,能让人记住的爱,从来都藏在那些“说不出口”的细节里,藏在“我愿意”这三个字背后,日复一日的坚持里。