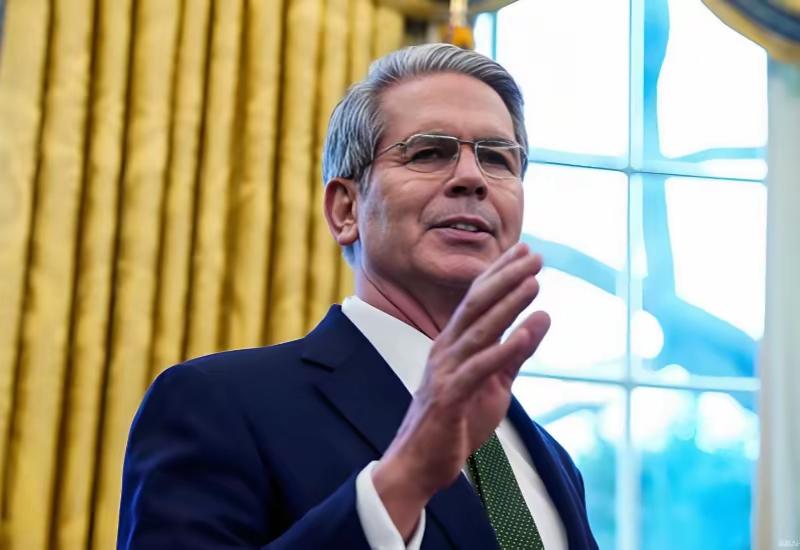

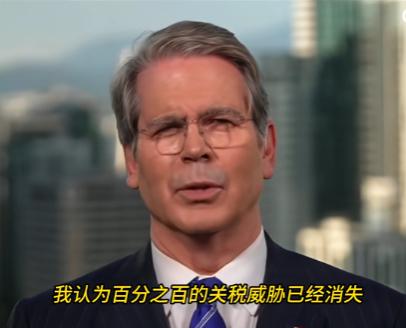

重磅!美国财长贝森特向外界宣称,针对中国出口美国商品原定于11月1日生效加征100%关税的计划美国方面已经不再考虑,因为中美在马来西亚举行的磋商得非常成功。 10月26日,马来西亚吉隆坡结束的中美经贸磋商传来重磅消息,美国财长贝森特公开宣布,原定于11月1日生效的对华商品100%加征关税计划,美方已正式放弃考虑。 此次吉隆坡磋商并非轻松达成共识,高强度的紧张讨论背后,是双方对核心利益的博弈与对现实格局的清醒认知。贝森特在会后透露,中方预计将恢复美国大豆进口,同时会把扩大稀土许可制度的实施期限推迟一年。 这些具体成果的落地,印证了此次会谈“非常实质性的框架协议”属性,也彰显了中美通过对话解决分歧的可能性。美方之所以放下100%关税的“极端筹码”,绝非一时兴起的妥协,而是对自身利益与全球经济格局的理性权衡。 此前特朗普政府抛出11月1日加征100%关税的计划,本质上是将经贸问题政治化的操弄,试图以极限施压换取谈判优势。但现实早已证明,贸易战没有赢家,穆迪公司数据显示,美国此前的关税措施已让每个美国家庭年均支出增加1300美元,92%的关税成本最终都转嫁到了美国消费者身上。 更关键的是,中国制造业的完整产业链与关键矿产的供给能力,早已成为美方无法绕开的现实依赖,想要完全割裂与中国的贸易往来,无异于自断臂膀。 稀土议题的进展尤其值得关注。作为现代工业的“维生素”,稀土在新能源、半导体等战略领域不可或缺,而中国在全球稀土产业链中占据举足轻重的地位。美方曾将中国的稀土出口管制曲解为“威胁”,但事实上,中方的相关措施完全基于国家安全与国际规则,是正当合理的管理手段。 此次中方同意推迟扩大稀土许可制度一年,既是展现合作诚意,也是为双方进一步协商预留空间,而美方急于公布这一消息,恰恰暴露了其对关键矿产供给的战略焦虑。 农产品贸易的回暖同样凸显互利共赢的逻辑。美国大豆产业长期依赖中国市场,此前的贸易摩擦已让美国豆农遭受重创,中方恢复进口的意向,无疑将为美国农业带来喘息之机。 对中国而言,适度进口美国大豆既能丰富国内农产品供给,也能平衡贸易结构,这种各取所需的安排,正是经贸合作的应有之义。此次磋商的成功,更印证了“合则两利,斗则俱伤”的朴素真理。 中美作为全球前两大经济体,双边贸易额巨大,产业关联紧密,任何形式的全面对抗都不符合双方利益。美方显然已经认清现实,单纯依靠关税施压无法解决自身产业竞争力衰退的深层问题,反而会导致国内通胀加剧、产业空心化等一系列问题。 值得注意的是,此次共识的达成并非终点,而是新的起点。贝森特提到的各项成果中,部分仍处于“预计”“初步共识”阶段,比如中方尚未就稀土政策推迟正式表态,后续仍需双方通过持续沟通落实细节。 中美贸易关系的复杂性决定了分歧不会一蹴而就解决,未来仍可能面临波折,但此次吉隆坡磋商提供了宝贵经验:只有放下霸权思维,摒弃极限施压,以建设性态度务实协商,才能找到双方都能接受的解决方案。 “独行快,众行远”,在全球化深度融合的今天,没有任何国家能够独善其身。美方放弃100%关税计划,本质上是回归理性的选择,也是对“以邻为壑”贸易保护主义的否定。 此次中美吉隆坡磋商的成果,为全球贸易体系注入了稳定性,也给世界带来了重要启示:贸易不是零和博弈,对抗只会两败俱伤,唯有坚持对话合作,才能破解发展难题。 未来,希望美方能够摒弃短期政治考量,以长远眼光看待中美关系,与中方一道呵护来之不易的合作局面,通过平等协商化解分歧,为全球经济的稳定与繁荣贡献正能量。毕竟,在相互依存的世界里,合作才是唯一正确的选择。