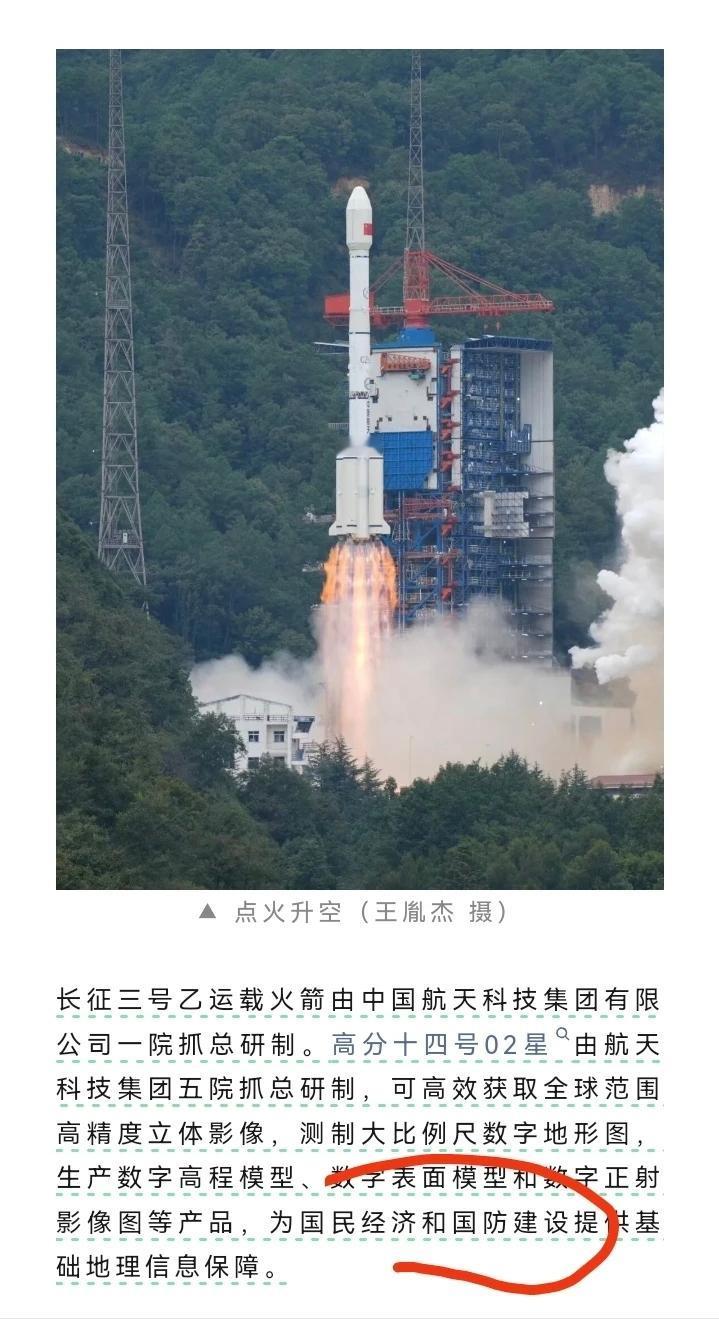

军事用途,终于大大方方地说出来了 。 在10月26日,我国长征三号乙运载火箭成功发射高分十四号02星。该卫星由航天科技集团五院研制。 作为长征系列运载火箭的第603次飞行,此次发射采用成功率达98.6%的长三乙改五构型,进一步印证了我国航天发射体系的可靠性。 从技术传承来看,高分十四号02星由航天科技集团五院遥感卫星总体部抓总研制,其前代型号高分十四号01星已具备国际顶尖的测绘能力。 高分系列作为我国核心空间基础设施,在国土测绘、灾害监测等民用领域成效显著,而在国防领域,该系列通过“军民融合”模式形成多元应用格局,成为军事侦察体系的重要支撑。 我国航天事业与国防建设的深度协同,有着跨越千年的历史逻辑。古代国防侦察依赖烽火台、斥候与驿站构成的原始体系——周代便在边境设“烽燧”,遇敌入侵则燃烟传警,汉代斥候需深入匈奴腹地数百里侦察,唐代完善“烽候”制度,却仍受限于视野与传递速度,一次边境军情传至长安往往需数日。 上世纪我国开启航天探索时,便将国防需求置于核心,1970年东方红一号卫星发射意义深远:虽主要任务是播放“东方红”乐曲提振士气,但其背后的火箭技术与洲际导弹同源,直接推动1970年东风4号中远程导弹试射,为1980年东风5号洲际导弹成功奠定基础。 如今高分系列卫星形成14颗组成的监测网络,实现从“被动预警”到“主动感知”的跨越,正是这种协同逻辑的现代延续。 高分十四号02星的核心军事价值,体现在亚米级观测能力带来的侦察效能跃升。这一精度意味着可清晰识别地面装备型号、判断军事设施状态,而类似的“精准感知”需求古已有之,明代抗倭名将戚继光为侦察倭寇动向,组建“夜不收”特种侦察队,虽能潜入敌营获取情报,却面临暴露风险且信息滞后。 现代卫星则实现“无接触式精准侦察”,2025年9月,美军“密歇根”号核潜艇携154枚“战斧”导弹上浮南海时,便被我国高分十一号卫星(0.1米分辨率)精准抓拍,通过吃水深度判断其满载弹药状态,1分钟内完成数据传输与分析。 高分十四号02星的入列,进一步完善了全天时、全天候监测能力,使我国在情报获取领域彻底摆脱古代“目视侦察”的局限。 地缘政治维度,该卫星的发射重构了边境安全监测的逻辑,这与古代边疆防御形成鲜明对比。明代为应对蒙古、女真威胁,构建“九边”防御体系,沿长城设九大军镇,依靠军卒巡逻与驿站传报监测动向,却因战线过长、信息滞后,难以防范突袭。 如今我国周边东海、南海等区域的安全挑战,借助高分卫星得到高效应对:其全球高精度影像获取能力可实现重点区域常态化监测,2021年美军“康涅狄格”号核潜艇在南海碰撞后,上浮轨迹便被卫星全程捕捉。 这种实时监测能力为外交谈判提供数据支撑,为国防部署提供精准情报,其威慑效能远超古代“烽燧相望”的防御模式。 在军事技术体系中,该卫星的价值具有多维辐射效应。其提供的高精度数字高程模型,可显著提升导弹对复杂地形目标的命中精度;3波束激光测距获取的三维地形数据,能支撑战场虚拟仿真与作战推演;在轨稳定运行能力还可补充天基通信网络,强化战场信息传输可靠性。 这种“一星多能”的支撑作用,体现了现代军事航天技术的体系化优势。 此次发射引发国际广泛关注,部分西方国家表现出战略焦虑,美国便常以“国家安全”为由制裁我国航天企业。 但我国航天始终秉持“和平利用太空”理念,高分系列在“一带一路”基建测绘、全球灾害监测等领域的民用贡献有目共睹。外部遏制不仅无法阻碍发展,反而倒逼核心技术自主突破,形成军民两用的良性循环。 媒体解读中存在两类典型偏差:一类过度强调民用功能而弱化国防价值,忽视航天技术军民融合的客观规律;另一类则无端抹黑、恶意揣测,违背技术发展事实。 客观解读需立足两点:一是高分系列的军民两用属性是航天技术的天然特征,二是其军事应用完全服务于国防安全,符合国际法准则。 高分十四号02星的发射,是我国航天事业与国防实力协同提升的重要里程碑。从古代烽火台到现代卫星网络,从东方红一号的技术破冰到高分系列的体系化布局,我国国防侦察实现了“从地面到太空、从滞后到实时”的质变。 这颗卫星不仅为我国增添了洞察态势的“太空之眼”,更向世界展现了自主创新的科技实力。随着航天技术持续迭代,我国天基信息系统将进一步完善,为维护国家主权、安全和发展利益提供更坚实的保障。 各位读者朋友们,你们怎么看?欢迎评论区讨论! 信息来源:中国成功发射高分十四号02星 2025-10-27 08:11中国网