早揭秘了:平均270年就出现1次小冰河期的大气候,导致中国一个朝代很难突出300年!明朝最惨,小冰河期长达70年! 我们习惯于从帝王将相或政治斗争中寻找王朝兴衰的答案,一个更深层的问题却常常被忽略,为何一个庞大的帝国,在气温下降面前会表现得如此脆弱? 所谓的小冰河期,并非简单的天灾,它更像一场全面的“应力测试”,系统性地检验了明朝国家机器的“耐寒指数”,最终使其内在的结构性脆弱暴露无遗,并引发了彻底的系统性失灵。 小冰河期首先攻击的是王朝赖以生存的经济与后勤命脉,极端寒冷天气并非只在北方肆虐,连南方的江西、福建等地都在六月降下霜雪。 黄河下游封冻成为常态,这直接导致维系帝国运转的“南粮北运”生命线中断,南方的漕运河道也被大量淤泥堵塞,使首都和边防的物资供应陷入瘫痪。 帝国的根基在于农业,在陕西、山西和河北的黄土地带,连年天不下雨,土地干裂,庄稼颗粒无收,百姓饥饿,官府的粮仓也早已空虚。 即便如此,国家的税收却照旧征收,这无异于枯井取水,最终形成了一个致命的恶性循环,将民众与士兵一同推向了绝境。 面对危机,明朝廷的应急机制显得无力,他们曾尝试引入玉米、土豆等高产作物进行自救,但受限于种植面积和农民的技术水平,这些措施如杯水车薪,无法从根本上改变粮食危机。 与此同时,用于赈灾的银两严重不足,军队的调动也异常缓慢,表明整个国家的应急反应系统已经失能。 经济命脉的瘫痪,迅速演变为社会层面的全面失序,大范围的饥荒迫使民众以草根、树皮为食,饥饿与严寒导致大量人口死亡,瘟疫也随之爆发。 当国家制度无法提供生路时,暴力便成了唯一的出路。饥饿的官军开始抢劫百姓,社会秩序荡然无存。 最初只是小股乱兵的张献忠、李自成,正是在这样的背景下迅速壮大。 席卷而来的饥荒和冷灾,将无数走投无路的饥民推向了他们,使他们的队伍像滚雪球一样越来越大。他们的崛起,与其说是军事才能出众,不如说是整个社会绝望情绪的集中爆发。 气候变化不仅在内部制造了动乱,也加剧了外部压力,北方的游牧民族因草原食物不足而被迫南下抢夺。 边疆地带同样因酷寒导致马匹行动受限,军事防御能力大为削弱,内忧与外患的共振,让明朝廷陷入了两线作战的绝望困境。 明朝的崩溃并非孤例,历史上,汉、唐等多个强大朝代,都难以跨过三百年的大关。 这背后与一个约270年的气候冷暖周期高度同步,它揭示了前现代农业帝国在气候周期面前普遍存在的结构性脆弱,它们的“耐寒指数”普遍偏低。 清朝在小冰河期的谷底入关,但其统治者并未将后来的气候回暖视为理所当然的福气。 他们继续推行重农抑商和高压控制的政策,这恰恰反映了他们对环境不确定性的深刻忌惮,然而,他们最终也未能适应工业革命后新一轮的全球性裂变。 历史的节拍从未停止,今天的我们拥有空调、现代农业和气象预警系统,但频发的极端天气事件依旧是巨大的挑战。 明朝被小冰河期摧残的历史是一面镜子,它警示我们,技术手段之外,更重要的是构建能够抵御冲击的社会“韧性”,确保在危机面前,民生与秩序不被轻易瓦解。 因此,小冰河期对明朝而言,是一场无法通过的“应力测试”,它并非简单的“天定”或“天灾灭国”,而是帝国固有的制度、财政和军事风险被气候变化集中引爆的结果。 理解明朝如何被“冻碎”,不是为了宿命论的感叹,而是为了在全球气候变动的今天,更好地思考如何构建一个更具韧性的未来。 参考信息:《全球变冷的千年节奏与王朝兴衰的同步性》·国家自然科学基金网·2023-06-17

宋辉

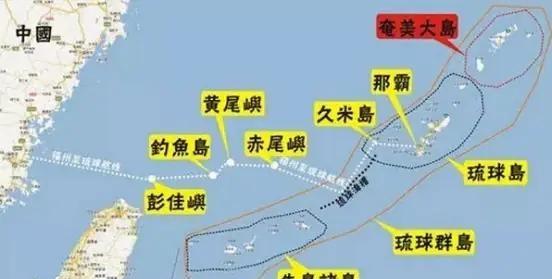

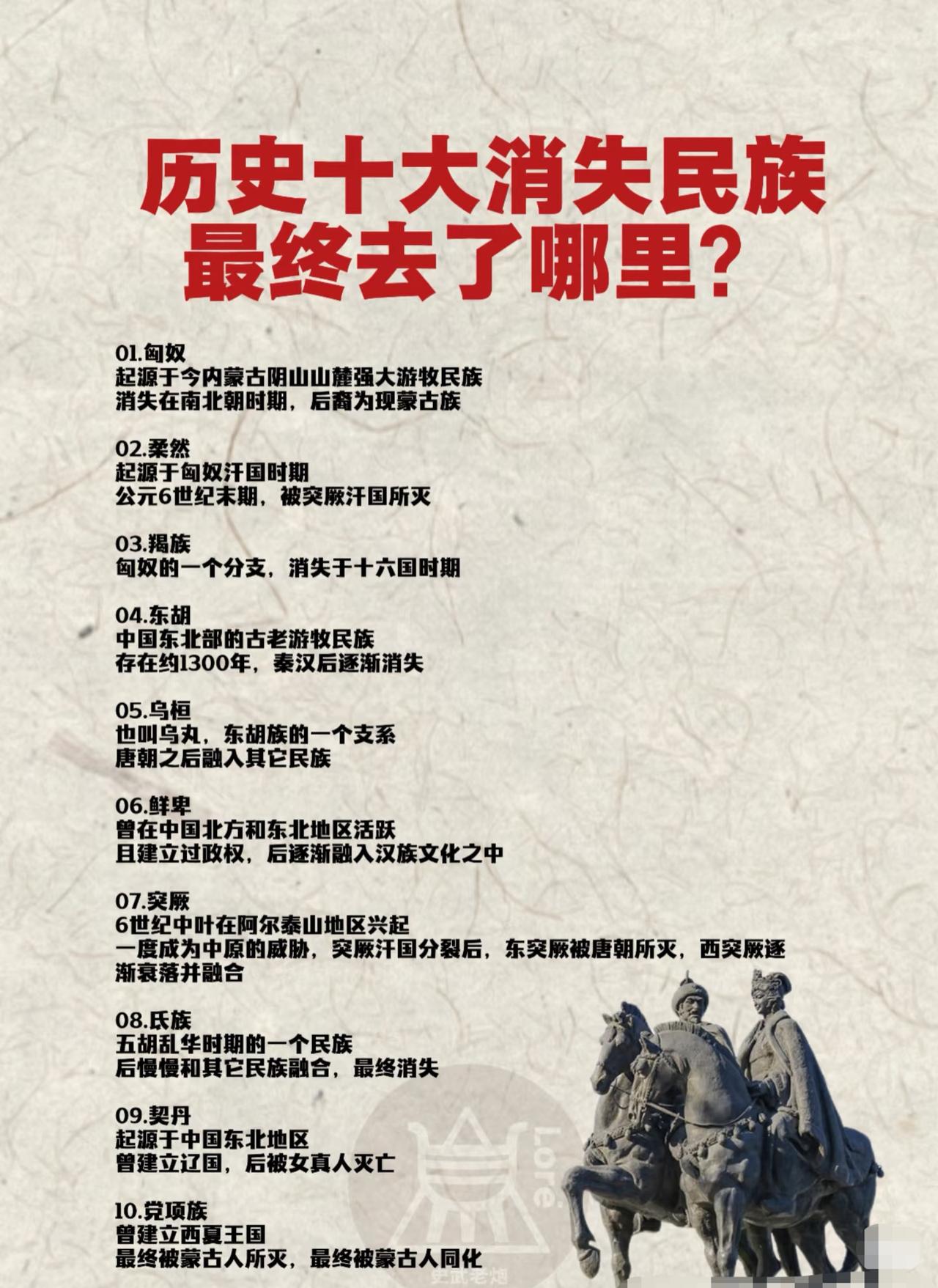

气候变化影响岂止是内因。外因更明湿。相对于农业立国的中原王朝,草原民族受的影响更大,基本上就是靠天吃饭,吃不饱怎么办,南下劫掠呗。唐朝安史之乱之后还能坚持那么久,温暖的气候帮了大忙