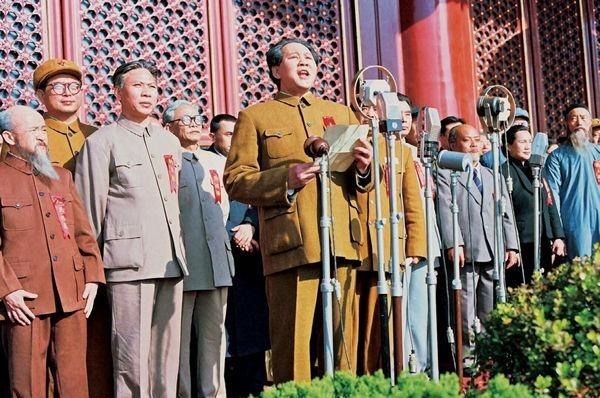

抗美援朝时期,蒋介石在台湾家里得到了毛岸英牺牲的消息,原本以为蒋介石会幸灾乐祸,但是蒋介石并没有,反而是在宋美龄休息以后,找到儿子蒋经国彻夜长谈。 1950年,世界格局乱成一锅粥,二战刚结束没几年,冷战就拉开帷幕。 朝鲜半岛本来是被美苏两个大国分着管,北边是金日成掌权,南边是李承晚当家。 结果北边突然发难,军队越过三八线直扑南方,瞬间就把南边打得措手不及。 联合国一看不对劲,赶紧出兵帮忙,主要就是美国带头,派了大量部队过去。 蒋介石那时候刚败退到台湾,心里面还惦记着大陆的事儿,他觉得美国人在朝鲜动真格的,就能顺势帮他搞个反攻啥的,让他有机会卷土重来。 谁知道,美国人虽然猛,但他们更怕把苏联和中国拖下水,变成更大规模的冲突,蒋介石的算盘打得响,可现实没那么简单。 中国这边呢,边境上鸭绿江就是界线,美军推进得太猛,眼看就要到家门口了。 领导层一商量,觉得不能坐视不管,得帮北边一把,不然自家安全都成问题,于是,中国人民志愿军就跨江出兵了。 那时候志愿军装备差,条件苦,冬天零下几十度,士兵们还得爬雪山过草地,吃着炒面就上阵。 美军有飞机坦克,志愿军靠人海战术和巧妙的埋伏,一仗一仗打下来,硬是把战线推回三八线附近。 整个战争打了三年,志愿军付出了巨大代价,据说阵亡了十多万人,伤的更多。 北边也没占到大便宜,南边守住了阵地,最后签了个停战协议,半岛还是分成两半,至今没正式和解。 说起毛岸英,这小伙子命挺坎坷的,他是毛主席的长子,出生在1922年,小时候家里就乱套了。 母亲杨开慧被国民党抓去杀了,他才八岁,就跟着弟弟妹妹在上海街头流浪讨饭,差点饿死,后来好不容易被党组织找到,送去苏联学习。 那边又赶上二战,苏德大战打得火热,他还参军上过前线,对付过德国人,朝鲜一开打,他就主动请缨要去前线。 毛主席也没拦着,让他当个翻译和秘书,跟着彭德怀的指挥部,1950年11月25日那天,美军飞机突然来袭,扔下燃烧弹,指挥部瞬间成火海。 毛岸英冲进去抢文件,结果被炸弹击中,当场没了,年仅28岁,他的遗体后来埋在朝鲜的志愿军烈士陵园里,成为无数牺牲者的代表。 消息很快就传开了,中国国内一片悲痛,大家都觉得这是为国捐躯的英雄,远在台湾的蒋介石,通过情报渠道也得知了。 他当时住在台北的官邸里,每天盯着报纸和电报,盼着朝鲜那边出点乱子,好让他看到希望。 情报一到手,他没像旁人想的那样拍手叫好,反而坐那儿半天没吭声,脸上看不出开心,眼睛里倒像是多了层阴霾。 蒋介石这个人,一辈子跟毛主席斗,从黄埔军校的师生,到后来国共内战,输得一塌糊涂,被赶到岛上,他恨是恨得牙痒痒,可这次不一样,他看明白了这事儿背后的深意。 毛岸英不是随便谁的儿子,他是毛主席的头胎,毛泽东把儿子当普通战士派出去,这在蒋介石看来,简直是种铁一般的意志。 蒋介石自己呢,从小受传统教育影响深,家国一体,但更偏向自家,他有两个儿子,蒋经国和蒋纬国,尤其是蒋经国,被他当成宝贝疙瘩培养。 早年为了跟苏联谈合作,他把蒋经国送到那边当了十多年人质,吃尽苦头,差点回不来,后来回国,又让他在江西、上海历练,目的就是铺路当接班人。 蒋介石的思路是,江山得守着传给自家后代,这跟毛主席的完全对不上号,毛主席那边,强调集体,国家是大家的,个人包括自家人都得服从大局。 蒋介石心里翻江倒海,他可能想起了自己那些年犯的错,国民党输大陆,不光是打仗不行,更是人心散了。 四大家族垄断资源,腐败横行,士兵没动力,民众不支持,共产党呢,从延安整风到土地改革,一步步凝聚力量,大家觉得跟着有奔头。 毛岸英的牺牲,就像是最后一把火,烧醒了蒋介石,他明白,对手不是靠运气赢的,而是那种舍得一切的劲头,让他自愧不如。 晚上宋美龄睡了,他就把蒋经国叫到书房,俩人聊了个通宵,史书上没细写,但从零星记录看,这不是闲聊,而是蒋介石在给儿子上课。 他大概说了,毛主席连亲儿子都舍得扔到战场上,咱们得警惕这种对手的狠劲,蒋经国那时候正接手情报和党务,听了这些,肯定也心有戚戚。 他后来回忆,说父亲那天神色凝重,像在剖析一辈子的成败,这场长谈之后,蒋介石的反攻梦渐渐淡了。 他知道,大陆那边的政权稳如磐石,不是靠美援就能撼动的,朝鲜战争结束,台湾开始专注经济建设,搞土地改革,吸引外资,慢慢从农业岛变成科技重镇。 蒋经国后来上台,推动“十大建设”,让台湾经济起飞,人均收入蹭蹭上涨,这也算是一种回应吧,从军事对抗转到内部发展。 这段往事激励人要看大局,个人得失放一边,国家才能强,咱们老百姓,学着点这种精神,生活里多点担当,就能过得更好。