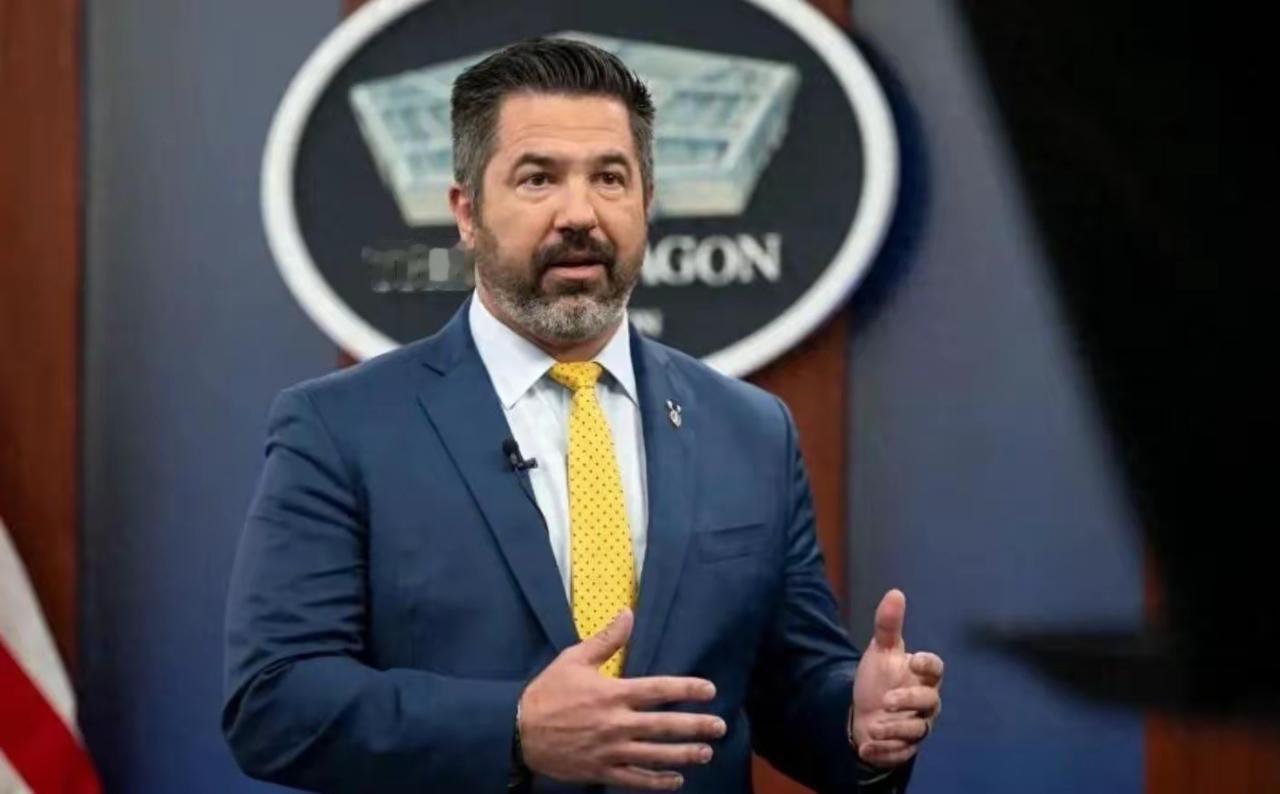

美防长向全球公布“捷报”:美军夜间击沉一艘“贩毒船”,船上6人身亡!罕见措辞引发全球高度关注 来源:国际大表姐 美国国防部长赫格塞思24日在社交媒体上宣布一则“捷报”:美军在加勒比海国际水域击沉一艘“贩毒船”,造成船上6人死亡。这已是9月以来美军第十次类似行动,累计死亡人数达43人。然而,这场以“打击贩毒”为名的军事行动,背后却折射出美国在拉美地区令人警惕的战略转向。 一、“战争部长”的罕见措辞:反毒行动还是战争行为? 值得注意的是,美国官方通报中首次将贩毒集团定性为“恐怖组织”,并宣称美国与这些组织“正处于非国际武装冲突之中”。这一措辞的升级绝非偶然,而是为军事行动提供法理铺垫。将执法层面的禁毒问题上升为“武装冲突”,意味着美军可在国际水域对疑似贩运毒品的船只直接开火,甚至无需经过司法程序。 这种定性背后存在巨大争议。根据美国缉毒署近年报告,委内瑞拉并非美国境内毒品的主要来源地,这使美军在委沿海的军事行动显得动机可疑。更值得玩味的是,美军此次行动选择在夜间进行,对一艘所谓“贩毒船”实施致命打击,却未公布船只具体位置、毒品证据等关键信息。这种不透明的行动模式,不禁让人联想起美国以“大规模杀伤性武器”为由发动的伊拉克战争。 二、航母打击群奔赴加勒比:反毒还是战略威慑? 与此同时,美国国防部宣布派遣“福特”号航母打击群前往加勒比海。用航母打击贩毒,如同用高射炮打蚊子,显然大材小用。航母的真正使命,在于投射战略威慑力。当前,委内瑞拉正在举行“独立200”海岸防御演习,美国B-1B轰炸机一周内两次逼近委领空,特朗普更公开表示“将很快在委内瑞拉看到地面军事行动”。 这一系列动向表明,美国正以“打击贩毒”为幌子,在委内瑞拉周边构建军事压力。赫格塞思被某些媒体称为“战争部长”,这一称谓在此语境下显得格外贴切。将跨国犯罪问题军事化,是美国为其军事介入拉美事务寻找的新借口。 三、委内瑞拉的应对:百万民兵严阵以待 面对美方压力,委内瑞拉总统马杜罗23日举起手机,用英语和西语“向美国发送和平信息”,强调“要和平不要战争”。但同时,他警告若美国侵犯,委内瑞拉数百万人将拿起武器抵抗。这种软硬兼施的回应,体现了小国在大国军事压力下的生存智慧。 委内瑞拉军方在沿海举行的防御演习,是对美军动向的直接回应。尽管军力对比悬殊,但马杜罗政府试图向国内外传递明确信号:委内瑞拉已做好抵抗准备。这种不对称对抗,让人想起当年的越南战争和阿富汗战争——即使实力悬殊,本土作战方仍可让入侵者付出沉重代价。 四、拉美地缘政治格局正在重塑 美国在加勒比海的军事部署,表面目标是贩毒集团,实则剑指委内瑞拉。特朗普政府近期对拉美政策呈现明显军事化倾向,这与美国传统上视拉美为“后院”的霸权思维一脉相承。然而,今日拉美已非昔日,地区国家自主意识增强,多数国家反对军事干预委内瑞拉。 美国以“反毒”为名强化军事存在,可能适得其反。一方面,这无助于解决美国国内的毒品问题(毒品需求才是根源);另一方面,可能激化地区矛盾,促使拉美国家进一步疏远美国。中国、俄罗斯等大国在拉美的影响力上升,也使地区战略格局更趋复杂。 结语:警钟为谁而鸣? 美军击沉“贩毒船”事件,犹如一颗投入国际局势湖面的石子。其涟漪效应远超事件本身:它标志着美国正将国家安全概念无限扩大,为全球范围的军事行动开辟危险先例。当一国可单方面将非国家行为体定义为“交战方”,并在国际水域行使“执法权”,国际法治体系将面临严峻挑战。 这场发生在加勒比海的“低强度冲突”,实则是全球地缘政治博弈的缩影。和平与战争之间,有时只隔着一层薄薄的面纱。当“捷报”与“伤亡”并存,当“反毒”与“威慑”交织,国际社会更需警惕任何单边军事行动可能带来的连锁反应。 那艘沉没的船只和六条消逝的生命,不仅是禁毒战争的注脚,更应成为对霸权思维的叩问:究竟谁有权定义恐怖主义?谁有资格担任世界警察?答案,或许就藏在下一个黎明时分的加勒比海风中。 免责声明:图文来源网络,如侵权请联系删除!