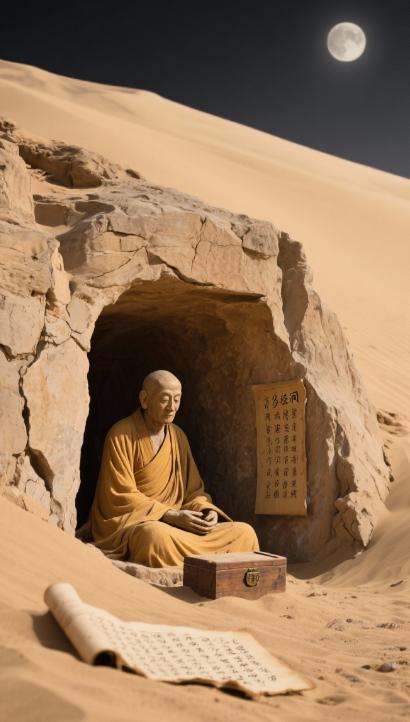

咸丰三年(1853年)一位无名游方僧,在沙暴掩埋莫高窟某支洞窟后,独守暗室三十八年,以指血抄经、借月光讲诵,只为延续一部失传《金刚经疏》的孤绝传奇 那年秋季,一群地质学者与考古学爱好者在鸣沙山东侧进行风蚀地貌调查。狂风席卷而过时,一段崩裂的崖壁映入眼帘,阳光透过缝隙,照射在崖壁内部,仿佛映出一丝不属于尘世的光辉。 随着沙粒被风吹散,崖壁上露出一个人形的石龛,龛内,一具被黄沙覆盖的僧人静坐其中,身躯紧密凝固,仿佛与时间融为一体。 他的掌心紧握一只木质小匣,里面封存着半卷残经,墨迹虽褪色,但依然可以辨认出《金刚经疏》的残章。 学者们惊愕不已,这不仅是一次偶然的考古发现,更像是历史在沙丘深处给人类的秘密召唤。 通过匣中残卷的书写风格和纸质材料,专家推算,这位僧人极有可能生活在清咸丰三年(1853年)左右。 而根据敦煌文献记载,当时莫高窟的某支洞窟曾因沙暴和局部坍塌而被废弃,很多珍贵经卷随之埋入黄沙之下,失去了世人的目光。 这位无名僧人的名字已经湮没在历史洪流中,但他的传奇行迹却令人动容。 据推测,他原是一位游方僧人,随缘四处云游讲经,却在一次沙暴中发现,某支莫高窟的洞窟被黄沙掩埋,洞内藏有一部珍贵的《金刚经疏》,是当年少有人能得见的佛学秘本。 他惊觉,这部经疏一旦失传,将成为佛法中无法弥补的遗憾。 僧人毅然决定,不惜与世隔绝,也要守护这部残卷。于是,他在洞窟内修筑简陋的暗室,四周用石块和泥土封堵,只有一条狭窄的缝隙让微弱的光线透入。 为了抄写残经,他以指尖之血蘸墨,逐字逐句地临摹原卷,每一笔都包含着无比虔诚与坚持的力量。 月光是他唯一的光源,夜晚他借着银色的光线默诵经文,口中念诵的梵音在空旷洞室中回荡,仿佛与古老的石壁交融,连风声都显得庄严肃穆。 守护的岁月极其漫长而孤寂。三十八年,风沙不断侵蚀洞窟,洞口外黄沙翻滚,他却始终不曾离开一步。 他的饮食简陋,靠洞外偶尔的野果和泉水度日;他的生活几乎与尘世隔绝,岁月在他身上留下痕迹,却也将他的意志雕刻得如同石龛一般坚固。 每一次写下经文,他的血滴落在纸上,墨迹与血液交融,仿佛生命与佛法融合在一起。这不仅是文字的延续,更是灵魂的坚守。 他曾在笔记中写下:“世间万物皆无常,唯佛法恒存。虽孤独,吾心安然;虽黑暗,吾眼明亮。” 这些文字后来被专家从残卷边角的笔迹中辨认出来,字里行间透露出僧人坚守信念、无畏岁月的孤绝气概。 随着年复一年,洞窟外的沙丘渐渐掩埋了暗室入口,他在历史和沙海之间,成为了唯一知晓这部《金刚经疏》的人。 三十八年的守护让他几乎与世界隔绝,他的生命与经文融为一体。 当他终将离世,他的身体仿佛化作黄沙的一部分,静静坐在石龛中,掌心依旧紧握着那只木匣,将珍贵的半卷残经保存到最后一刻。