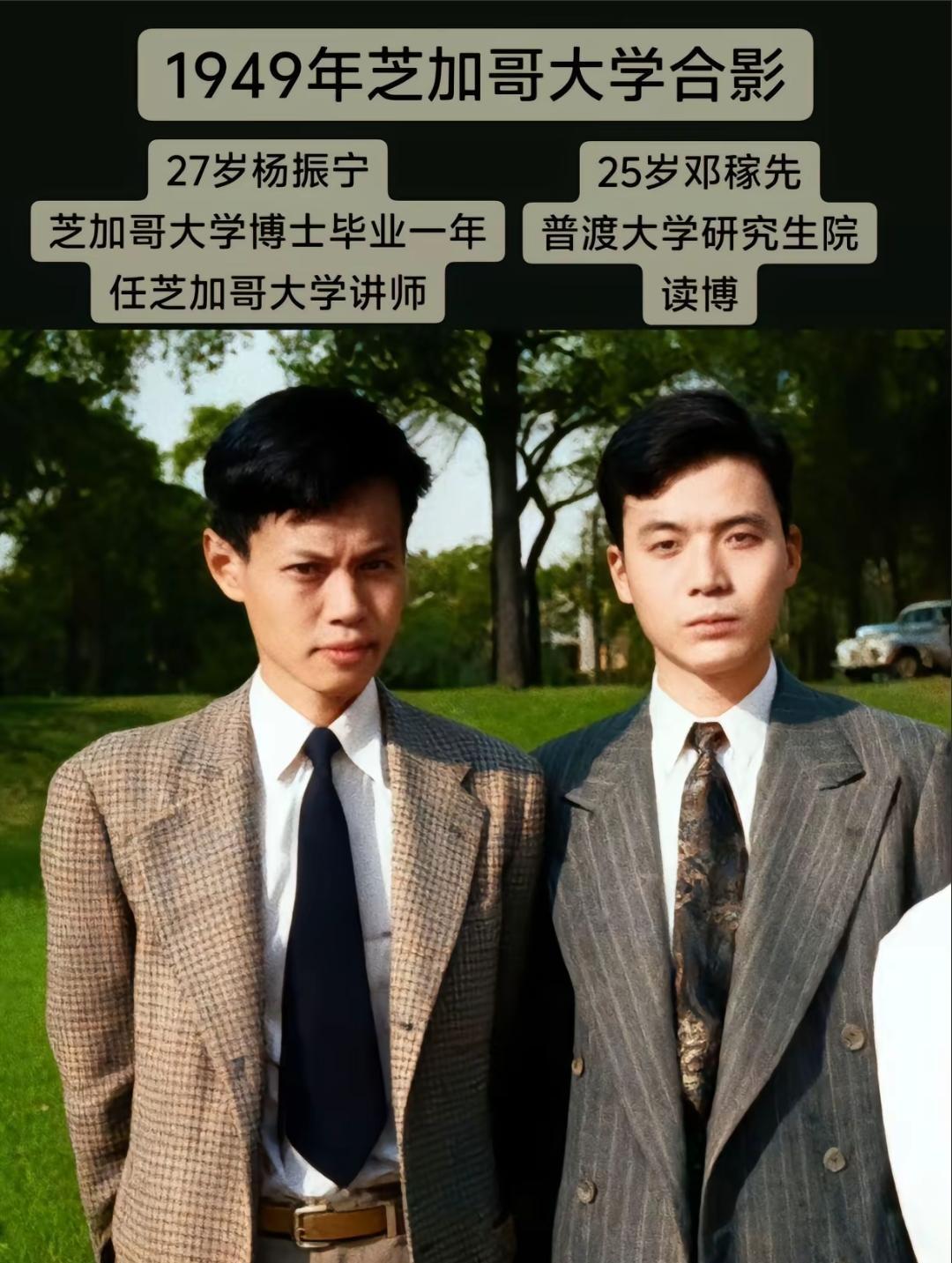

郑强教授毫不避讳的指出:中国人别再犯傻,哪有什么科学无国界!钱学森要回国都关了三年,你说无国界?美国人把你弄进去的时候说无国界,进去了就给你说有国界,没国界的都判了刑...... 这番话狠狠戳破了很多人对“科学无国界”的美好幻想,说到底在国家利益面前,所有的技术和人才都自带国籍标签,这从来不是空谈而是被历史和现实反复验证的真相。 当年钱学森得知新中国成立的消息后,满心欢喜准备回国效力,可这份赤子之心却换来美国的野蛮阻挠。 1950年他已经拿到回国船票,却被美国联邦调查局突然扣留,理由是他掌握的火箭、原子弹相关知识会“威胁”联合国部队。 美国海军部次长更是直言,钱学森一个人能顶三到五个师,说什么也不能放他回中国。 接下来的五年里,他不仅被关押在拘留所受了15天屈辱,保释后还要每月到移民局登记,随时接受传讯,托运的近八百公斤行李被污蔑藏有机密,一直被扣押无法触碰。 直到1955年,他通过秘密渠道给祖国寄去求救信,中国政府以释放11名美国飞行员为条件,才终于在日内瓦会谈中迫使美方同意放行。 这场长达五年的归国之路,早已把“科学无国界”的谎言撕得粉碎。 放到今天,这样的国界壁垒不仅没有消失,反而在科技领域变得更加尖锐。 2025年9月,美国国家航空航天局直接禁止持有美国签证的中国公民参与其任何项目,不管是合同工、研究生还是科研人员,都被拒绝访问数据系统和相关会议,美方给出的理由依旧是所谓的“保障安全”。 这已经不是第一次了,早在2011年的“沃尔夫条款”就已经切断了中美在太空领域的联合科研可能,如今的加码不过是延续了这种技术封锁的一贯逻辑。 在通信领域,美国对华为的打压更是无所不用其极,从将华为列入“实体清单”限制芯片供应,到逼迫盟友禁用其设备,甚至拿出超过30亿美元补贴本国电信公司拆除华为设备。 可讽刺的是,这些被污蔑有“安全隐患”的设备,在美國乡村地区信号稳定、价格实惠,很多小型电信运营商都坦言离不开,强行拆除只会导致自己破产、用户通信费用飙升。 很多人总觉得应该相信技术共享的理想主义,却忘了国与国之间的竞争本质是核心实力的较量。 放弃对“科学无国界”的幻想,不是变得狭隘,而是认清现实后的理性选择。 一个国家只有掌握自主可控的核心技术,才能在国际博弈中站稳脚跟,才不会被别人卡脖子。 这一点中国早已用行动给出了答案,“十四五”时期我国科技投入持续加码,2024年全社会研发投入超3.6万亿元,较2020年增长48%,研发投入强度超过欧盟平均水平,研发人员总量更是稳居世界第一。 在基础研究领域,我们的经费五年增长超70%,国际期刊论文数量和专利申请量连续五年世界第一。 就像华为最新发布的鸿蒙6操作系统,不仅实现了更智能的安全防护和全场景互联,还吸引了腾讯、阿里、字节跳动等头部企业全面适配,开发者数量突破800万,累计有9000多个应用参与系统级创新,用实力打破了国外操作系统的垄断。 这些成果充分说明,依赖别人的技术永远只能看人脸色,只有自己动手才能丰衣足食。 所谓的“科学无国界”,更像是技术强国用来麻痹发展中国家的话术,当你有求于人的时候,它是打开大门的钥匙;当你想要追赶的时候,它就变成了紧闭的铁门。 中国从不排斥国际合作,但合作的前提是平等和自主,不能把希望寄托在别人的“仁慈”上。 国家的底气永远来自于自主创新的实力,放弃幻想、扎根实干才是唯一的出路。 没有什么技术是永远的壁垒,只要我们坚持投入、潜心钻研,终能打破一切封锁。 看完这些历史和现实,你觉得“科学无国界”更像是理想还是谎言?欢迎在评论区留下你的看法。