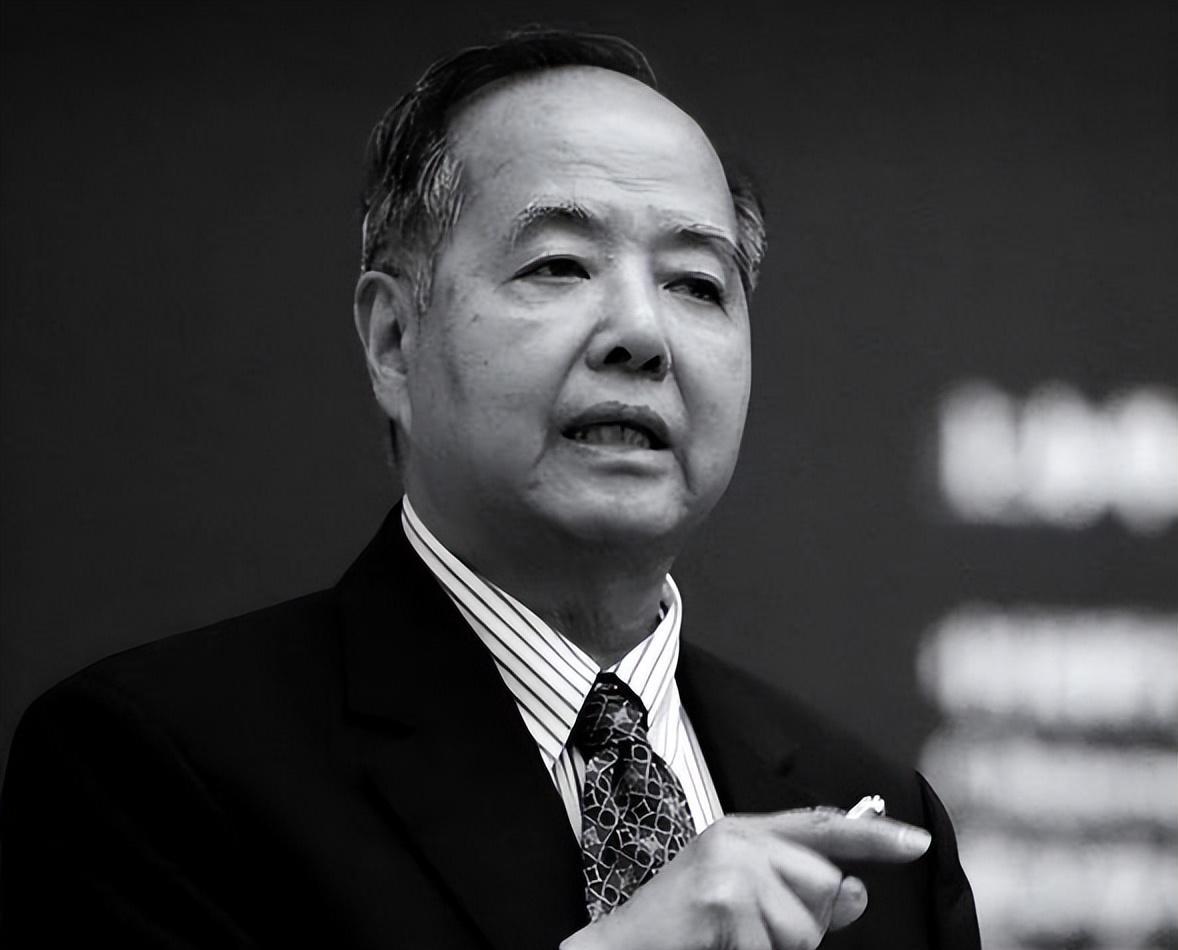

诺奖大佬费米怼哭李政道。太阳温度背得再溜,不如亲手算一遍 1946 年秋,20 岁的李政道攥着吴大猷教授的推荐信,在芝加哥大学的校园里格外局促。战乱让他没能拿到大学文凭,全美只有这所学校愿意破格接纳他当旁听生,靠着国家奖学金才站稳脚跟。谁都没敢想,这位学历不完整的中国青年,竟能得到 1938 年诺奖物理学家费米的青睐,成了他的弟子。 费米可不是普通学者,他亲手造出世界第一座核反应堆,参与过原子弹研发,是物理界实打实的 “顶流”。但他教学生从不下 “标准答案”,每周雷打不动留出半天,跟李政道一对一 “掰扯” 物理问题。 当时讨论物理正热乎,费米冷不丁问:“太阳中心温度多少?” 李政道张口就来:“文献里都写了,就是 1000 万度!” 他以为答得没错,费米却皱起眉:“你自己算过吗?” 见李政道摇头,大佬语气严肃起来:“这不行,没经过自己验证的结论,不能算真知识。” 过了没两天,费米居然抱来把特制的大号计算尺。木尺足有六七英尺长,刻满了公式,专门用来算恒星内部的温度。 要知道,当时费米正忙着粒子回旋加速器实验,太阳温度压根不是他的研究方向,可他偏花时间做了这把 “无用之尺”。李政道后来才懂,老师是要他记住,学问不是背书,是动手算出来的。 这事儿搁现在,简直像给教育界敲了记警钟!费米当年批评的,哪里是李政道一个人?分明是我们骨子里的 “抄答案惯性”。你看现在的教育多拧巴,孩子背作文模板拿高分,家长追着要 “标准答案”,连兴趣班都得问 “能考几级”。 可费米用一把尺子告诉我们,知识这东西,“听过” 和 “算过” 天差地别。李政道后来能 31 岁拿诺奖,靠的就是这股较真劲。 当年他和杨振宁研究弱相互作用,别人都照搬既有理论,他俩非要从头推导,硬是算出了 “中间玻色子” 的存在,为后来的物理突破埋下伏笔。 更让人揪心的是,这种 “抄答案病” 还蔓延到了成年人世界。职场上,方案先搜 “模板”;科研界,有人直接挪用数据凑论文;就连看个新闻,都懒得查证就跟风骂街。 可别忘了,费米造核反应堆时,全世界都没先例;李政道提出新理论时,挑战的是物理学界奉为圭臬的 “宇称守恒” 定律。要是他们也只会背答案,人类科技得停滞多少年? 有人说 “现在节奏快,哪有时间自己算?” 这话其实站不住脚。费米当年忙得脚不沾地,还能抽时间给学生做尺子;李政道后来成了顶尖学者,依旧坚持亲手推导公式。 真正的捷径,从来不是抄答案,而是练出找答案的本事。就像李政道回忆的,那把尺子他用了好几年,每次拉动都在提醒自己:“别信现成的,要自己证一遍”。 最该反思的是,我们总在喊 “科技强国”,可要是培养出的人只会背答案,怎么突破 “卡脖子” 难题? 李政道后来回国推动北京正负电子对撞机建设,创办项目送近千名学子赴美深造,其实就是在传递费米的理念。科学的核心,是独立思考的勇气。 70 多年过去,费米做的那把计算尺早已不见了踪影,但它代表的精神,比任何奖杯都珍贵。李政道用一生证明了,真正的大师,从来不是 “答案存储器”,而是 “问题解决者”。 想想现在的我们,手里的计算器比当年的尺子先进一万倍,可 “亲自验证” 的耐心反而少了。孩子问 “太阳温度多少”,多数家长直接搜答案;年轻人做课题,先找 “参考范文”。长此以往,我们会不会弄丢了突破创新的底气? 费米当年给李政道的,不是一把尺子,而是一把 “思维钥匙”打开的是独立思考的大门。李政道说过,科学的未来在年轻人身上。可年轻人的未来,藏在 “不盲从、敢较真” 的习惯里。 参考信源:李政道与导师费米 九派教育