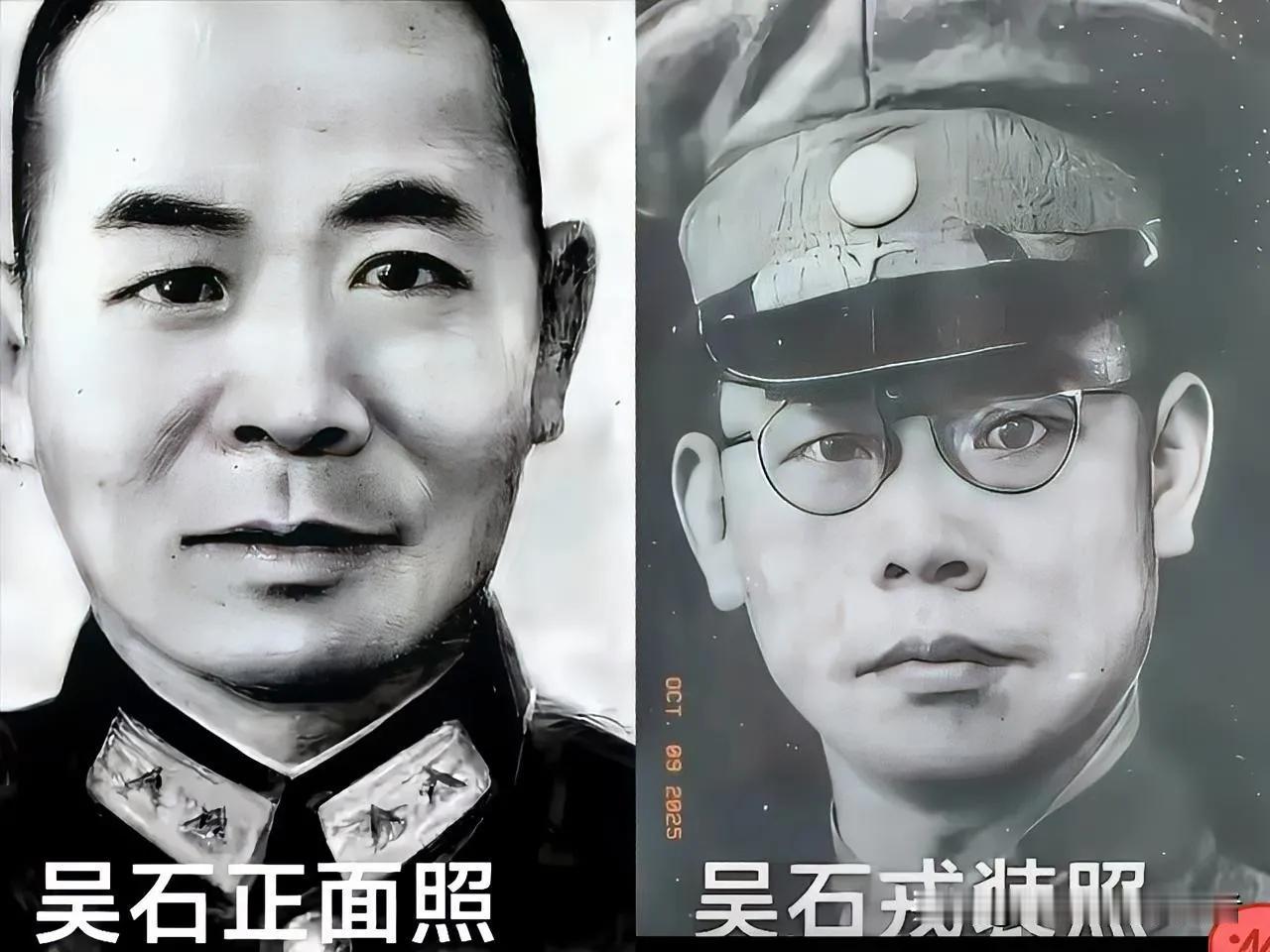

吴石的后人有点意思明明父亲是潜伏台湾的烈士,儿子吴韶成在河南却格外低调。谁能想到“密使一号”吴石的儿子吴韶成,在河南活成了最“不沾光”的烈士后代!父亲为两岸统一血洒台湾,他却从没借过这份名声谋好处,反倒在2015年临终前,把积蓄全捐给郑州大icon。 要懂这份低调的重量,得先清楚吴石当年的牺牲有多壮烈。这位国民党icon国防部中将icon参谋次长,手握台湾兵力布防图、舰艇调动计划等核心机密,却顶着满门抄斩的风险当起“密使一号”,给大陆传递情报整整一年多。1950年事情败露,特务在他家里没搜到金银财宝,只翻出满是“盼两岸早归一统”的家书,临刑前他还喊着“中国必定统一”,这份风骨至今让人动容 。吴韶成和父亲的最后一面,定格在1949年的南京icon。当时吴石赴台执行任务,恰逢儿子在国立中央大学icon(今南京大学icon)开学,临走前塞给儿子身上仅有的20美元,说“很快就回来” 。这一别成永诀,次年吴韶成从报纸上看到父亲牺牲的消息,攥着剪下来的新闻报道,把悲伤和骄傲都藏进了书里,没跟任何人提起。父亲还留过一张字条,写着“解放以后,有困难找何康”,可这张能换来帮助的字条,被他夹在书页里几十年,从没动过求助的念头。1952年从南大经济学icon系毕业后,吴韶成被分配到河南冶金厅,从普通技术员做到总经济师,在郑州一待就是一辈子。身边同事跟他共事几十年,都只知道他业务扎实、为人谦和,没人想过这个戴眼镜的经济师,竟是“密使一号”的儿子。有次单位评先进,领导知道他的家世后想特意照顾,他当场拒绝:“先进得凭本事挣,跟我爸是谁没关系”。后来有电视台拍吴石的纪录片找他采访,他也婉拒了,只说“我爸的事史料里写得清楚,不用突出我”。那些年里,吴韶成不是没经历过难处。特殊时期,因为“国民党高官后代”的身份,他被人指指点点,家里还被翻查过,可他从没拿父亲的烈士身份辩解,只是默默做好手头的事。退休后他去社区当志愿者,帮老人修家电、教小孩学历史,聊天时只讲革命故事,从不提自己的家世。邻居偶然得知真相问他“你爸是英雄,就不自豪吗?”,他笑着说“自豪啊,但自豪不是挂在嘴边的,是做事不能丢他的脸”。吴韶成的生活过得格外简朴,穿的衣服洗得发白,家里家具还是几十年前的旧款式。可谁也没想到,他攒下的钱和父亲留下的一千多本书,最后都有了归宿。2015年临终前,他叮嘱家人把全部积蓄和藏书都捐给郑州大学,还特意交代设一个“吴石奖学金”,专门奖励品学兼优的学生。如今在郑大图书馆里,还能翻到那些贴着“吴石将军家属捐赠”的旧书,奖学金也一年年发下去,延续着这份特殊的传承。其实这份“不沾光”的低调,早就刻在吴家的家风里。吴石生前两袖清风,有点钱就买书或帮朋友,遗书里还叮嘱子女“清廉节俭,自立为善”。吴韶成一辈子都在践行这句话——他没靠父亲的名声谋过一分好处,却把父亲的精神融进了骨子里。2014年西山无名英雄广场揭幕,他带着家人去祭拜,站在父亲的塑像icon前,只是深深鞠了三躬,没说一句多余的现在再看吴韶成的一生,越发觉得珍贵。在这个总有人想靠“光环”走捷径的时代,他偏偏把父亲最耀眼的荣誉藏起来,靠自己的本事立足,用捐赠的方式延续信仰。他让我们明白,真正的烈士后代传承,从不是炫耀身份的资本,而是把先辈的清廉与风骨,活成自己的人生底色。这种“不沾光”的坚守,比任何口号都更有力量。 评论: 做为一个老郑州人,也是现在才知道这些事 这是一种精神,毛主席所说的:毫不利己专门利人的伟大精神 英雄后代如此低调,让我们普通老百姓也实在汗颜。 不知道在那段特殊时期是不是有台湾特务之嫌,如有,他敢高调吗,只有夹着尾巴做人 没有《沉默的荣耀》,又有几人知吴石还有他的后人?联系党的中高级看看这部剧,并写观后感。 伟大的英雄,传承高尚的人格。 值得大书特书,教育当代的人,树立正确的的价值观。