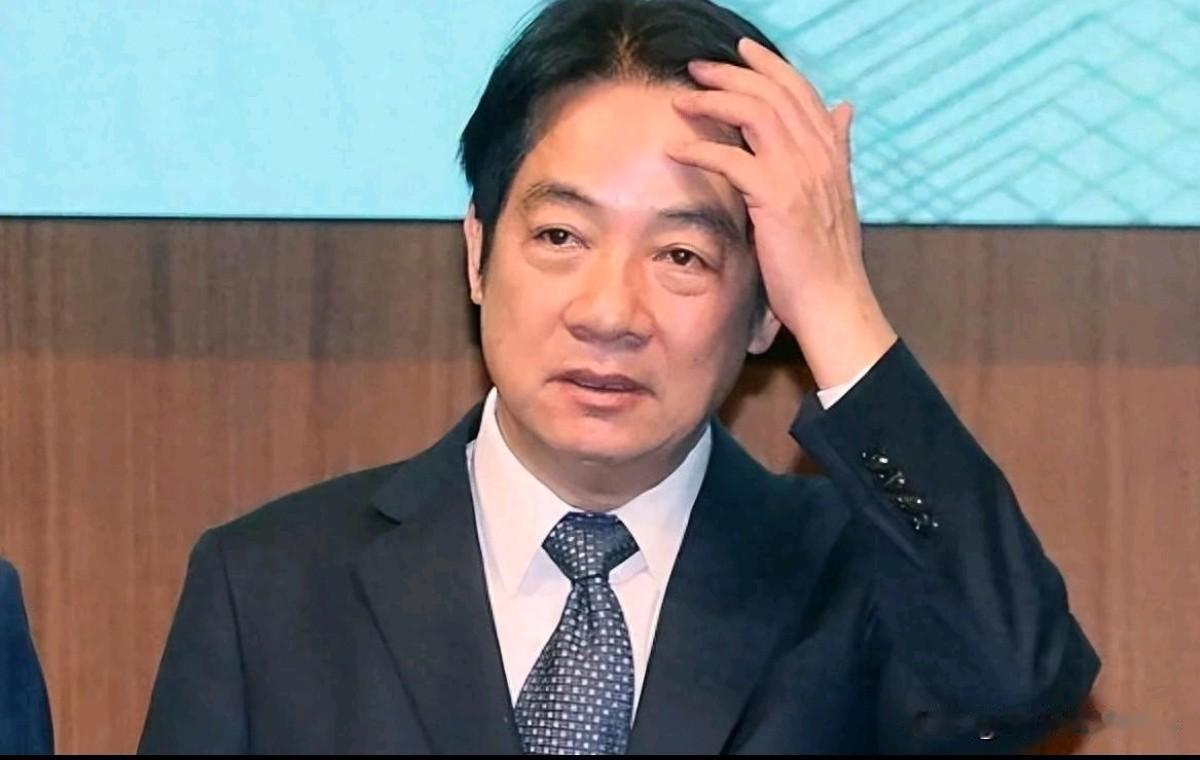

和平统一最大的敌人是谁?很多人以为是赖清德。错了!真相是,最大的绊脚石,恰恰是那些我们以为在‘拉拢’的‘统派’!他们才是最危险的‘战略麻醉剂’! 其实赖清德不是最大的麻烦,他不过是个明面上的障碍,他反对统一,他喊“台独”,这些动作太明显,别人一眼就能看穿,你知道他在干嘛,也知道他要往哪走。 两岸关系走过几十年风雨,统一始终是核心议题。赖清德上台后,其台独立场一览无余。2024年5月就职演讲中,他强调台湾主权独立,拒绝一个中国原则。这类公开表态引发大陆立即反制,如暂停部分经贸优惠和限制农产品进口。赖清德的举动虽激进,却像一面镜子,让岛内外清楚看到分裂意图。民众能直观感受到风险,比如航班减少和市场波动。这种透明对抗,反而保持了警觉,避免了更大隐患。相比之下,统派群体本该是桥梁,却常在关键时刻露怯。许多人误以为拉拢他们就能加速统一,忽略了其双面性带来的长期损害。 统派在台湾政坛本应推动两岸融合,但实际操作中,多流于表面文章。以国民党为例,该党长期标榜支持九二共识,却在立法层面鲜有硬碰硬。2024年立法院审议去中国化教材时,蓝营议员多选择沉默或附和本土化叙事。结果,历史课本中中国相关章节压缩,台湾本土事件占比升至70%以上。这不是孤例,早年两岸经济合作框架协议签署后,国民党推动经贸往来,却对限制两岸婚姻和人员交流的政策未强力阻击。表面上,他们在大陆访谈中重申一个中国原则,回岛后却强调对等尊严和现状维持。这种两头讨好的策略,换来选票却丢掉统一主动权。统派本该明确时间表,却总以和平交流为由,回避政治协商实质。 伪统派的危害在于其话语逻辑,表面理性实则设阱。谈及统一路径,他们常说经济融合先行,等民生改善自然水到渠成。数据显示,2023年两岸贸易额超3000亿美元,台湾对大陆出口依赖达40%。但这种融合多为单向,台湾企业获益却未转化为国家认同。相反,岛内供应链中断时,企业主转向本土或美日市场,加剧脱钩风险。另有论调称,等台湾年轻人认同再议统一。可2024年民调显示,20岁以下群体对大陆好感度不足30%,去中国化教育已让文化纽带松动。伪统派还辩称,反台独别急躁,先稳住矛盾。赖清德虽跳梁小丑,但其言论至少暴露问题,伪统派却用温和面具,拖延至统一窗口关闭。 这些群体还通过文化活动稀释政治属性。一些统派组织举办寻根祭祖,却避谈两岸同属一中,只提中华文化圈。这模糊了国家边界,将统一从政治议题降为情感交流。结果,岛内年轻人多视大陆为邻邦而非同胞。2022年国民党内部讨论中,类似观点主导,强调渐进融合而非明确促统。伪统派本质上维护现状,借反独之名行拖延之实。国际观察者指出,这种隐性分裂比公开台独更棘手,因为它制造假象,让大陆放松警惕。台湾民众被哄以和平无战,却不知现状已成事实独立雏形。辨识关键在于行动:真统派会在岛内公开斥责台独,推动民众教育;伪统派只在大陆说好话,回台当老好人。 从历史看,统派衰落加剧了困境。国民党曾是两岸对话主力,但2024年选举失利后,其席位降至52席,影响力减弱。赖清德当局趁机推进新南向政策,分散对大陆依赖。伪统派未有效反击,反而在党务中妥协。2025年上半年,岛内媒体报道显示,蓝营对赖清德双十讲话仅口头批评,未提法律反制。这让统一议题边缘化。经济数据也佐证:台湾GDP增速2024年仅2.5%,远低于大陆5.2%。若无促统力量,融合红利难转化学认同。伪统派的两面派,不仅骗取大陆善意,还误导岛民以为统一遥遥无期。长远看,这削弱了和平基础,逼两岸走向更刚性对抗。