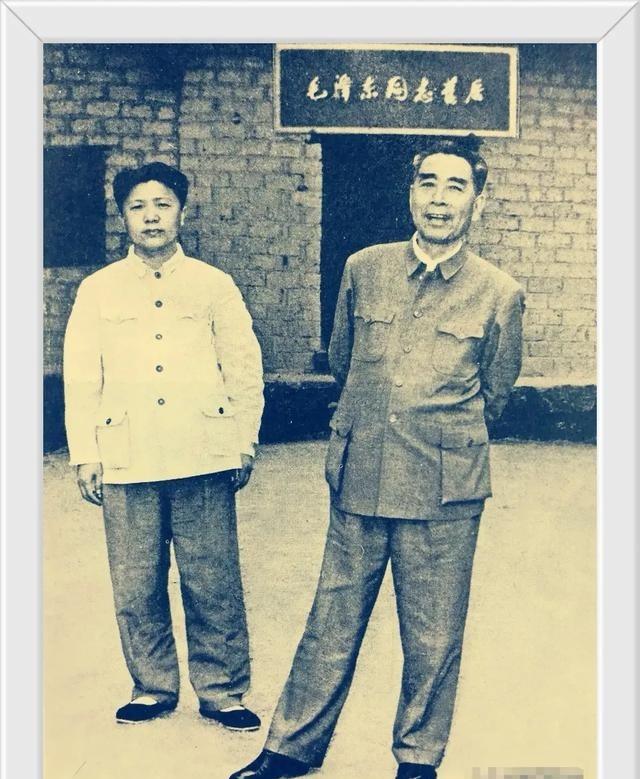

周总理唯一的儿子,却隐瞒真实身份40多年,直到总理去世后才被人知晓,更不可思议的是,父子两人一生仅见过一次面,那么此人真的是周总理的儿子吗?他又为何要隐瞒身份? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1939年的春天,战争的硝烟已蔓延至中华大地,绍兴的空气中弥漫着肃杀的味道,刚满17岁的王戍,听说表伯周恩来要回乡祭祖,他怀揣着满腔热血,早早等候在周家老宅门前,周恩来是那个时代的传奇人物,而王戍则是个尚未走出家乡的少年,满怀对未来的渴望。 这次见面,成了两人命运的交汇点,王戍的头脑中燃烧着救国的梦想,他渴望能跟随表伯奔赴前线,然而,周恩来却告诉他,战场不是唯一的救国之路,国家未来需要的是知识和智慧,而不是莽撞的热血,离开时,周恩来送给王戍十块银元和一张戎装照片,背面写着“义儿存念”,这份礼物轻如鸿毛,却重如千钧。 那年春天的短暂相聚,成了两人一生唯一的见面,从此,周恩来在前线奔波,王戍则将这份亲情深藏心底,十块银元被他分成几份,买了书籍和文具,支撑他完成了学业,那张照片,则被他贴身珍藏,成为人生的指路灯。 王戍考入上海交通大学,选择了电机工程专业,他知道,国家需要科技人才,他也愿意为此付出一切,大学四年,他埋头苦读,从不炫耀自己与周恩来的关系,身边的同学只知道他成绩优异,却不知他背后有着如此特殊的身份。 新中国成立后,王戍拒绝了进入机关工作的机会,选择扎根教育行业,他认为,国家的强盛离不开教育,而教育需要更多愿意脚踏实地的人,他成了一名普通的中学教师,从教书育人开始,为国家贡献自己的力量,他的生活简单到近乎清贫,却从不抱怨,也从不后悔自己的选择。 几十年来,王戍始终谨记周恩来当年的嘱托,他从未在公开场合提起自己的身份,更没有因为这层关系获取任何优待,甚至在当地政府征集周恩来相关资料时,他也只是淡淡地提到:“我和总理有过一面之缘,” 王戍的低调,源于义父的教育,周恩来从未给予任何亲属特殊照顾,甚至对利用他名声的人严厉批评,曾有亲戚试图借他的身份谋取私利,被他果断断绝关系,这种严谨的家风,也深深影响了王戍,他用一生践行着“为人民服务”的信念,不炫耀,不张扬,只求问心无愧。 1976年,周恩来逝世的消息传来,全国上下陷入深深的悲痛之中,王戍独自关起门,默默地看着那张泛黄的戎装照片,他没有流泪,但眼神里满是怀念,对他来说,这不仅是失去了一位伟人,更是失去了教他做人道理的义父。 那一次,他拒绝了学校派他赴京悼念的机会,他知道,义父的精神不在仪式中,而在他一生的实践中,一个人的价值,不在于身份的荣耀,而在于是否真正做到无愧于心,他选择继续在三尺讲台上默默坚守,这是对周恩来最好的追忆。 多年后,当绍兴征集周恩来相关史料时,王戍才第一次向外界讲述了这段往事,他拿出那张珍藏多年的照片,照片背后的一行字,字迹清晰如初,这段尘封的父子情谊,被世人知晓后引起了广泛关注,有人问他,为什么隐瞒了这么多年?他只是笑着说:“义父教我做人要低调,我不过是遵守了他的教诲,” 晚年的王戍,依然住在学校分配的筒子楼里,生活简单得像一位普通的退休教师,他的衣柜里只有几件洗得发白的衣服,他的书桌上摆着一支用了几十年的钢笔,这支钢笔,是当年用那十块银元买的,他说,每次用这支笔,都会想起义父的叮嘱:“清白做人,踏实做事,” 王戍没有子女,但他的学生却遍布全国各地,他常说:“这些孩子,才是义父最想守护的人,”他用自己的行动,把周恩来的精神传递给了一代又一代年轻人,他们或许不知道王戍的故事,却知道他总是教导大家:“知识可以改变命运,但品德决定一个人的高度,” 如今,王戍的名字被刻在了绍兴的周恩来纪念馆里,这段特殊的父子情谊,成了人们津津乐道的话题,然而,王戍最看重的,并不是这段关系本身,而是义父留给他的精神财富。 那十块银元,买的不只是钢笔和书本,更是他一生的风骨,那张戎装照片,也不仅仅是一份纪念,而是两代人家国情怀的见证。 信息来源:周恩来的一个鲜为人知的义子王戍2008年06月17日11:18中国共产党新闻网