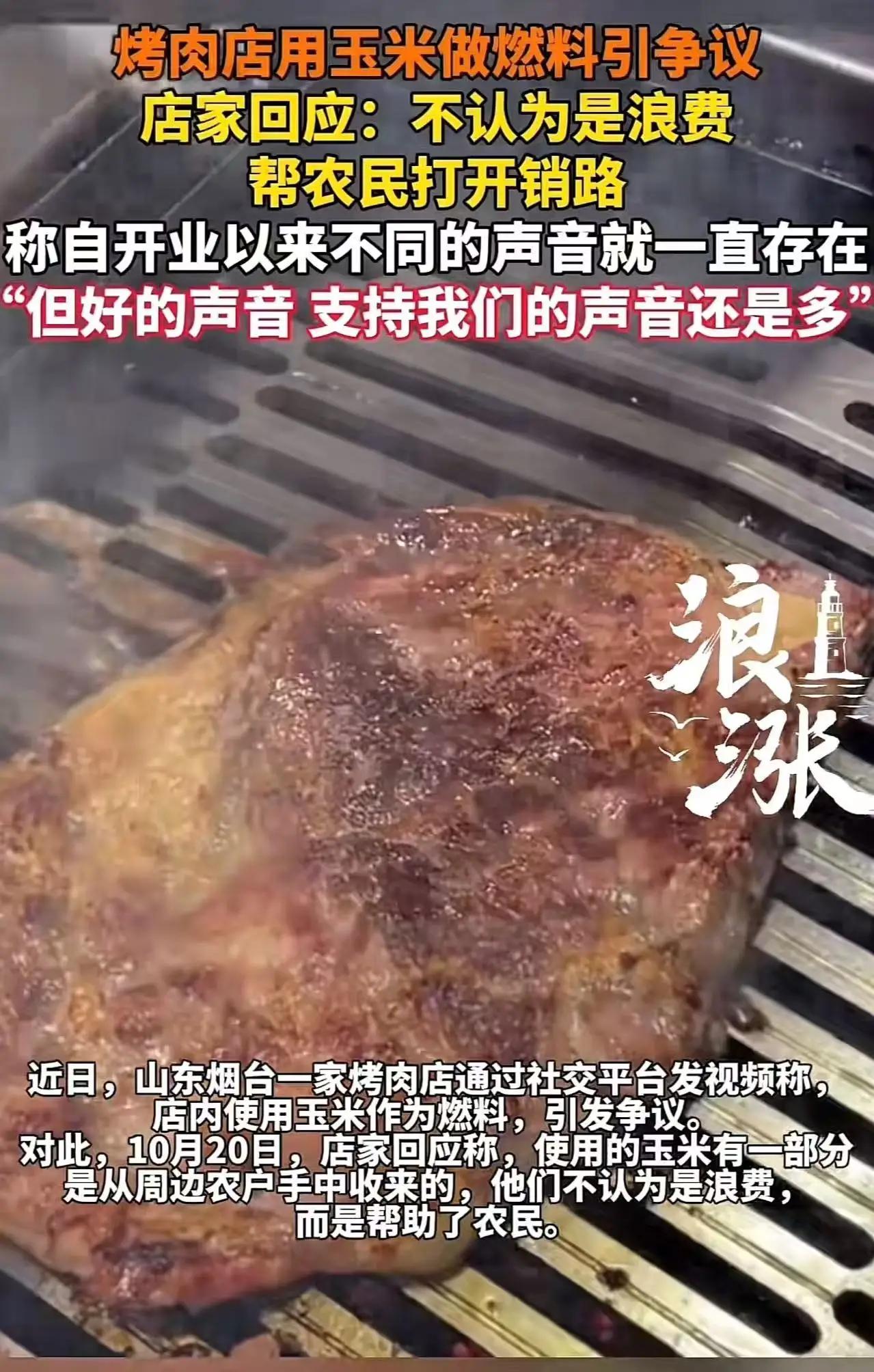

在这个充满争议的瞬间,公众的舆论像潮水般涌来,有人谴责“浪费粮食”,有人则站在“创新”与“帮扶”的角度发表不同看法。到底,这样的“玉米燃料”行为,是真正的“浪费”,还是一种“创新的善意”?让我们把镜头拉近,透过这个看似简单的事件,洞察背后的人性与社会的深层次问题。 首先,不得不承认,粮食的宝贵不容忽视。在食用粮食的背后,是农民的辛勤劳动与土地的付出。而用粮食作为燃料,难免给人一种“浪费”的感觉。这种以“燃料”身份出现的玉米,无疑让许多人的第一反应是“奢侈与浪费”。尤其是在全球粮食安全日益成为焦点的今天,每一粒粮食都似乎代表着一种责任。 但另一方面,店家的回应却令人深思:“帮农民打开销路”。这句话,折射出一种善意,也代表着一种创新的尝试。或许,用玉米做燃料,除了节能环保的考虑外,更是一种“产业链的延伸”,帮助那些农民将自家粮食变成价值,减少中间环节的损耗。换句话说,这种方式,是否在某种程度上,给农业带来了新的出路?在当今这个充满变革的时代,创新本身就意味着试错,意味着突破传统。 然而,我们也不能忽视公共的声音——“浪费粮食”背后的道德焦虑。在有限的资源面前,任何“另类”的利用方式都可能被视为“不负责任”。尤其是在一些贫困地区,粮食短缺依然普遍,批评的声音更是直指“这种行为的不妥”。 但如果我们站在更宽广的角度去看,会发现,这个事件反映出人性中复杂的矛盾:一方面,公众对“浪费”的敏感和道德压力;另一方面,企业和创新者对“突破”的渴望与责任感。它提醒我们,社会的进步,往往伴随着争议与反思——没有绝对的对与错,只有不断探索的可能。 或许,这个事件也在呼唤一种新的思考方式:我们是否可以在保证粮食安全的前提下,寻找到更环保、更高效的利用途径?在这个过程中,公众的理解与包容尤为重要。毕竟,任何创新都需要时间去验证价值,也需要社会的理性与善意去包容差异。 最后,让我们问自己:我们是否愿意跳出传统的框架,用更开放的心态去理解那些“不同”的尝试?或许,正是这些“不同”,才能为我们的未来带来更多的可能性。毕竟,只有勇于尝试,才能在不断的碰撞中,找到那条通往更美好社会的道路。粮食浪费现象 玉米风干燃料