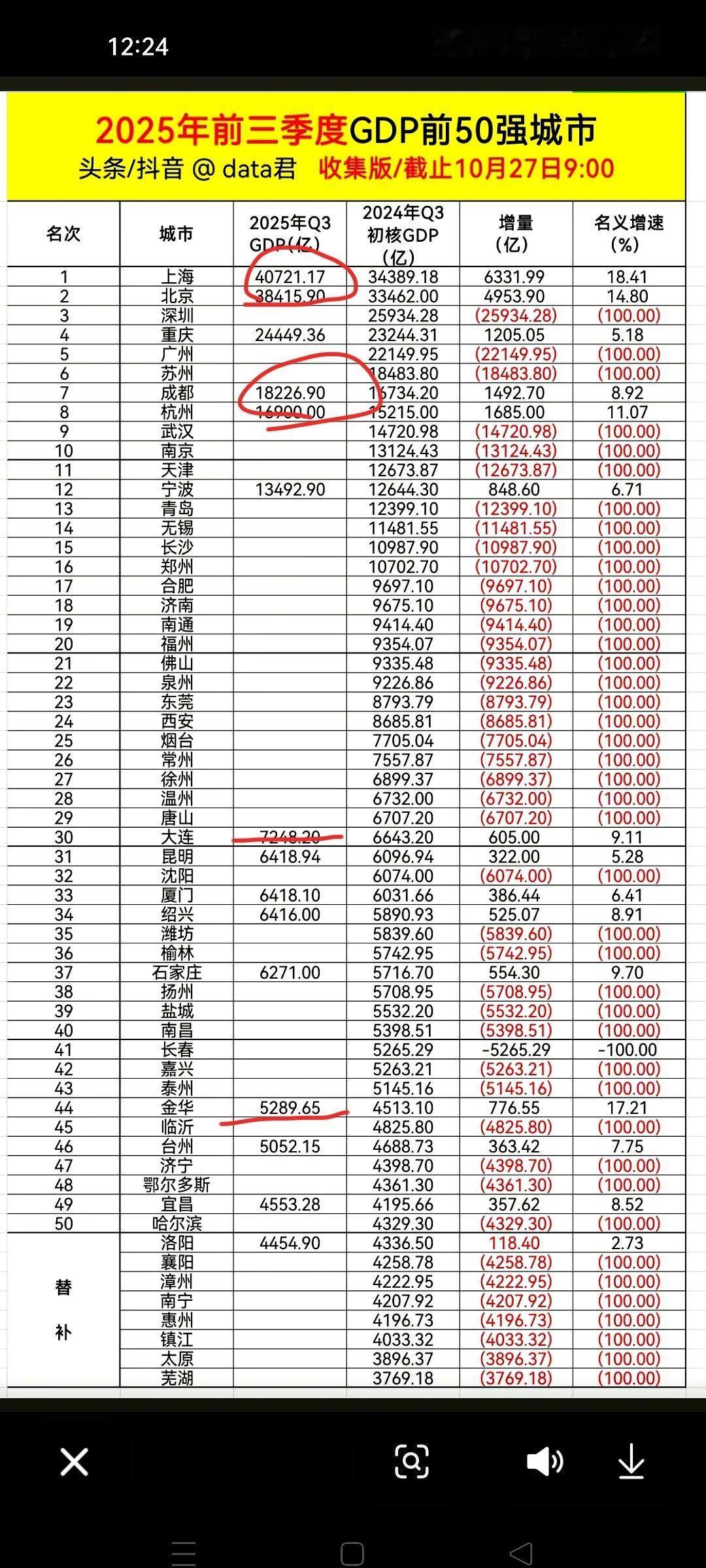

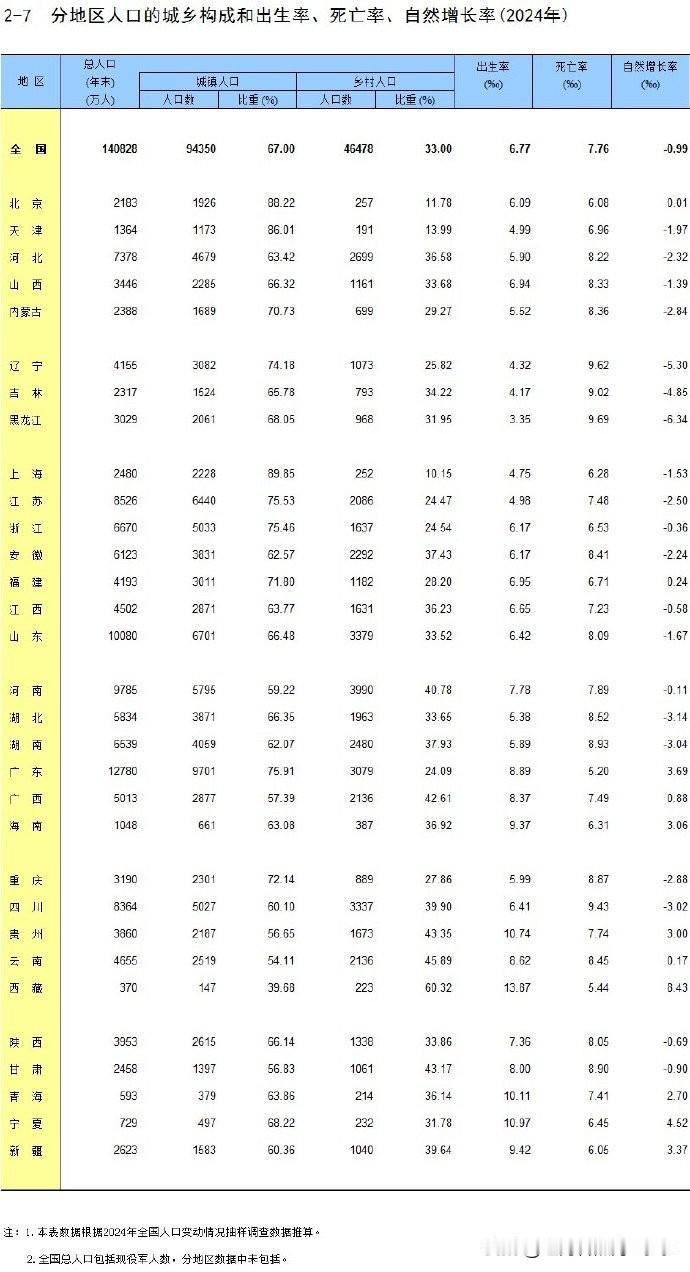

年轻人正在逃离上海!这事怪不了任何人,577万老人换谁也顶不住 上海,曾是青春梦想落地的地方,如今却成了越来越多年轻人不愿久留的“中转站”。 逃离上海,成了一个沉默的潮流。 这座城市里,几乎每四个人中,就有一个是老人,与之相对的,是外来年轻人口的持续流失。 2020年,上海的外来常住人口为1000万,到2024年,这个数字已经减少到了约930万,其中大量流失的是30岁以下的年轻劳动力。 当城市的“引擎”开始减速,年轻人不是不努力,他们只是越来越发现,无论怎么跑,这个赛道都在向上倾斜。 “我真撑不住了。”小王说这句话的时候,办公室刚刚裁掉了三分之一的人,他也在名单里。 他是去年从985硕士毕业来到上海的,主攻金融科技,起初月薪两万,但不到一年,公司被母集团调整方向,他的岗位直接砍掉,补偿金只够他撑三个月。 “我不是不想卷,是卷不动了。”他说这话时,眼神跟他刚来上海时完全不一样。 他住在松江的合租房里,每天通勤两小时,房租3500元,还是跟人合住的次卧。 午饭在公司食堂吃,晚饭要么泡面,要么外卖,一顿下来也得30元,他算过,刨去房租、交通、吃饭、水电和社保,一个月能攒下的钱不到3000元。 “这不是生活,这是硬撑。” 在上海,“贷款上班”这句话不是笑话,是现实,月薪两万,房价七万一平,不吃不喝工作30年,才能在市区买一套老破小。 更不用说结婚、生子、教育、医疗……这些像是程序里默认的“人生计划”,在上海统统变成了选项,而且是选不起的那种。 有人说年轻人“躺平”,其实根本不是,他们只是发现,拼命工作换来的不是房子,不是归属感,甚至不是未来,而是一场永远没有终点的追逐。 与此同时,上海正在悄悄变老,根据2024年的数据,80岁以上的老人数量比五年前翻了近一倍,达到了约75万人。 高龄人口增多,不只是养老问题,更是整个城市节奏的转变:更多的医院排队、更多的老年社区、更多的养老金支出。 养老金的压力逐年增加,2020年,上海的养老金支出为1400亿元,而仅仅四年后的2024年,这个数字已飙升至1900亿元。 问题是,缴纳养老金的年轻人越来越少,领取养老金的老人却越来越多,这个“倒金字塔”结构,支撑得住吗? 如果说城市的活力来自于年轻人,那么当年轻人一个个走了,留下的将是一个沉重的系统——需要被照顾、被供养,而不是创造和推动。 张阿姨今年68岁,退休前是嘉定一所公立小学的老师,她说,自己最怕去医院,挂号难,医生忙,年纪大了不想麻烦别人。 去年她脑梗住院,病床紧张,住院前等了三天,她的女儿在北京,儿子在深圳,都忙成狗,来回飞一趟都不容易。 她不怪孩子们离开上海,她说,“上海现在不是年轻人待的地方了,他们都太辛苦。” 那这事,怪谁? 其实,真怪不了谁,城市就像一个人,年轻时拼命追求增长,不断扩张,不断吸引,但到了某个阶段,它也会进入“中年危机”——负担越来越重,增长越来越慢,活力越来越少。 上海并不是唯一一个面临这种问题的城市,东京、首尔,以及很多欧洲老城市,都经历过人口老龄化带来的结构性挑战,区别只在于应对的方法和节奏。 上海其实早有准备,在养老服务上,这座城市走在全国前列。 2023年,上海启动“智慧养老”试点项目,在300多个社区推广智能设备,帮助老人实现远程医疗、紧急呼叫等功能。 还投入超过50亿元,扩建社区养老中心,鼓励“居家+社区+机构”三位一体的养老模式。 但这些努力,更多是“托底”,并不能解决年轻人离开的根本问题,年轻人要的不是补贴,而是希望。 想留住年轻人,光靠搞政策不够,上海需要重新思考自己的吸引力。 比如,是否能真正降低生活成本?保障性租赁住房的推行,是否能再快一点、再多一点? 比如,是否能拿出更有诚意的人才政策,让非沪籍年轻人也能真正融入,而不是永远在边缘“漂着”? 比如,是否能让城市文化更包容、更多样一些,不是只有“效率”和“业绩”,也有“温度”和“空间”? 这些问题,不是今天才有,也不是明天能解决,但若不开始解决,年轻人会继续离开。 577万老人是现实,不是包袱,关键是,这些老人能不能在城市里过上有质量的晚年,而不是成为年轻人负担的代名词。 年轻人也不是“白眼狼”,他们只是不愿意把一生赌在一个回报不成正比的系统上。 2025年的上海,依旧是中国最具国际化的城市之一,依旧有全球资本在这里流动,依旧有无数机会。 但在这些光鲜背后,若年轻人越来越少,城市的心脏也会慢慢失去跳动的节奏。 信息来源: 上海的老龄化有点超乎想象了2025-05-23虎嗅网 比全国早老21年,上海准备好了吗?2025-05-24虎嗅网 这十年上海的人口流动,让我认清几个事实2024-05-27 澎湃新闻

艺林信步

有点杞人忧天!日本,瑞典…他们都很好地解决了老龄化问题,上海为什么变成了过去的坎?!再说,养老金不全是年轻人的付出,大头是个人工作时所预存的!

断续的灰暗 回复 10-24 11:55

现在领高额养老金的,以前都是没交过费的!叫做视同缴费!一句话,他们喝的是年轻人的血!

热心网友 回复 10-24 11:30

现在领养老金的有几个是交过社保的?是怎么预存?

用户5460好汉

又是个弯弯水军在搞分裂之实

姚剑

不能解决住食行,工作一年无赢利。这地方就没人气。关健是收入。

认真滴坑

觉得有点吹牛逼,松江哪个小区你借一个次卧要3500。正常的商品房三房的5000,如果动迁房小点的二房2000就能租了

彩色天空 回复 10-24 13:32

3500在松江老城区可以租一个两室一厅的地铁房,新城一室一厅的地铁房。所以合租的次卧需要3500只有一种可能,豪华装修的新房,靠近地铁。

用户14xxx87

都是上海高房价惹的祸。

摄绘大叔 回复 10-24 13:43

上海房价高,房子都空着吗??两千多万上海人都睡马路住桥洞吗??只能说那房子不是给你准备的,你还没有在上海安家落户的资格

用户10xxx19 回复 10-24 17:27

👍

用户16xxx27

有亲戚在河南挣七千 现在张江挣两三万一个月 新上海人还是很多的

用户10xxx98

略输从不住海边;韓愈:好收吾骨瘴江边

vhwzg

在上海发财的更多

用户10xxx47

当年被上海抛弃的知青还有人问吗?

有机咖啡爱好者

上海是东大的资本巅峰都市,所有的都是为资本服务,然后才能纳税供养中央。这个本来就是天经地义的事。就像纽约,香港东京伦敦,都不是好呆的地方。在市中心开个拉面店蜜雪冰城,都要两百个到三百个W。菜场里面卖牛羊肉的小夫妻住的房子很多是一千个W的房子。卖山东水饺很多是北方退休的处长,住的房子是两千个W。开棋牌室的老板净资产都五六千一个。开KTV的也是。没什么好抱怨的,大家各凭本事。要是身体好,你年轻的时候就当兵当警察,有坚持有信仰。不是大学毕业就可以混得好。难道回老家薪水会比较高?有满大街的姑娘?

书法种花双趣

上海松江次卧3500元/月,是比较高档的小区。

用户10xxx18

好,说明城市发展开始均衡,不用出远门也能收入差不多

口袋

大家可以看看黄金和工资收入比,90年代以后一直在持续走低,体感与事实上都是那个年代幸福。只能说80,90生的不是时候,等这代人退出劳动市场了工资收入才会大幅上涨

游戏人间

让孩子到大城市不见得真好,孩子在父母身边,有家庭的温暖,就不容易胡来,远离父母到大城市,孤独寂寞就容易胡来了,胡来就容易成为剩男剩女。就像上海一样,上海本地孩子婚前倒还好了,胡来的往往是外地孩子,结果是本地人家庭圆满,外地人婚姻不幸福。

用户10xxx06

回村里挣个三五千工资给他家老的养老去,挺好

老百姓

胡言乱语,上海的马路依然拥堵不堪,上海的医院依然是人满为患,这哪里有丝毫的所谓逃离,纯粹是一派胡言

白帝城

上海都被消耗如此,其他的估计也好不到哪去了,向上倾斜[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]解答非常完美

用户11xxx94

夸大其词了,松江合租次卧3500每月,小编蒙谁呢?

用户16xxx27

上海作长三角之首财政收入交中央多少一年?

用户10xxx11

你觉得上海好可以赚钱,那么就来上海,反之就不来,就那么简单,如果有人强迫你来,那有困难就找那个强迫你来的人解决。你自说自话到上海来赚不到钱就怪上海这不好那不好的,好像有点莫名其妙了吧。

用户13xxx05

继续加工资

用户16xxx27

请不要像黔之驴一样的奇人忧天了!

Jerry

3500租松江?扯淡。市区可以租一室一厅了

kewu

在松江租房合住卧室3500一个月还通勤俩小时?不知道他公司在哪,闵行这边5000可以租个70平的老破小了,至少可以有单独卧室。月薪两万一个月只能存3000,只能说自己不会过日子,上海住的比较贵,填饱肚子吃的不算贵