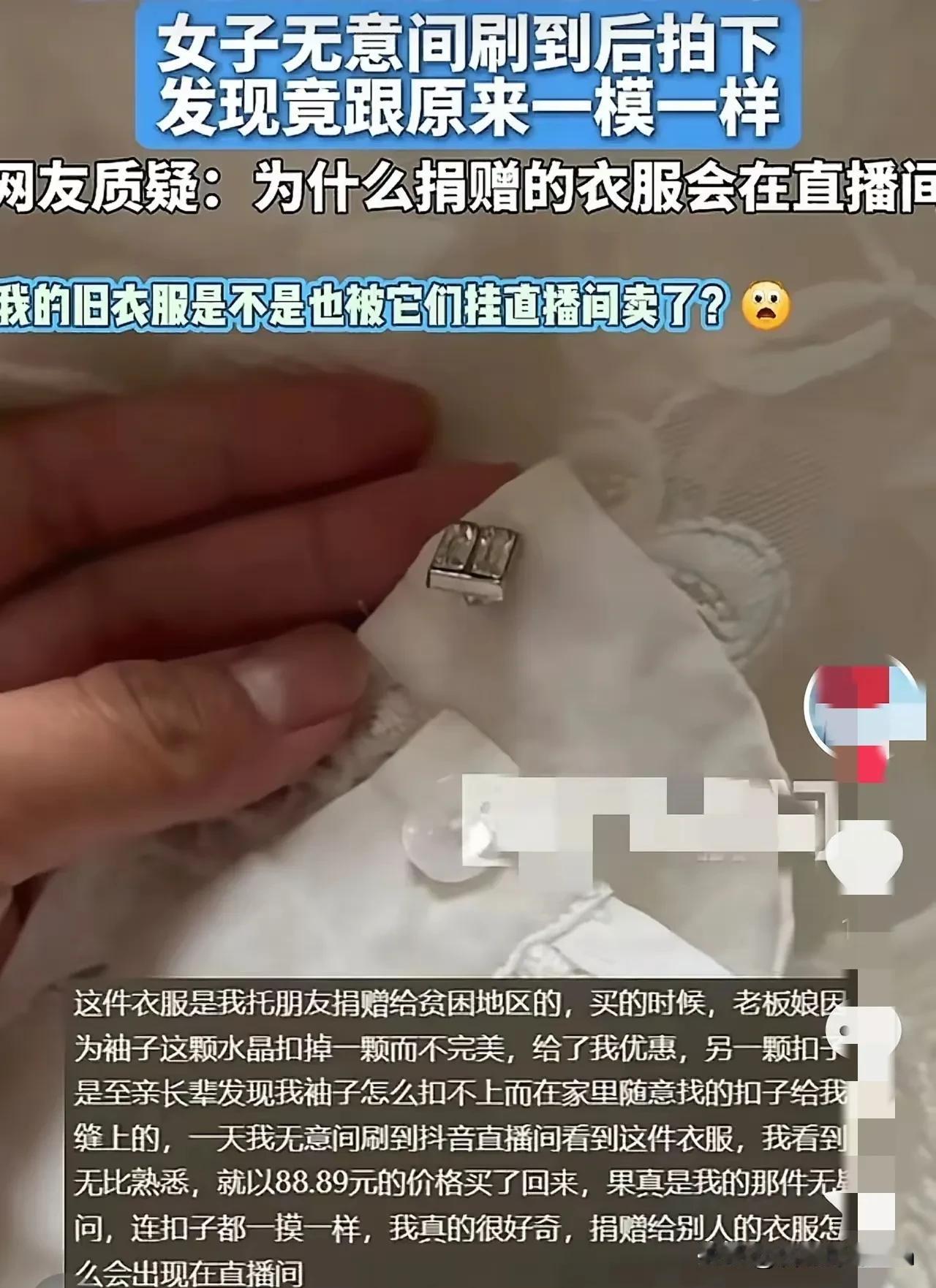

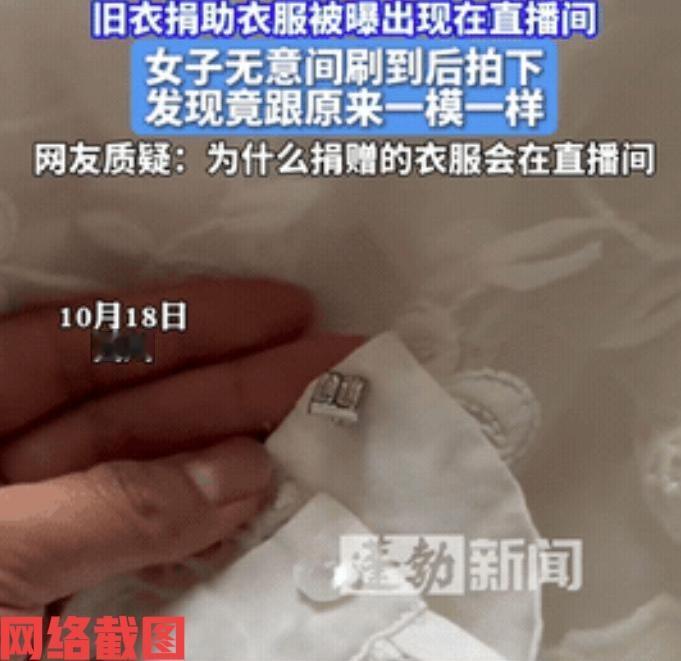

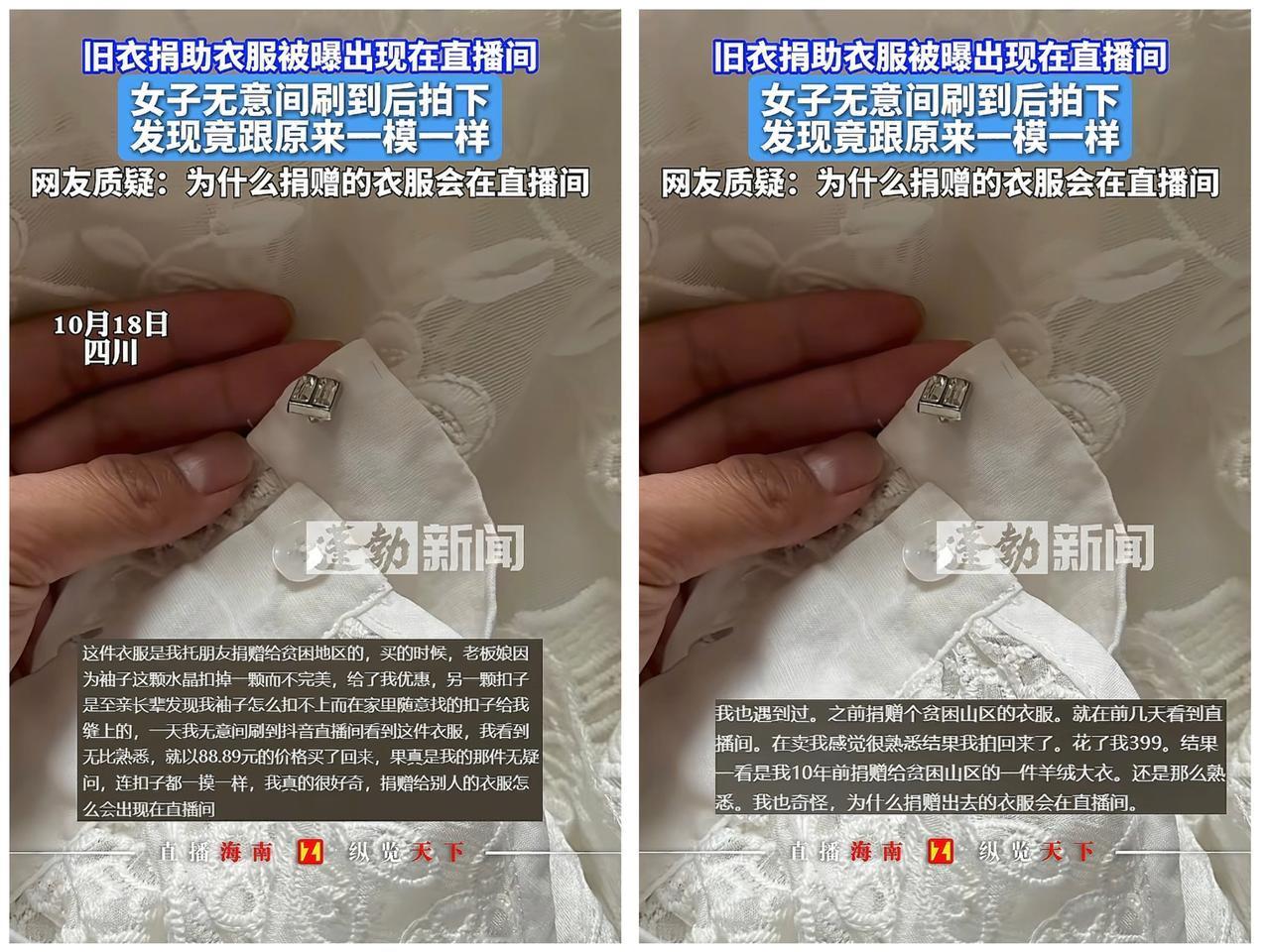

彻底解释不清了! 女子在直播间刷到曾经捐赠给山区的衣服,为了证明自己没看错,又以88.89元买了回来,收到以后经过反复确认,就是自己的那一件。 女子当初捐赠这件衣服时,正赶上家里孩子小升初整理旧物。衣服是孩子穿了不到半年的春秋款外套,袖口处有她亲手缝补的同色系线脚——孩子玩耍时刮破了小口子,她特意找了相近的布料补丁,怕直接捐出去显得不体面。 衣服内侧还绣着孩子名字的缩写,那是幼儿园时做的标记,洗了多少次都没褪色。 她把衣服和其他十几件半新衣物一起洗晒干净,叠得方方正正投进小区门口的回收箱,箱子上印着“公益捐赠”“驰援山区”的字样,当时她还想着,这衣服说不定能帮到哪个偏远地区的孩子。 她从没怀疑过衣服的去向,直到刷直播间时瞥见那件熟悉的外套。主播正拿着衣服宣称是“外贸尾单孤品”,镜头扫过袖口的补丁和内侧若隐若现的缩写,她的心一下沉了。 反复对比手机里留存的旧照片,每个细节都对得上,她咬咬牙下单,等衣服寄到拆开包装,指尖摸到熟悉的布料纹理,那点侥幸彻底没了。 小区里的回收箱看着光鲜,实则藏着太多模糊地带。她后来试着找箱子上印的联系电话,拨过去要么空号要么无人接听,想查投放主体是谁,箱体上只有模糊的“环保公益项目”字样,连个备案号都没有。 这不是个例,很多回收箱都是这么含糊其辞地立在小区里,居民投衣服图个方便和安心,谁会特意去查背后的资质。 更让人寒心的是回收链条里的猫腻。有回收项目公开的数据显示,真正送到民政渠道捐赠的衣物只占回收总量的5%到10%,剩下的都流向下游企业被分类倒卖。 那些看着还新的衣物会被挑出来,要么送到旧货市场,要么就像这件外套一样,被包装成“尾单”“孤品”塞进直播间。 做过这行的人都清楚,一吨未经挑拣的旧衣能卖两千多,挑出好的细分品类,价格能翻好几倍,这无本生意的利润空间大得惊人。 问题的根源藏在资质和监管的缝隙里。按规定,打着“公益”“慈善”名义设回收箱,必须是有公开募捐资格的慈善组织,还得在箱体显著位置标明组织名称、备案信息。 可实际情况是,电商平台花几百块就能定制印着“慈善总会”“公益项目”的箱子,根本不用提供资质证明。 投放环节更混乱,小区里的回收箱大多没经过业主共同同意,物业一句“方便居民”就默许摆放,后续管护更是没人负责,有的箱子生锈破损,里面的衣服都露在外面。 多个部门的监管边界模糊,让乱象有了滋生空间。民政部门管捐赠渠道对接,商务部门管回收是否规范,城管部门管投放位置,可没人全流程跟踪衣物流向。 企业把公益当“附属品”,宣传时放大爱心属性吸引捐赠,实际把赚钱放在首位,这种模糊操作没人及时叫停。有教授早就点破过,免费拿社会资源回收衣物,却“掐了大头捐零头”,这根本背离了公益的初衷。 这件88.89元买回来的旧衣服,戳破的是整个旧衣回收体系的信任危机。当捐赠者的善意被当成牟利工具,当“公益”字样成为生意的幌子,受损的不只是个体的爱心。 以后再有人看着家里的旧衣服,可能会犹豫要不要投进回收箱;真正需要衣物的山区群众,能收到的捐助只会更少。信任的建立需要很久,崩塌却只需要一件被倒卖的衣服。 规范旧衣回收其实不难,明确回收箱资质公示要求,用信息化手段追踪每批衣物的去向,让民政、市场监管等部门形成监管合力,这些举措只要落地就能见效。关键是要让公益回归本质,让每一件捐赠衣物都能真正抵达需要的人手中。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

才子

如果正是如此,希望油管部门介入