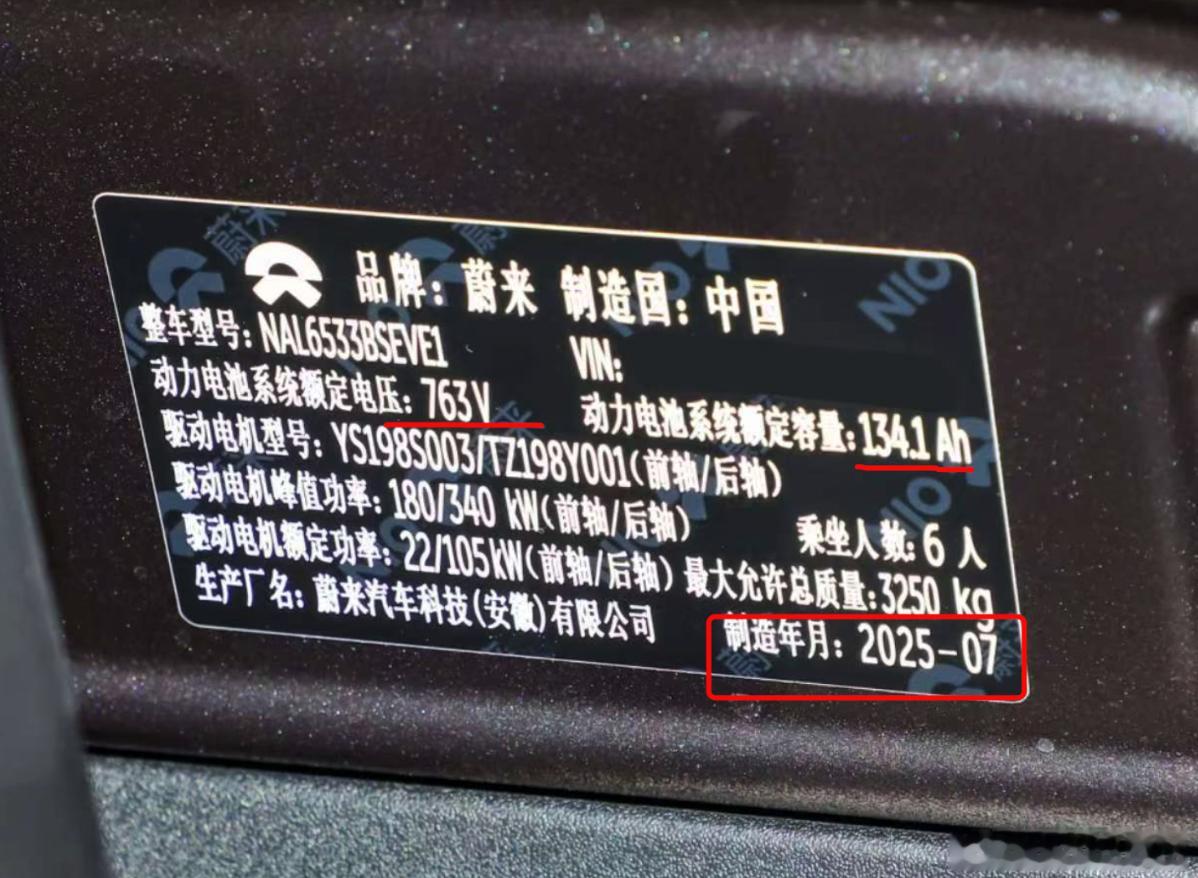

这下,法国惊呆了,德国震惊了,就连美国都傻眼了!因为美媒发现,中国车企生产全球约70%的电动汽车。 曾经被西方媒体质疑的“10 辆电动车里,7 辆来自中国”这一断言,如今通过官方数据得到了有力印证。 2024 年,全球新能源汽车的总销量首次突破 1700 万辆,而中国单国的销量就占据了其中的 1286.6 万辆,约占全球市场的 70.4%。 这一数字在四季度更是飙升至 75%,意味着每售出 4 辆电动车,其中就有 3 辆是“Made in China” 的产品。 这不仅是中国制造业的崛起,也是全球电动车产业格局的一次深刻重塑。 中国的出口成绩也同样令人瞩目。 2024 年,中国新能源汽车的出口量达到了 128.4 万辆,其中插电式混合动力车型的同比增长接近 200%,这使得中国在全球电动车出口市场的份额一举跃升至 40%。 这一数据背后,不仅是技术创新的积累,更是中国制造在全球市场上逐渐获得认可的体现。 在东南亚的街头,比亚迪宋 PLUS DM-i 已经取代丰田,成为当地出租车的新宠。 在南美的停车场,零跑 C10 的身影也越来越常见,甚至比大众的 ID.3 还要普遍。 这些“绿色中国制造”的电动车在全球市场的广泛存在,十年前可能还是无法想象的场景。 而今天,它们正在成为世界各地街头巷尾的常见风景,标志着中国在全球新能源汽车产业的崛起。 当法国设计师还在纠结车灯镀铬的细节时,竞争的重心早已转移。 新的价值核心是电池技术与智能体验,宁德时代的麒麟电池可以实现充电10分钟续航400公里,比亚迪的刀片电池也通过了欧盟最严格的安全测试。 相比之下,特斯拉的4680电池在量产和良率上却遇到了困难。这种核心部件的代差优势直接体现在了市场上。 用户体验的创新同样颠覆了传统,中国品牌的车机系统流畅度远超欧洲竞品,甚至能为德国车主提供本土化的超速摄像头提醒。 设计师们还将三星堆文化元素融入汽车氛围灯,这种对细节和文化的关注,让产品获得了市场的高度认可。 产业的地理规则也正在被重塑,中国车企的全球化策略,不再是单纯的产品出口,而是将整个产业生态系统进行模块化打包,在世界各地复制。 这种模式超越了以往“德国设计、全球组装”的旧范式。 上游资源端,赣锋锂业在阿根廷的矿区直接将矿石转化为电池级材料,掌控了全球85%的高纯度锂盐产能。 这一举动将资源加工环节前置到了矿产地,改变了传统的全球大宗商品贸易路线。 中游制造环节,比亚迪在泰国的工厂堪称一个微型生态系统。 其80%的设备、机器人以及华为定制的生产控制系统均来自中国。 这种全链条的输出,不仅使其在泰国市场占有率高达38.5%,还比从中国海运节约了12%的成本。 下游回收领域同样实现了闭环,格林美在德国建立的电池回收工厂,金属回收率高达99.3%,生产的再生材料比新开采的矿物成本低20%。 这使得大众、宝马等德国本土巨头,反而需要提前半年向中国企业预订回收材料。 面对欧美设置的贸易与技术壁垒,中国产业体系凭借其深度和广度,展现出强大的适应能力。 欧盟《新电池法规》要求标注“碳足迹”,中国已有7家企业具备精准计算并追溯碳排放的能力。 这项法规非但没能形成限制,反而为技术领先的中国企业设立了更高的门槛。 美国高达104%的关税与《通胀削减法案》同样未能奏效。 中国车企通过与墨西哥企业合作建立“搭桥工厂”,巧妙规避了法案中对原材料来源的限制,使得上半年销往美国的此类电动车销量增长了三倍。 这甚至迫使福特和通用联合致信政府,要求修改自己当初力推的规则。 这些博弈成功的根本,在于西方已被深度绑定在中国主导的供应链上。 尽管欧洲电池制造商 Northvolt 在技术上不断追求突破,但其依旧不得不依赖中国湖南裕能供应正极材料,这一现象深刻反映了中国在全球电池产业链中的主导地位。 同时,美国底特律的高管在拆解比亚迪的电动汽车后惊讶地发现,比亚迪的生产成本比美国同行低了15%,而且技术水平也明显领先。 这不仅仅是一个成本差距的问题,更代表着中国在电动汽车技术领域的巨大优势。 美国本土电动汽车市场的渗透率仅为8.1%,这一数字从侧面折射出美国政策的滞后和应对不足。 而中国电动汽车产业的崛起,正是通过价值定义、地理布局以及国际博弈的多重规则推动下的系统性胜利。