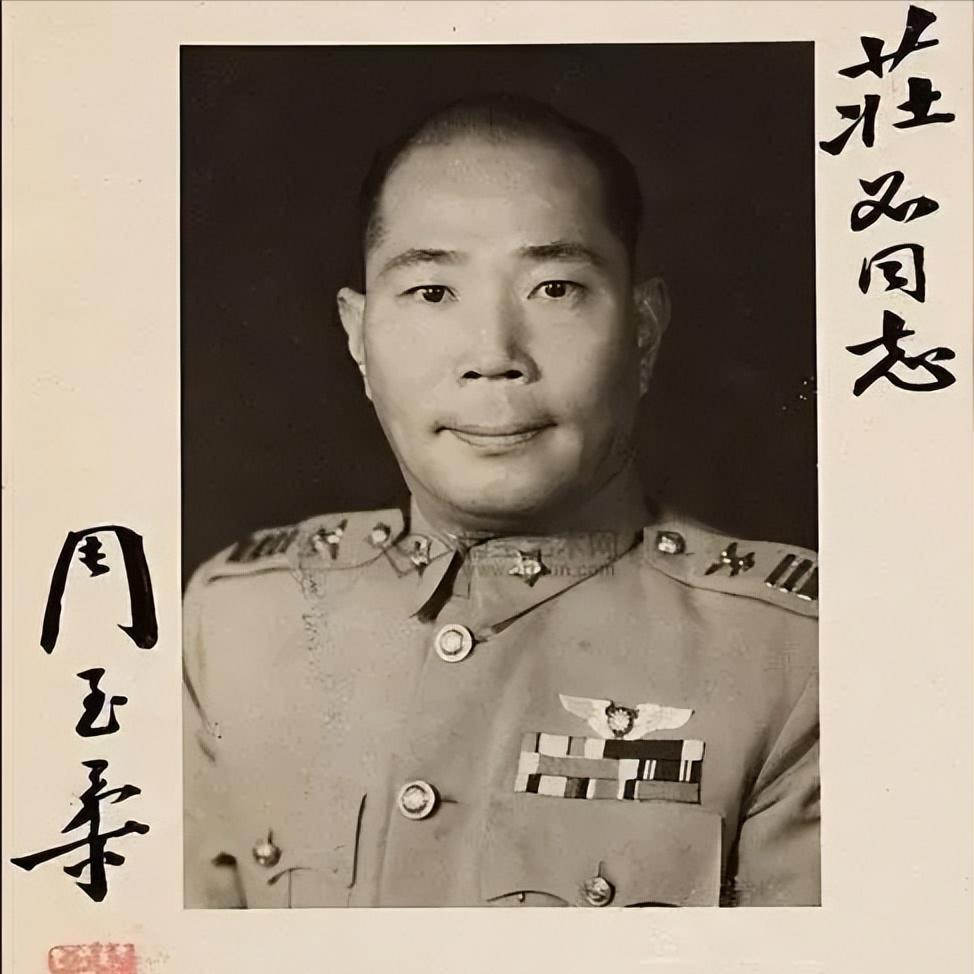

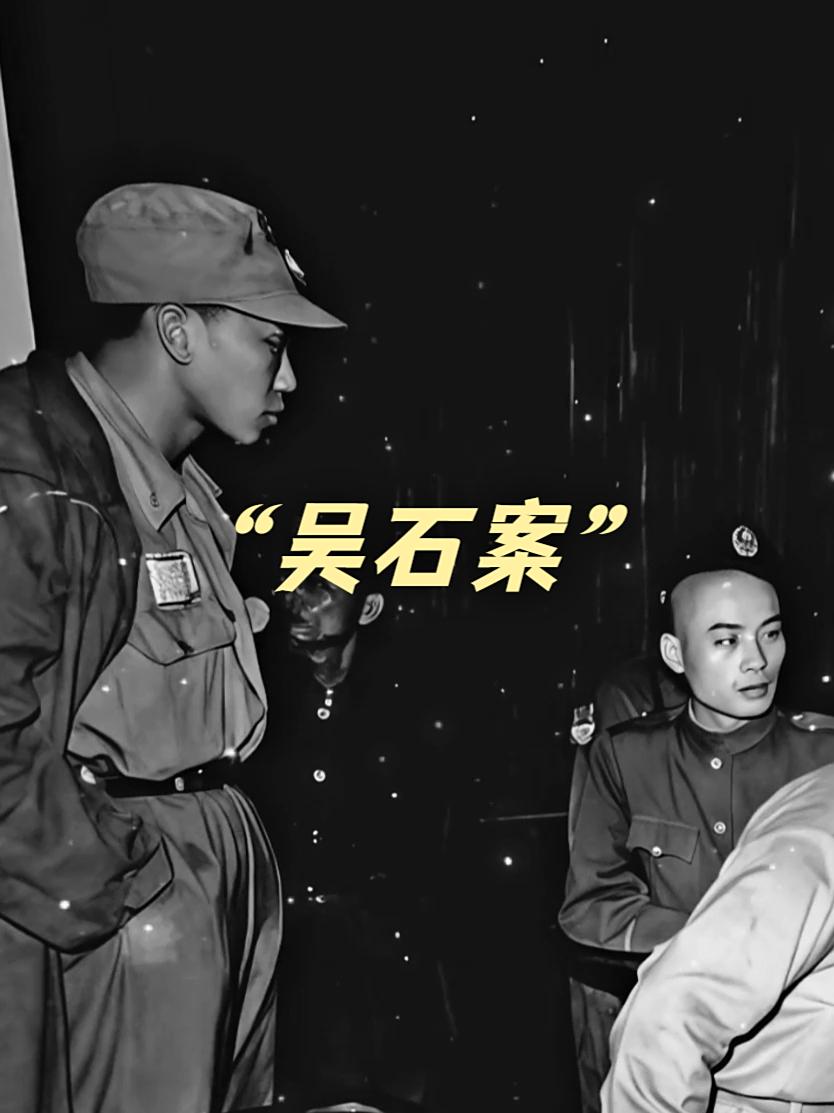

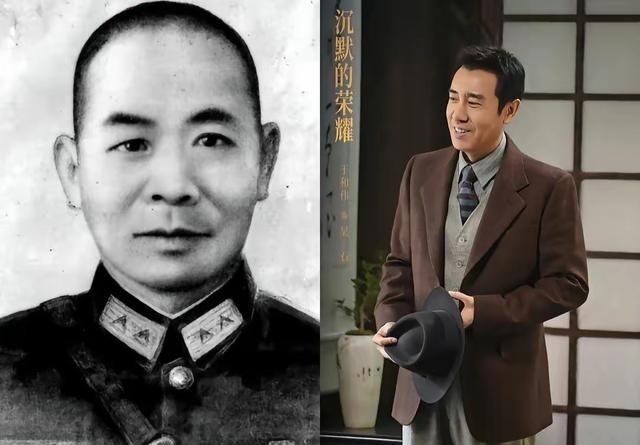

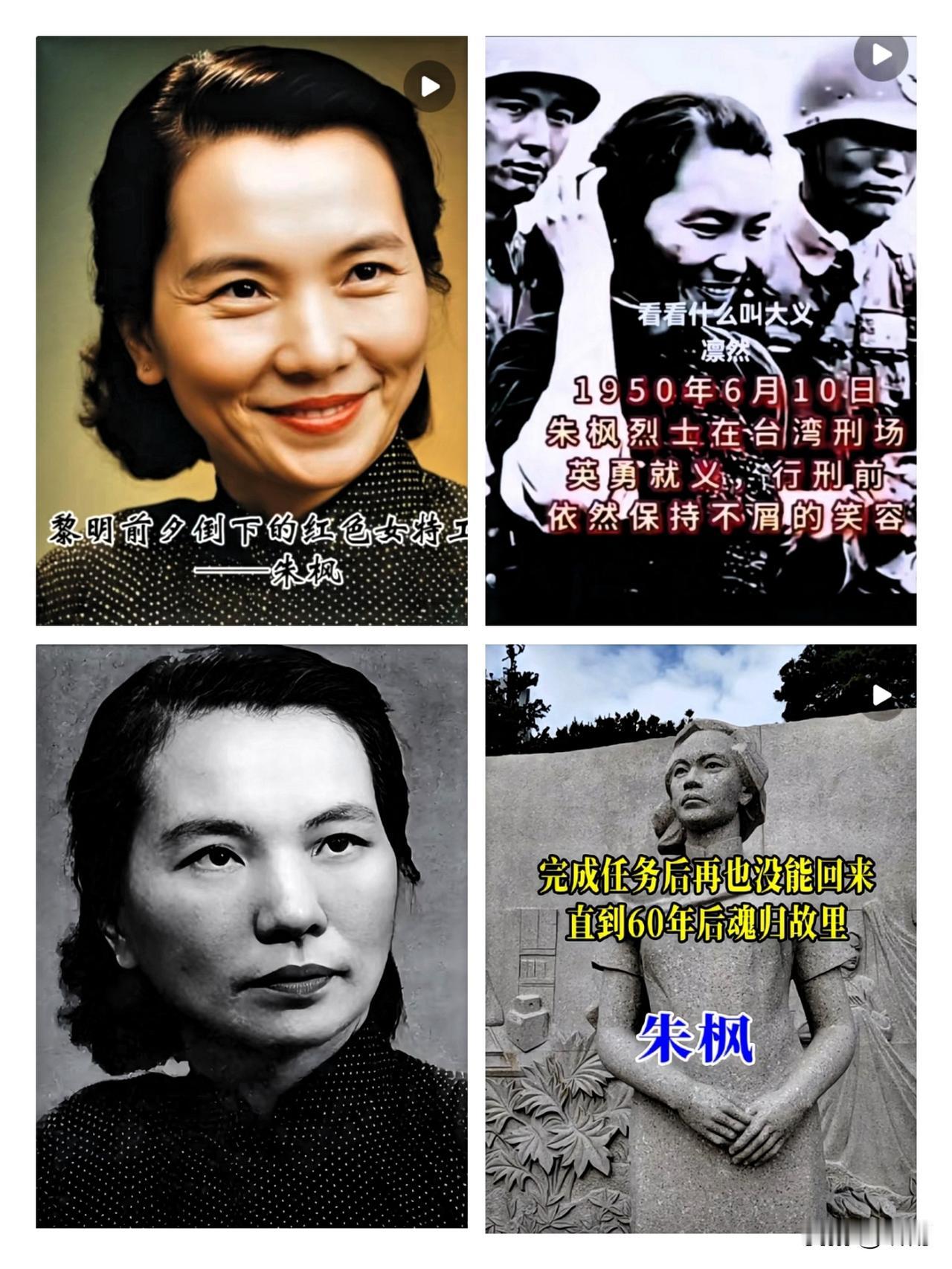

在吴石将军的事情上,有人贬周扬陈,这是不客观的。 周至柔是国防部参谋总长,吴石是国防部参谋次长,周是吴的顶头上司。周管辖的地盘发生了这么大的事,周怎么敢向老蒋为吴石的家属说好话呢? 1950年春,台北的空气一夜之间变得紧张。国防部大楼外岗哨密布,内部信件往来被加密封存。中将吴石,被指“泄露军事机密”,在3月初被押往军法处。 谁也没想到,一个位居国防部次长的高官,竟成为情报线中的关键人物。参谋总长周至柔那时正主持部务,面对这一突发事件,必须在几天内向最高领导人递交处理意见。传言与揣测迅速发酵,外界开始讨论:周至柔是否替吴石求情? 这场风波的源头要追到太平洋彼岸的战局。日本战败后,国共两党局势转折,岛内与大陆的情报暗流此起彼伏。吴石的身份复杂:表面是中将参谋次长,实则承担隐秘联络任务,与大陆保持情报往来。 多年潜伏,他熟悉部队编制、装备部署与参谋会议程序,掌握大量军事核心信息。1950年初,蔡孝乾被捕,一连串供词牵出地下情报线。朱枫在舟山被押往台湾,调查范围迅速扩大,线索指向吴石。 那段时间,台北街头弥漫寒意。国防部高层内部一片沉默。吴石的上司正是周至柔——空军出身、行事稳重、深受蒋介石信任。周的处境微妙:手下被控叛乱,案子直达最高层,任何犹豫都可能被视为包庇。内部会议连续召开,文件反复核对。 3月1日晚,军法处接到命令,将吴石带离官邸,连夜审讯。屋外守卫森严,军车灯光打在石阶上,一切都显得突兀。 周至柔此时并非袖手旁观。作为参谋总长,他的职责是维持军令系统稳定。4月初,他起草公文,呈报最高统帅,建议成立高等军法会审庭,由指定军官组成合议席,依法审理吴石案。 那份文电成为日后可查的档案证据,也显示他的选择——依制度处理,而非私下运作。岛内后来的传说,称他曾私下劝解或替家属求情,但在所有可检索的档案中,都找不到相应文字。 军法会的进程几乎是压着时间线走。5月30日,判决书盖上红印,吴石、陈宝仓、聂曦三人以“泄露军事机密”罪名处死。6月10日清晨,台北马场町的操场上,风很大。 四名军官被押赴刑场。目击者记得,吴石神情平静,衣着整洁。枪声响起,尘土翻起一阵浪,历史在那一刻定格。几小时后,审判记录送抵参谋本部,周至柔在签收页上划了一道笔线,没有留下评语。 这件事的后续远比枪声复杂。案卷封存多年,直到近年资料公开,人们才重新审视这段历史。有人指责周至柔“冷漠”,有人赞他“公事公办”。 但从职位与环境看,他当时已无选择。参谋总长是军法系统的最高呈请人,一旦涉及下属,若未及时处理,便会被认为纵容。吴石案事关泄密与军情安全,牵动全局。 周若为其辩护,势必触动蒋介石最敏感的神经。 事实上,周至柔并非外界印象中的“铁面无情”。据当年档案记载,他在报告中写下“依程序查办”字样,未附政治定性,也未额外加重处分要求。这种冷静反映了军人对制度的依赖。 身处那个权力格局,任何情感表态都可能引爆新的怀疑。岛内的政治气氛本就紧绷,内战余音未散,情报战又在暗中继续。周选择用公文与程序切割风险,是维持体系运转的唯一方式。 多年后,新华社和多家研究机构陆续公开资料,确认吴石长期为大陆情报系统提供战略情报,在福州撤退前后多次传递机密,功绩重大。他的代号、信件、路线图,都在档案中清晰可见。 1949年离开福州后,他仍在国防部任职,以此为掩护,继续为组织工作。那份忠诚,直到被捕时仍未暴露。 时间拉远,周至柔的角色也被重新评价。他继续在岛内军政界任职,1954年退居幕后,终老台北。公开资料显示,他对吴石案保持沉默,从未在回忆或谈话中提及。 或许那是出于职业本能,也可能是对一段痛苦往事的回避。对上级而言,处理叛乱案件是一种政治任务,对同僚而言,则是精神折磨。 历史研究者在查阅国防部档案时发现,吴石案的公文链中,确有周至柔的签呈,但并无个人评语或附言。这种空白往往说明一种态度——不表态即为表态。 周在公文上只留下日期与签章,不加评论,既完成职责,又避免过度卷入。这种“冷处理”在当时的政治生态下,是自保的方式。 此后多年,吴石的名字在大陆被重新提起,被列入隐蔽战线英烈名录,故事被改编成纪录片和书籍。新华社的报道称他“以中将之身,为国尽忠”,强调其情报贡献与牺牲意义。 每到记者节或纪念日,都会有媒体重温他的事迹。周至柔的名字则更多出现在军事史年表上,成为制度线的一环。两人的命运在历史中交错,一个成了英雄,一个成了执行者。 有人仍在网络上争论,称周至柔当年若敢为吴石说情,也许能保其性命。这种假设难以成立。那时台当局刚在岛内重建秩序,任何“内奸”案都必须严处。 吴石案被定为“泄密叛乱”,是震慑与示警的政治信号,不可能被轻判。周至柔若越级求情,无异于自毁前程。现实不容幻想,制度的力量远胜个体意志。