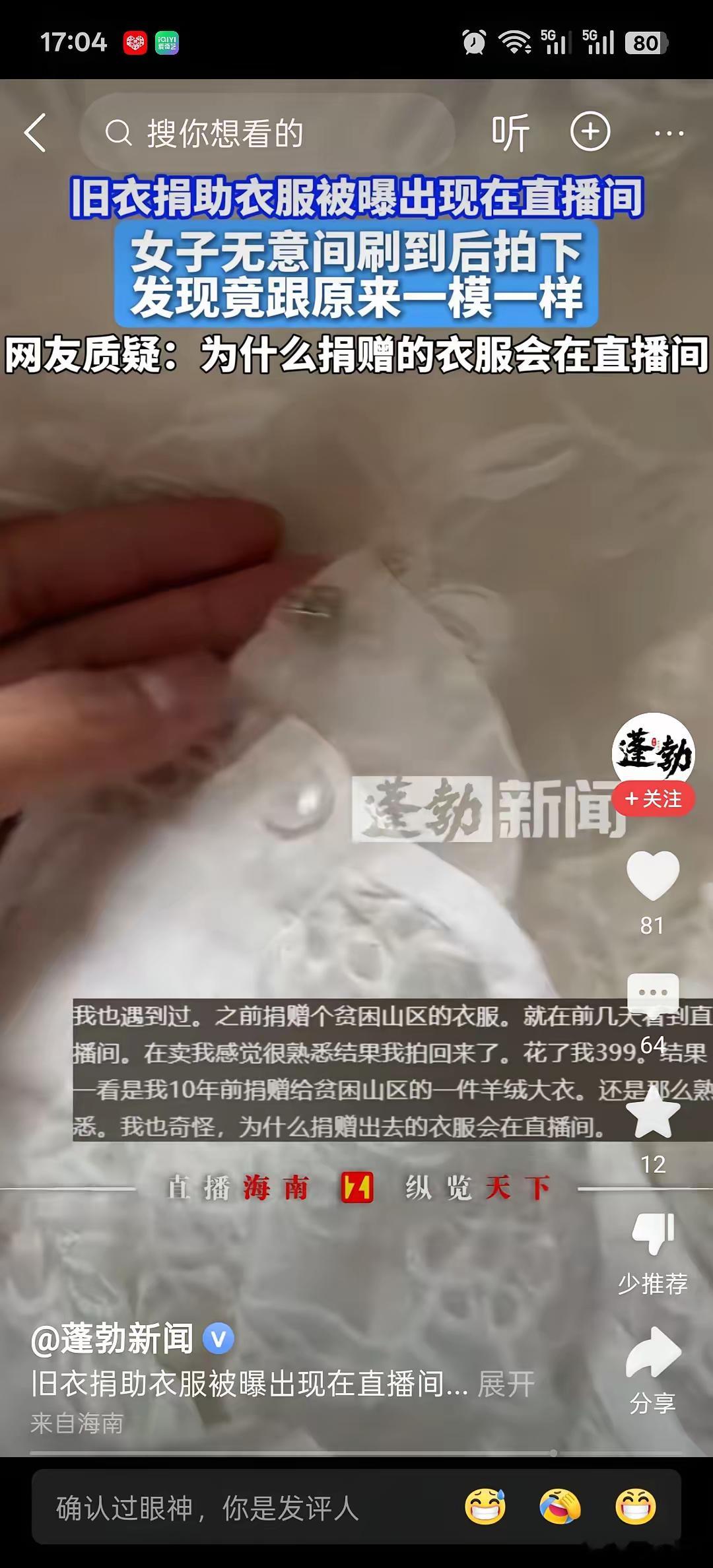

五年级女生借外套被收2元租金:当孩子的世界开始扫码,我们该教温暖还是算账? 10月18日傍晚5点半,某市实验小学门口的接娃人群里,五年级学生家长李先生看着女儿同桌递来的外套,手里捏着刚从钱包里抽出的2元纸币,指尖有点发僵。就在10分钟前,他隔着教室窗户看到,女儿缩着脖子搓手时,同桌小敏从书包里翻出一件粉色备用外套,小声说了句“穿吗?明天带两块就行”——这场发生在放学前的“小交易”,让从事教育行业多年的李先生第一次对“同窗情谊”有了新的困惑。 李先生回家后翻出女儿的作业本,封面还贴着去年班级春游时的合影:三个孩子围着一包饼干,你掰一块我递一口,没人提过谁该多付几分钱。他想起自己1998年读五年级时,后排女生总会在书包里备着3个创可贴,体育委员的蓝色跳绳几乎每天都要分给没带器械的同学用,“那时候谁要是帮了人收钱,会被全班笑‘钻钱眼里’”。可现在,女儿放学路上问他的第一句话是:“爸爸,是不是帮别人忙都要收钱?小敏说她妈妈教的,‘东西借出去不能白给’。” 第二天一早,李先生在家长群里悄悄提起这件事,半小时内收到27条回复。家长王女士说,上周儿子借同学一块橡皮,对方要求还的时候带一颗糖;从事金融行业的张先生则觉得“没什么问题”,他给孩子讲过“成本意识”,备用外套也是家长花钱买的,收2元是“财商启蒙”;还有几位家长和李先生一样纠结:直接找对方家长沟通,怕被怼“市场经济从娃娃抓起,你太敏感”;跟班主任反映,又担心女儿被同学说“爱告状”;最省事的办法是让孩子带2元钱,但一想到下次女儿忘带东西时不敢向同学开口,心里又不是滋味。 这件事被李先生的朋友发到网上后,两天内登上了本地热搜。有网友晒出自己孩子班级的“借物清单”:借中性笔1支收5角,借数学课本抄题收1元,甚至借红领巾戴一次也要收2角;也有网友反驳,现在的孩子物质条件好,很多家长怕孩子“吃亏”,提前教他们“明算账”,比如自己给孩子准备的备用文具,都会叮嘱“借出去可以,但要记得让同学还”。一位教了20年小学的张老师在评论区留言,她发现近5年来,班里“主动帮忙”的孩子越来越少,前几天有同学摔倒,周围十几个孩子先看老师的反应,没人第一时间伸手扶——“不是孩子变冷漠了,是很多家长的教育里,少了‘温暖比算账重要’这一课”。 其实仔细想想,2元钱真的不是关键。就像李先生后来在睡前跟女儿聊的那样:“妈妈给你买备用外套,是怕你冷,也是希望你看到同学冷的时候能递过去,就像春天的风不会向杨柳收金币,夏天的阳光不会向小花要门票。”10月20日早上,女儿出门前把备用外套叠得整整齐齐,还特意放了一包暖宝宝在书包里,说“要是小敏冷,我把暖宝宝也分给她,不要钱”。 放学时,李先生看到两个小女孩手拉手走出校门,女儿的外套搭在小敏肩上,两人嘴里都叼着一块橘子糖——那是小敏主动分给女儿的,没提钱的事。教室窗外的梧桐叶还在哗哗响,或许明天还会有孩子忘带外套、忘带文具,但只要有一个孩子愿意主动递出温暖,这份不用扫码支付的情谊,就会在校园里慢慢传开。 对于家长来说,比纠结“收不收2元钱”更重要的,是在孩子心里种下“善意不标价”的种子。就像那位老教师说的,财商可以慢慢教,但孩子眼里的纯粹和温暖,一旦被“明码标价”,就很难再找回来了。下次孩子问“帮同学忙要不要收钱”时,不妨告诉他们:“你愿意把东西借给同学,已经很棒了;如果还能不跟他要钱,那这份温暖,会比任何钱都珍贵。