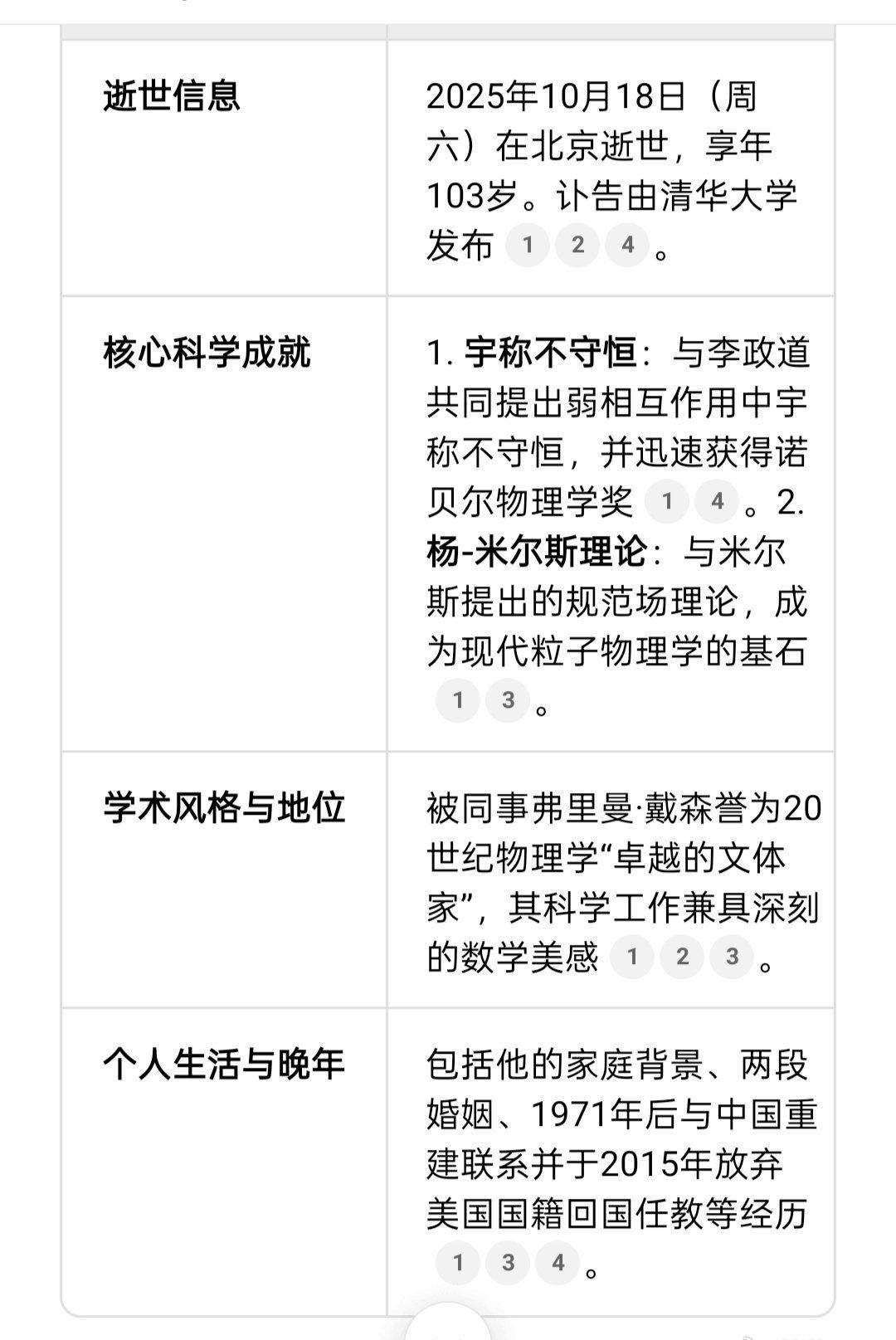

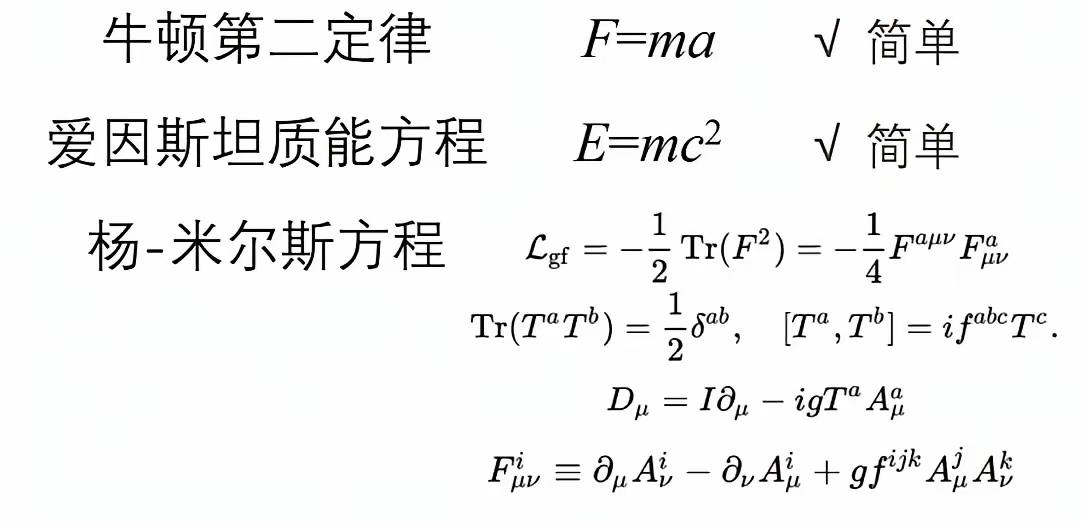

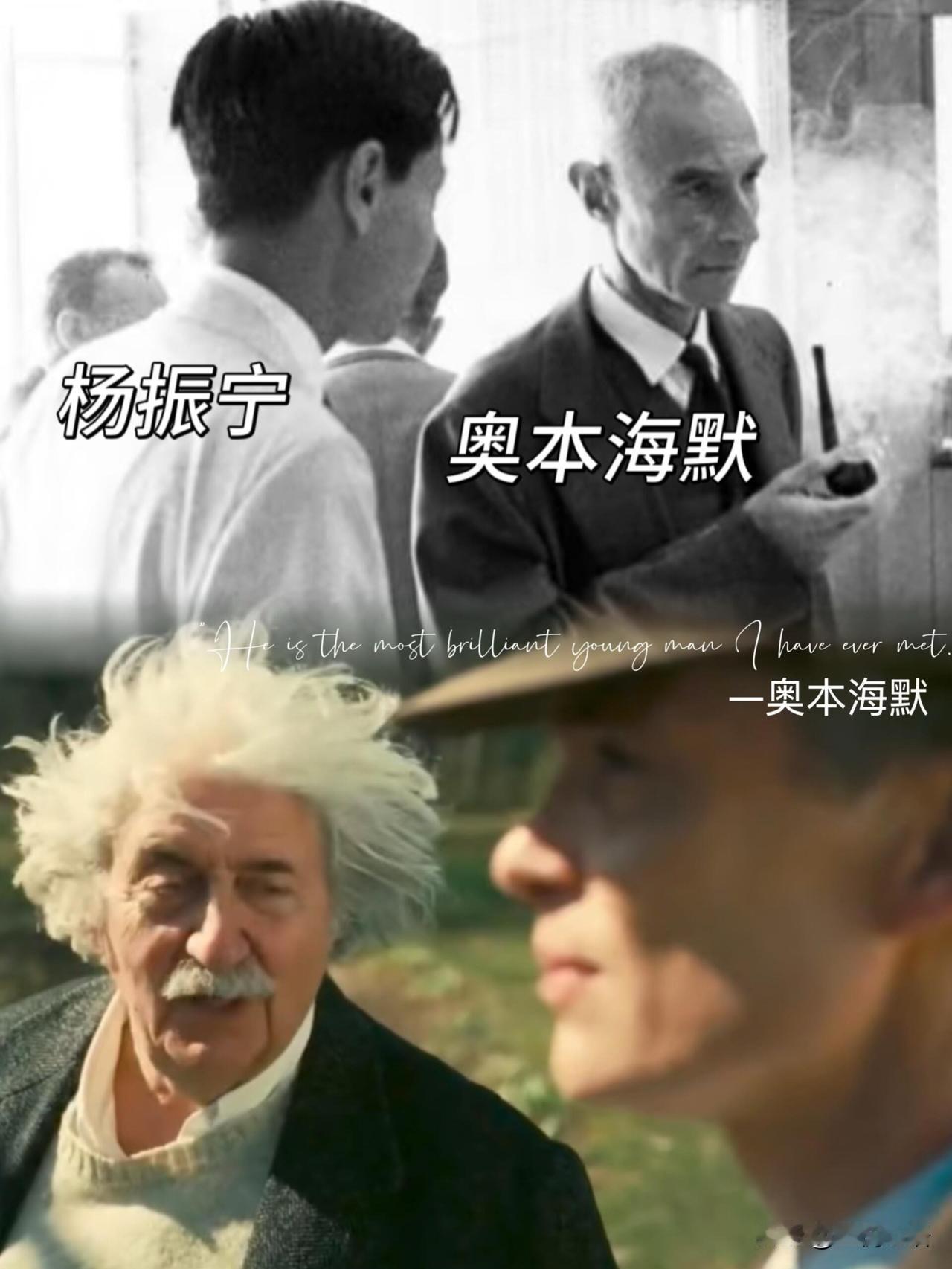

杨振宁先生走了!他曾说,他一生最大的贡献,不是获得诺奖,而是帮中国人克服了不如人的思想! 1957 年的诺贝尔物理学奖颁奖典礼上,35 岁的杨振宁与李政道共同站上领奖台,成为最早获得该奖项的中国人。 他们提出的弱相互作用中宇称不守恒理论,打破了物理学界延续多年的固有认知,为粒子物理研究开辟新方向。 这一成就背后,是他在普林斯顿高等研究院的深耕细作,是与米尔斯共同提出 “杨 - 米尔斯规范场论” 的持续探索。 该理论后来成为粒子物理标准模型的基础,被视作可与麦克斯韦方程、爱因斯坦广义相对论相媲美的基础物理理论。 学术领域的突破只是开端,杨振宁更以行动打破国人的心理桎梏。 1971 年,中美关系尚未正常化,他冲破阻碍回国访问,成为首位重返新中国的华裔科学家。 见到挚友邓稼先时,他得知中国原子弹完全由自力更生研制而成,当场激动涕零。 返美后,他在多所大学演讲,分享中国的发展与科技突破,直接掀起大批华裔学者访华热潮,被称作架设中美学术交流桥梁的第一人。 这种桥梁作用持续发酵。 1972 年再次访华时,他向周恩来总理提议重视基础科学研究,得到高度重视,为国内基础学科的恢复与加强提供关键助力。 1980 年,他在纽约州立大学石溪分校设立 “对华教育交流委员会”,募集资金资助近百名中国学者赴美进修,这些人后来大多成为中国科技发展的中坚力量。 1979 年,他在华盛顿主持欢迎邓小平的宴会,明确呼吁华人华侨为中国统一大业出力,用实际行动凝聚民族力量。 晚年的杨振宁将更多精力投入国内科教事业。 2004 年起,他定居清华园,把高等研究院的发展当作新事业。 八十多岁高龄时,他仍坚持为大一学生讲授 “普通物理” 课程,课间与学生交流答疑的场景成为清华园里的动人风景。 他推动清华大学在冷原子物理、凝聚态物理等基础学科领域的发展,为人才培养倾注心血。 2015 年,他放弃美国国籍,转为中国科学院院士,以更直接的身份参与国家科技建设。 2021 年,杨振宁向清华大学捐赠 2000 余件珍贵藏品,包括图书、手稿、影像资料和艺术品,设立 “杨振宁资料室”,让学术思想与精神风范得以传承。 同年的学术思想研讨会上,他以 “但愿人长久,千里共同途” 为题追忆邓稼先,那句跨越数十年的约定,彰显着科学家的家国情怀。 他自勉的 “宁拙毋巧,宁朴毋华”,更成为无数科研工作者的座右铭。 一生之中,杨振宁收获十余个国家和地区科学院外籍院士头衔,获得美国国家科学奖章、求是终身成就奖等二十余项荣誉。 但他始终强调,诺奖之外的贡献更有价值。 从打破学术垄断到搭建交流桥梁,从培育科技人才到传承科学精神,他用每一步行动证明,中国人在科学领域同样能取得世界顶尖成就,这种信念已融入民族自信的血脉。 杨振宁先生走了,但他播下的自信种子正在生根发芽。 中国基础科学研究持续突破,年轻科研工作者接续奋进,这其中离不开他当年打破桎梏的勇气与坚守。伟大人物的力量,正在转化为民族前行的动力,这份由他点燃的自信之光,终将照亮更多追梦之路。