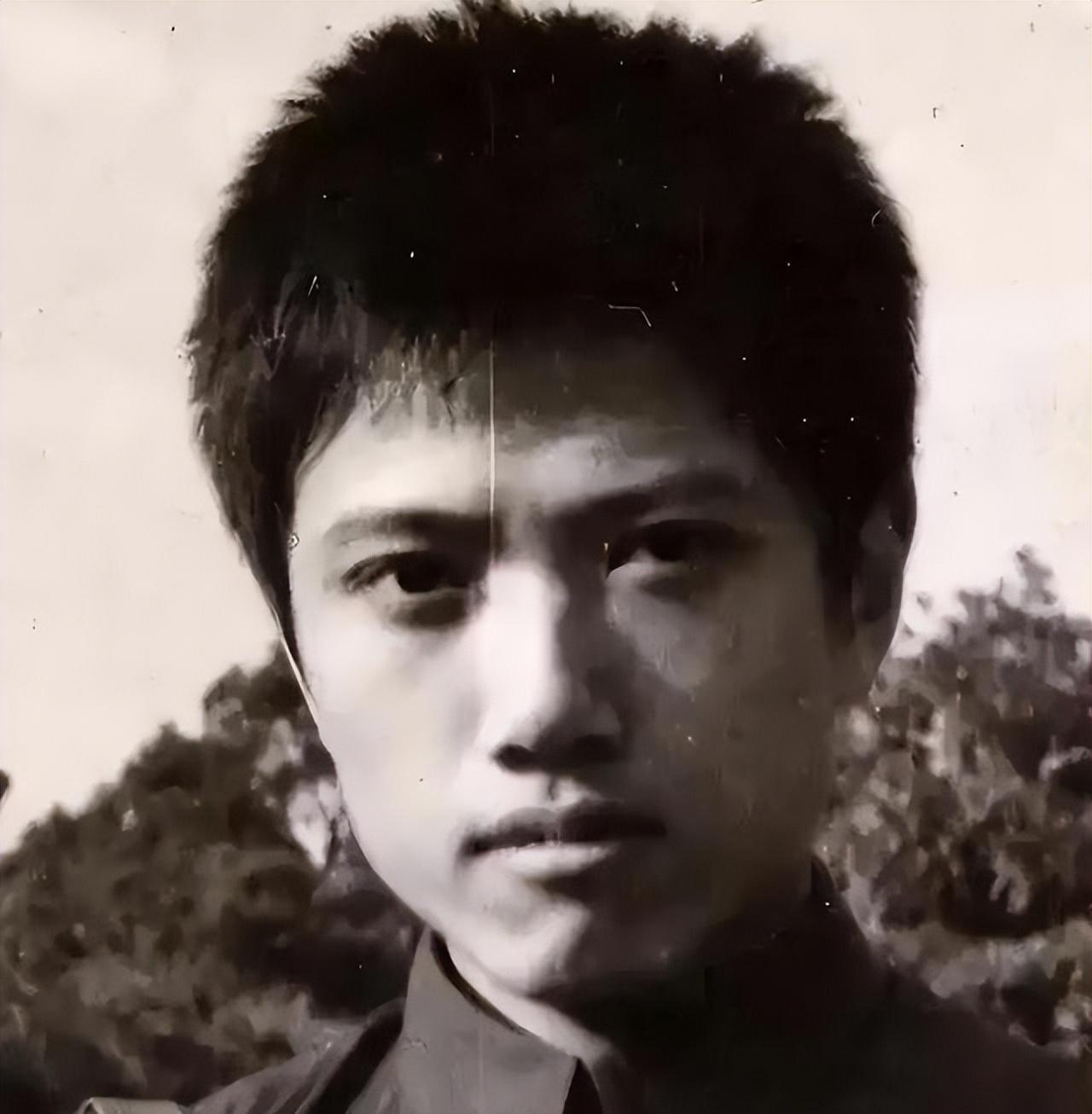

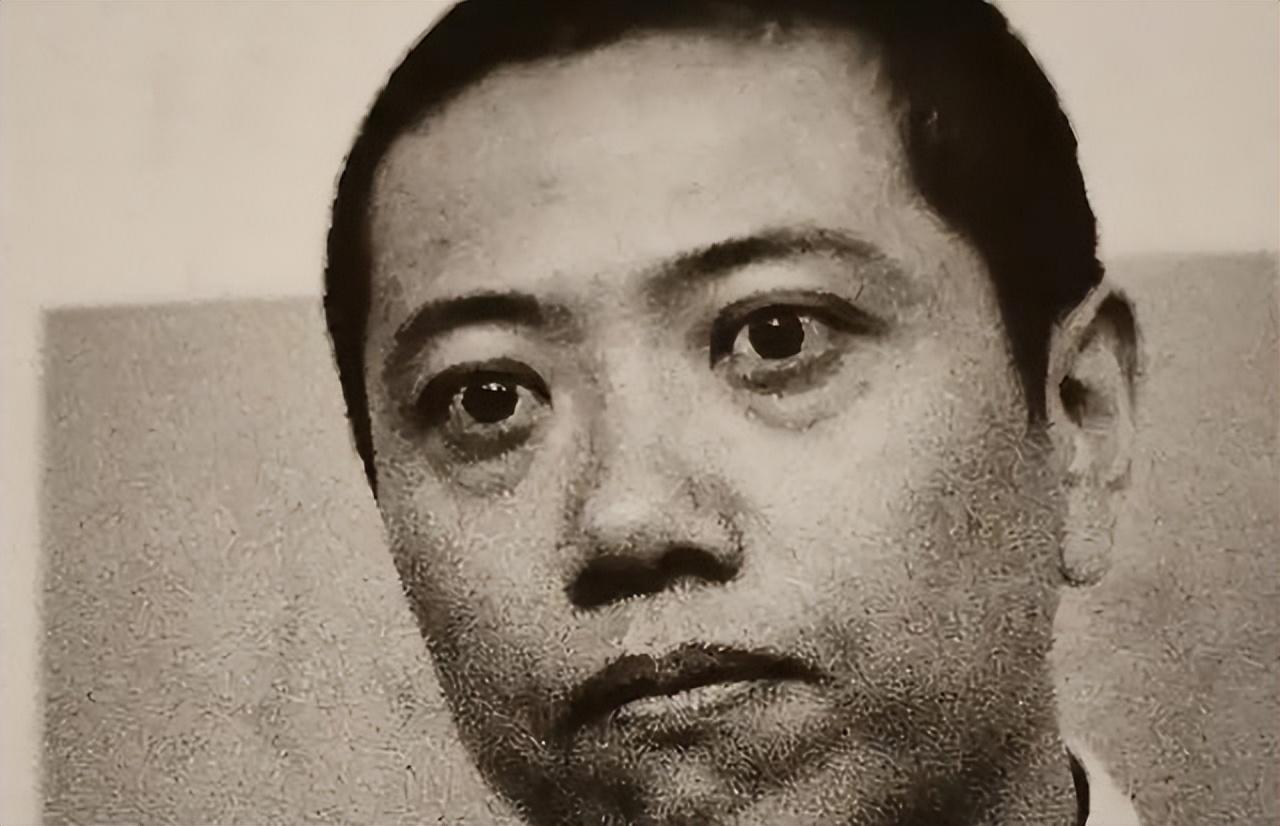

陈丹青:中国人的美国梦开始破碎,失望的是那些过去到美国的人 谁也没想到,曾经一票难求的“美国梦”,如今也开始打折了。 曾在美国待了十八年的画家陈丹青,一句话让不少移民心里一紧,“中国人的美国梦开始破碎,最失望的是那些早年去了美国的人。” 这话不是空穴来风,而是扎扎实实的现实反映,曾经向往的“天堂”,如今却成了不少人心中的“围城”,想进去的越来越少,想出来的却越来越多。 上世纪八九十年代,一大批中国人踏上赴美的旅程,带着对自由、机会、成功的无限憧憬,那时候,“出国”两个字几乎等于“成功”,家里有亲戚在美国,那是可以在村里吹一辈子的事。 可现实没那么浪漫,陈丹青自己就说,他在美国的十八年,看到了太多移民的幻灭,他们以为自己能在美国扎根,结果发现自己始终是“外来人”。 语言障碍、文化隔阂、工作不稳、社会认同感缺失,还有越来越明显的种族歧视,让很多人忽然意识到,美国并不是为他们量身定做的天堂。 前几年,亚裔老人频频在美国街头被袭击的新闻,成了不少华人心头的痛,尤其是疫情之后,排华情绪卷土重来,仿佛历史又一次按下了倒带键,有人说,在美国生活久了,最深的体会就是一句话:“你永远不是美国人。” 美国的问题不是现在才有,只是以前人们不愿意面对,税高、医保贵、生活节奏快,想在美国活得体面,远没那么简单,早期移民忍得住,是因为那时候中国还穷,觉得再苦也比国内强。 可时代变了,中国这二十年发展太快,不但经济上来了,社会环境、教育资源、就业机会也越来越多。 想要稳定的工作、可控的生活节奏、不用担心身份问题,在国内反而更容易实现,尤其是对于已经成家立业的人来说,“回国”不再是认输,而是一种理性选择。 这几年,“海归潮”明显回暖,清华、北大、复旦等高校的招聘会上,拿着哈佛、麻省理工文凭的博士越来越多。 中国的科研机构、科技企业、甚至地方政府,都在千方百计吸引海外人才回国发展,不少人发现,国内才是真正能让他们“施展拳脚”的地方。 有人会问,那是不是美国已经不行了?其实也不尽然。美国依然是全球最强大的国家之一,科技、教育、金融等领域仍然领先,但问题在于,它已经不再是“唯一的选择”了。 以前是“全世界的人都想去美国”,现在是“去不去美国,得想清楚”,陈丹青说得很直白,那些早年去了美国的人之所以失望,是因为他们看到了中国这几年发生的变化,而自己却没能跟上节奏。 尤其是那些在美国“熬”了十几二十年的人,很多人发现自己不上不下,回国难,留在美国也不舒坦。 不少人一边给孩子报中文补习班,一边打算退休后回国养老。这种“身在美国,心在中国”的状态,说白了就是尴尬。 现在去美国的人越来越少,这是个肉眼可见的趋势,近年来赴美的中国移民人数已经连续下滑,尤其是年轻人更偏向留在国内或者去欧洲、东南亚发展。 为什么?很简单,美国的吸引力没以前那么强了,房价高、社会治安差、移民政策收紧,留学费用也水涨船高。 再加上特朗普重新上台,对非法移民和非白人群体的打压越来越明显,想去美国的人,自己都得掂量掂量。 反观中国,从制造业到人工智能,从新能源到高端制造,机会越来越多。哪怕是创业,也比在美国省心得多,更别说,父母在身边,子女教育也更容易操心,生活节奏可以掌控,不用为身份发愁。 陈丹青并不是在批评美国,他只是把自己和身边人的真实经历讲了出来。他说,美国没有错,是我们当年太理想化了。 我们以为美国是一片净土,却忘了每个国家都有自己的问题。只是以前我们看不到,现在看清了。 这不是对“美国梦”的否定,而是对“盲目崇美”的清醒。过去我们太过仰视美国,现在我们开始用平视的眼光去看它,这本身就是一种成熟。 美国梦没有彻底破碎,只是它不再适用于所有人,对年轻一代而言,他们更希望的是“实现自己的人生价值”,而不是“挤进别人的体系”。 他们更愿意在自己熟悉的土地上奋斗,而不是去一个文化陌生、制度复杂的国家重新开始。 陈丹青这一句话,刺痛了不少人的神经,可细想想,刺痛的背后,其实是一种认知的转变。美国梦碎了,但中国梦正在发芽。 那些曾经远走美国的人,正在用他们的经历告诉我们,世界很大,但走得越远,才越明白家在哪里。 最终,破碎的不是梦想,而是对幻想的执念,从美国回望中国,才发现,有些梦,原来就在脚下。