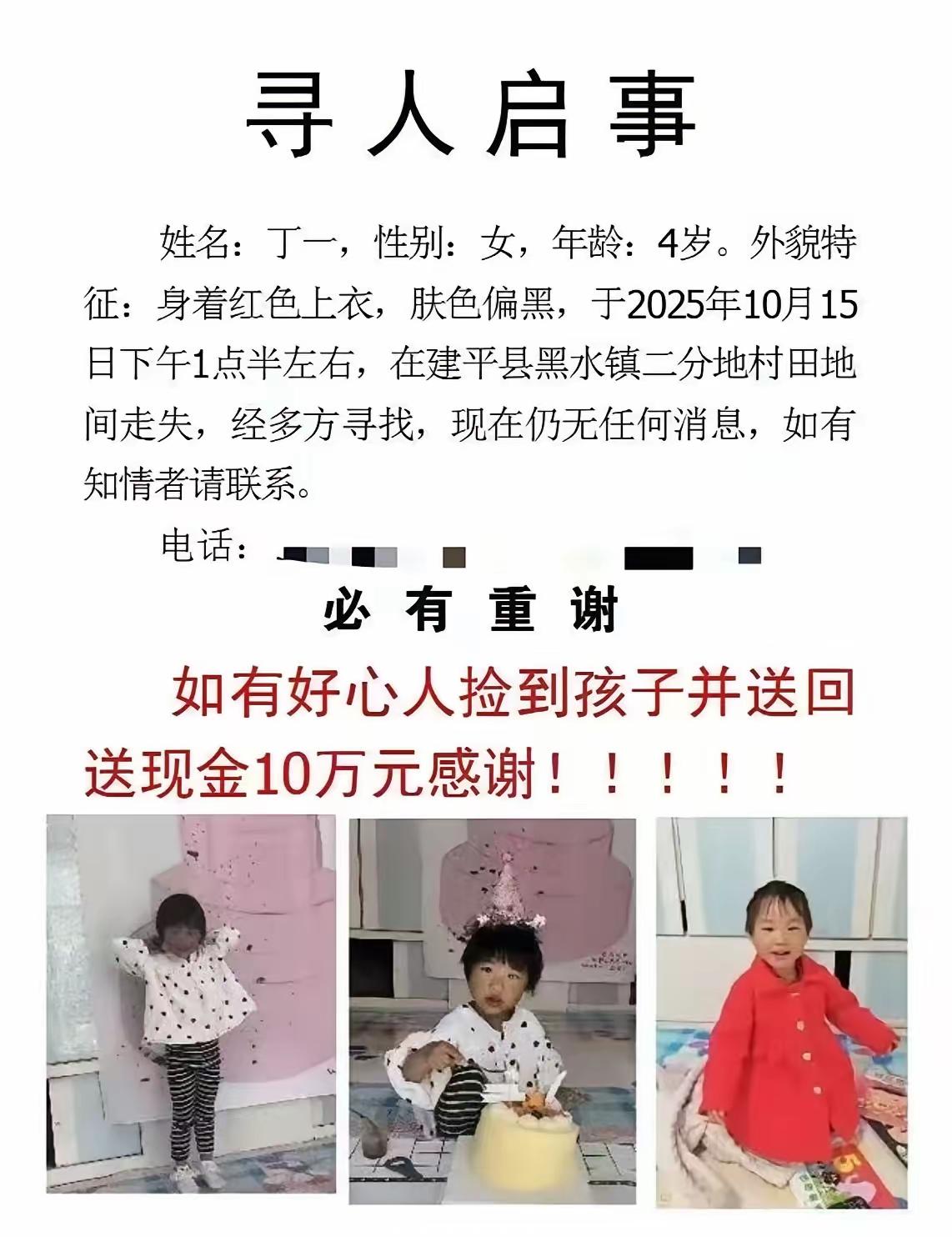

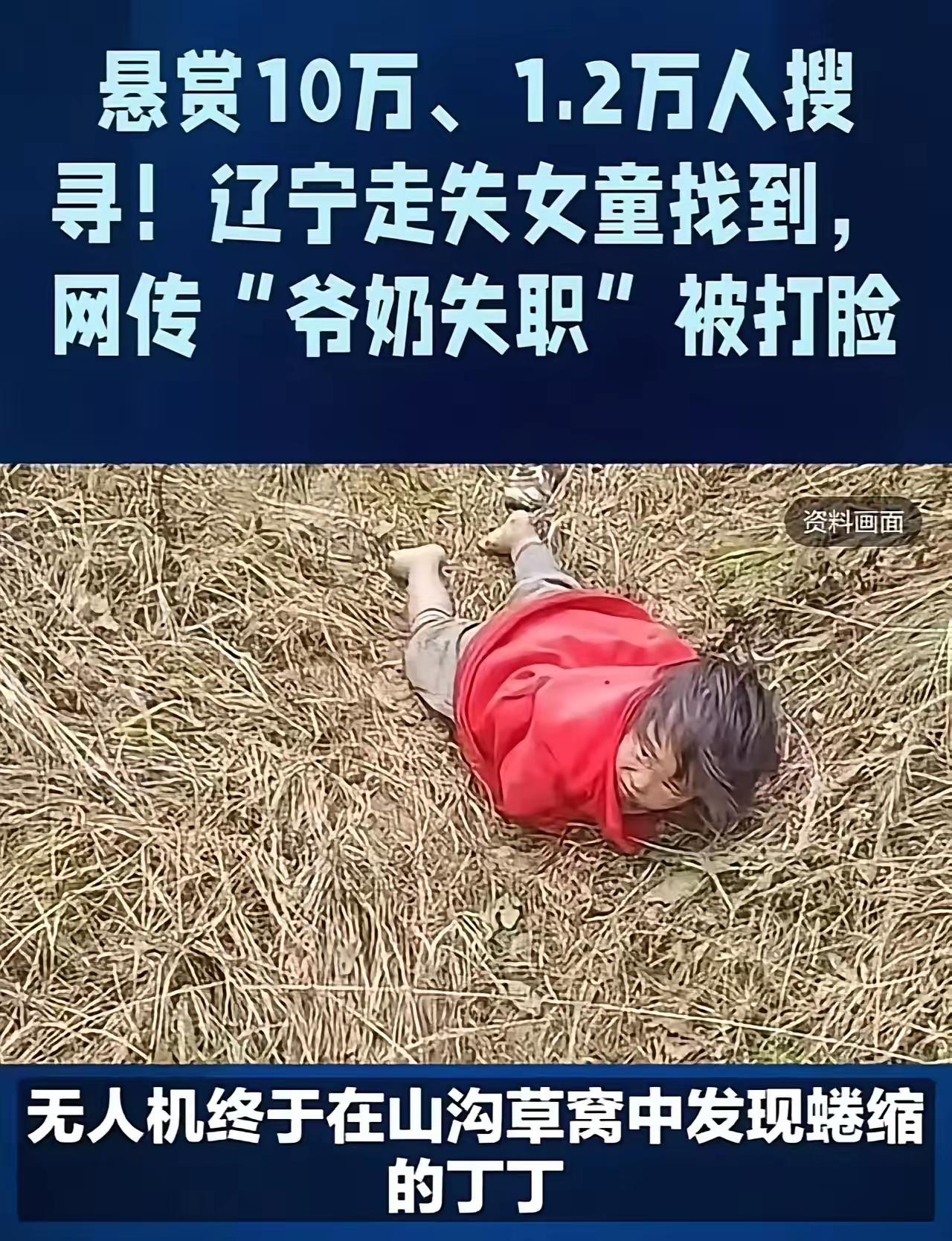

辽宁失联的四岁小女孩终于被找到了,那一刻,无数人的心悬着的弦终于放松了一点。然而,随之而来的,却是一场关于“感谢费”的激烈讨论。这笔10万块钱的“奖励金”,到底该不该给?这个问题,看似简单,却牵扯出无数人对“感恩”、“责任”、“道德”的深层思考。 首先,我们不得不为这个小女孩的坚韧和生命力点赞。在荒郊野外,经历了低温、雨淋、饥饿和恐惧,一个年仅四岁的孩子居然还能坚持下来,活了下来。这样的生命奇迹,令人震撼,也让人反思:在这个世界上,善良和希望的力量,远比我们想象的要强大得多。 然而,事情并没有结束。孩子的父母在第一时间承诺,只要找到孩子,就会给出10万元的感谢费。这一举动,瞬间点燃了公众的讨论:这笔钱到底该不该给?有人说,感谢费体现了人性的善良,是对孩子父母的肯定和鼓励;有人则觉得,这样的奖励反而让“感恩”变成了交易,失去了应有的纯粹和尊重。 从人性的角度来看,感谢本应是一种发自内心的情感,是对帮助者的真心感激。而把“感谢”与金钱挂钩,是否会让这种情感变得廉价?更重要的是,孩子的父母是否真的需要这笔钱?他们在经历了如此巨大的精神折磨后,是否还会因为这笔钱而感到压力?还是说,这只是一种社会习惯下的“责任感”? 另一方面,公众的情绪也在激烈碰撞。有的人觉得,感谢费是对孩子父母的奖励,也是对他们坚持寻找的认可。毕竟,孩子在荒野中存活下来,是一种奇迹,也是所有人的希望和信念的体现。给予感谢费,或许也是一种鼓励,让更多人在面对类似困境时,愿意伸出援手。 但也有人担心,这样的奖励会带来不良的示范效应。未来,如果有人在类似事件中,试图“炒作”或者“索要”感谢费,社会的善意是否会被稀释?我们是否在无意中,把“感恩”变成了“索取”?这是值得深思的问题。 更深层次的,是我们对“责任”和“善意”的理解。孩子的父母在危难时刻,展现了他们的坚韧和希望,这本身就是一种无声的感恩。而我们,作为社会的一份子,应该给予他们更多的理解和支持,而不是简单的金钱交易。 最终,这个事件也提醒我们:在这个复杂的社会里,善良和责任需要用更理性、更温暖的方式去表达。感谢费的争议,折射出的是我们每个人内心对“善”的追求和担忧。或许,最好的答案是:用行动去表达感恩,用理解去包容彼此,而不是用金钱去衡量一切。 这场“感谢费”的风波,或许只是一个缩影,映照出我们这个时代对“善”和“责任”的深刻思考。愿这个小女孩的奇迹,能带给我们更多关于生命、希望与爱的启示。让我们相信,在这个世界上,善良永远不会过时,只要我们愿意用心去守护。辽宁四岁女孩