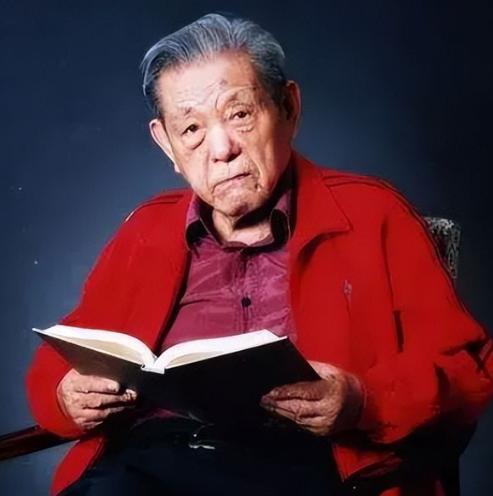

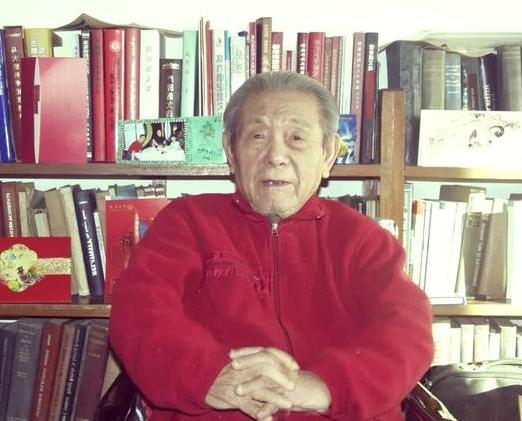

他被称为新中国理论物理第一人,有人问他为什么要回国, 他曾说:回国不需要理由,不回国才需要理由! 在中国科技的星空中,彭桓武是个特殊的存在,他是学部委员,是理论物理所的首任所长,更是那枚沉甸甸的“两弹一星”功勋奖章的“主人”。 然而钱三强却说,他默默做了太多惊天动地的大事,却很少有人知道,他究竟是谁? 周光召给出了一个“石破天惊”的评价:新中国理论物理发展无可争议的第一人,这便引出了一个更有趣的问题:这位“第一人”,是如何将自己的一生,活成了一场向集体的“隐身”? 他是一位“点火者”,用个人的智慧划破时代的黑暗,1947年他在英国的事业如日中天,由他参与创立的“HHP”理论,被公认为介子研究的权威。 他的导师诺贝尔奖得主玻恩,曾惊叹他“尤其聪明能干”,甚至说这个中国学生,懂得比自己还多、还快,可他却选择在此时回国,这是为什么? 他的回答干脆利落:回国是理所应当的,不需要任何理由,在清华大学、中央研究院等多份优渥的聘书中,他偏偏选了条件最艰苦的云南大学。 这种抉择本身,就是一团不容置疑的“火焰”,1961年苏联专家撤走,核武器研究陷入困境,又是他站出来顶住压力,坚持原子弹研发必须是“知其然。 而且知其所以然”的科学探索,绝不能沦为简单的工程模仿,这个理念为整个项目注入了灵魂,他凭借非凡的理论功底,亲自简化复杂的方程组,完成了关键的粗估计算,点燃了自主研发的智慧之火。 但个人的火花不足以燎原,彭桓武迅速将角色切换为“奠基人”,致力于建造一座,能自我生长的科学大厦,他深知一切的基础是人。 他在云大、清华、北大、中科大开设当时国内空白的前沿课程,总是告诉学生:搞研究要眼界开阔,看到每一条可能走的路,并坚持走到底。 周光召、黄祖洽,这些日后撑起中国核事业的栋梁,都曾是他的学生,他更懂得搭建创新的“软件”环境,1978年他受命组建理论物理所,一反常规提出不设研究室,鼓励大家自由组合讨论。 这种开放民主的氛围,成了研究所的精神精髓,这种风格早在他领导“两弹”研究时就已形成,在那里无论资历,人人都能畅所欲言。 在氢弹攻关的关键时刻,他没有大权独揽,而是创造性地安排周光召、于敏、黄祖洽兵分三路带队探索,这哪是分配任务,这分明是在培养未来的“将帅”,为整个事业奠基。 彭桓武最独特,也最令人震撼的身份,是一位“引退者”,他似乎将“主动退场”,当作自己最重要的工作。 理论物理所所长的任期,他提议两年一届,废除终身制,自己任满便洒脱卸任,他说这样才有利于年轻人成长,让学术领导保持朝气。 他牵头成立统计物理小组,两年后工作有了基础,他悄然让出组长位置,担任“理论物理专款”首届组长,任满一届立刻交棒。 他的学生黄祖洽总结得最到位:开辟一个新方向,带出一批学生,等工作走上正轨,他总是悄悄退开,把舞台交给年轻人。 1984年他参与的项目,荣获国家自然科学一等奖,他却拒绝保留那枚唯一的金质奖章,他坚持将奖章交回研究所,归于所有为这项事业奋斗过的人。 这对应了他亲手写下的信念:集体、集体、集集体,日新、日新、日日新,他的伟大不只在于完成了从0到1的开创,更在于构建了一套从1到N的机制。 他这位“第一人”倾尽一生,就是为了让科学事业最终属于“每一个人”,这位甘愿退居幕后的长者,内心那团火从未熄灭。 他终身热爱物理,工作不曾间断,80多岁时为了兑现对导师周培源的承诺,他笔耕不辍,撰写广义相对论论文,笑称这是在“还债”。 90岁高龄他依然站上讲台,做着最前沿的学术报告,这位总是向后一步的“引退者”,用最纯粹的炽爱,既点亮了自己的学术人生,也照彻了中国几代科学家的前行之路。