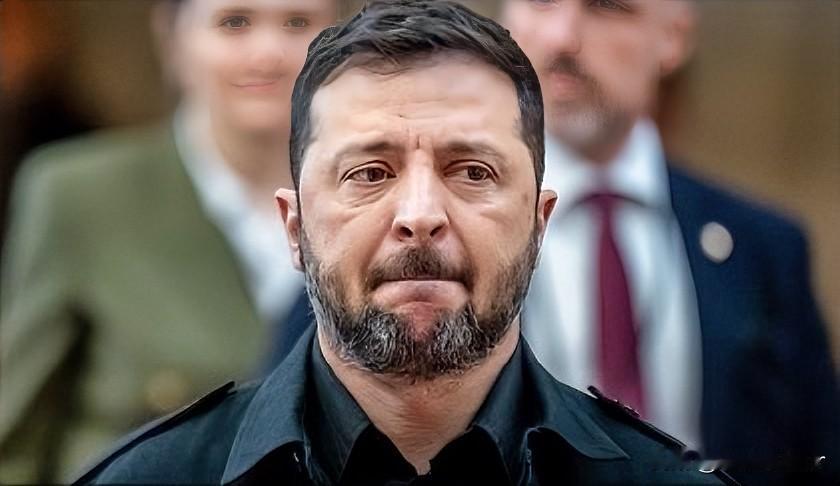

乌克兰已经不再欢呼“把俄罗斯打成能源进口国”了,因为泽连斯基证实,乌克兰面临严峻的冬季能源问题,为了确保能源供应,基辅可能需要考虑进口电力。 泽连斯基态度转变背后,是能源现实对曾经乐观预期的沉重打击。冲突初期,乌克兰方面曾因多次用无人机袭击俄罗斯边境炼油厂、导致对方短暂出台汽油出口禁令而备受鼓舞。 当时的舆论场上,不乏“用精准打击切断俄能源命脉”“让能源出口大国沦为进口国”的激昂声音。这种情绪并非毫无依据,俄罗斯能源出口贡献了全国约40%的财政收入,石油日均出口量曾稳定在200万桶以上,打击能源设施确实击中了其经济要害。 但乌克兰很快发现,自身的能源处境远比想象中脆弱。冲突爆发前,该国电力结构就存在明显短板,核电占比高达55%,火电占比30%,两大核心电源分别依赖扎波罗热核电站的稳定运行和顿巴斯地区的煤炭供应。 冲突持续至今,这些能源支柱已遭到严重冲击。国际能源署的报告显示,仅今年3月7日的一轮空袭,就导致乌克兰全国超2/3的发电能力陷入瘫痪。 冬季的到来让能源缺口问题彻底暴露,供暖需求的激增使电力消耗达到全年峰值,而受损的能源设施始终难以恢复到战前水平。 基辅街头曾频繁出现“能源设施遭袭—全面停电—紧急抢修—再次遭袭”的恶性循环,维修人员刚修复的输电线路,往往在几轮空袭后又变回断壁残垣。 居民生活首当其冲,供暖季的医院和学校因电力短缺陷入瘫痪,普通家庭被迫在黑市高价抢购柴油发电机,电价已飙涨至冲突前的5倍。 能源短缺的影响早已超越民生领域,直抵战场核心。泽连斯基曾坦言:“没有电力,无人机和炮弹都是废铁。”乌克兰军工企业因供电不稳,炮弹生产效率大幅下降,部分生产线甚至被迫阶段性停工。 这种困境让曾经的能源博弈自信逐渐消散,毕竟当自身连基本电力供应都难以保障时,讨论“打垮对方能源体系”已显得不切实际。 俄罗斯方面的能源韧性也超出了预期,尽管边境炼油厂遭袭事件频发,卢布汇率也因能源出口波动出现震荡,但作为全球能源生产大国,其国内能源供给并未出现根本性短缺。 莫斯科的加油站虽曾排起长队,但并未出现全面断供,普通家庭生活虽受影响,却远未达到崩溃边缘,这种反差让乌克兰此前的乐观言论失去了支撑。 更现实的压力来自冬季的残酷考验,乌克兰能源部门测算,即便全力修复受损设施,冬季电力供应缺口仍可能达到30%以上,单纯依靠内部挖潜已无法填补,进口电力成为为数不多的选择。 有消息显示,基辅正与波兰、罗马尼亚等邻国沟通电力进口事宜,但这一过程面临诸多阻碍。邻国自身需优先保障本国冬季用电,可输出的电力额度有限,且跨境输电线路的容量和稳定性也有待检验。 此前俄乌双方达成的“30天内互不攻击能源基础设施”约定,曾给市场带来短暂希望,但这一约定并未得到长期延续,能源设施反复成为攻击目标,让乌克兰的抢修工作陷入被动。 西方援助的能源设备虽陆续到位,但在持续的冲突环境中,设备安装和维护都面临巨大挑战,难以形成立竿见影的补给效果。 这场能源博弈的演变,清晰展现了现代战争中能源安全的双重脆弱性。俄罗斯虽未沦为能源进口国,但其能源国际贸易已遭受重创,财政收入的波动影响着后续的冲突续航能力。 乌克兰则陷入更直接的能源短缺困境,从曾经的“主动出击”转向“被动求存”。 国际社会对这场能源危机的担忧正在加剧。 俄乌冲突引发的粮食—能源复合危机已开始显现,乌克兰黑海港口封锁导致全球小麦价格飙升,而粮食运输又高度依赖能源,形成“能源断供—粮食短缺—社会不安”的螺旋传导。扎波罗热核电站的持续争夺更是牵动着全球神经,核安全红线因能源博弈持续“报警”。 泽连斯基提及的电力进口计划,本质上是对能源现实的妥协。曾经“把俄罗斯打成能源进口国”的欢呼,终究没能抵过冬季缺电的寒意。 对乌克兰而言,如何在保障民生用电与支撑战场需求之间找到平衡,如何通过国际合作填补能源缺口,已成为比舆论造势更紧迫的课题。 这场能源博弈的教训深刻而清晰。能源作为现代文明的“生命线”,从来都不是单纯的博弈工具。任何试图通过摧毁能源设施获取优势的行为,最终都可能反噬自身。 乌克兰态度的转变,正是对这一现实最直接的回应。在即将到来的寒冬里,能源供应的稳定性,或许比战场上的局部胜利更能决定民心向背。