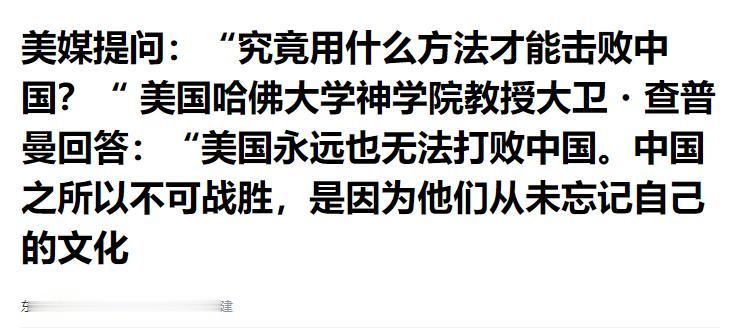

美媒提问:“究竟用什么方法才能击败中国?”美国哈佛大学神学院教授大卫・查普曼回答:“美国永远也无法打败中国。中国之所以不可战胜,是因为他们从未忘记自己的文化。中国人有一种独特的民族特性,这种特性可能连他们自己都未曾察觉,正是这一特性让他们坚韧不拔,始终屹立不倒!” 这种刻入骨髓的文化基因,从来不是什么玄乎的玄学,而是实实在在藏在思维方式与行事逻辑里的生存智慧,连很多中国人自己平时都未必细琢磨,却在遇事时自然流露。 就像围棋里从不急着“擒王”的路数,中国人做事向来爱算大账、看长远,国际象棋式的速胜思维在这儿行不通,毕竟从大禹治水花十三年定九州,到李冰父子修都江堰福泽千年,老祖宗早就把“谋全局”的基因传下来了。 放到今天,“一带一路”就是这盘大棋的生动落子:不是搞短期掠夺式合作,而是扎扎实实地铺通道、建基地,2024年跨里海国际运输走廊建成后,西安到德国曼海姆的货运时间缩至29天,中欧班列前8个月就开行了13056列,发送货物近140万标箱;中老铁路更有意思,2024年光跨境货运就达478万吨,还搞出“中老铁路+中欧班列”的新模式,把东南亚到欧洲的运输时间砍到15天。 这些不是一两年的政绩工程,就像希腊比雷埃夫斯港被中国接手后,直接给当地创造了4300个直接岗位,带动希腊GDP提升1.56个百分点,这种“布长远”的操作,恰是围棋智慧的当代演绎。 不只是国际合作,在关乎国家未来的科技创新领域更是体现得淋漓尽致,西方总好奇中国怎么突然在多领域冒头,却没看见那些藏在深山里、海底的大工程都在熬时间,江门中微子实验花了十余年才完成2万吨液体闪烁体灌注,阿里原初引力波探测站建了八年才实现首光观测。 2020到2024年,全社会研发投入涨了48%,基础研究经费翻了近一倍,这种不追短期热点、死磕核心领域的劲头,哪是急功近利的浮躁心态能比的?现在中国高被引科学家占世界五分之一,全球创新集群数连续三年第一,这份成绩单,正是不贪一时之利的最好回报。 但长远布局从来不是顺风顺水的坦途,支撑中国人啃下硬骨头的,是刻在血脉里的坚韧,这种劲儿不是喊口号喊出来的,是实打实的行动堆出来的,就说脱贫攻坚,2024年全国脱贫县农村居民人均可支配收入涨到17522元,比2021年增长24.7%,还连续4年快于全国农村居民收入增速。 这背后是“四个不摘”的长效机制在兜底,5年过渡期里帮534万名监测对象稳定消除返贫风险,四川悬崖村靠旅游和产业让村民人均收入近2万元,宁夏原州区的冷凉蔬菜卖到了东南亚,全产业链产值达30亿元,这不就是“愚公移山”里那种认死理的执着?疫情防控时的举国同心更不用多说,从医护人员逆行到基层社区值守,那种拧成一股绳的凝聚力,正是“天行健,君子以自强不息”的鲜活注脚。 其实,西方看不懂的正是这点,中国人的文化基因里,“谋全局”和“能坚韧”是拧在一起的,建港珠澳大桥时,面对国外技术封锁,硬生生花八年突破多项难题;搞芯片研发,明知短期难见效,还是砸下真金白银培养人才、攻坚技术,他们习惯了赢者通吃,却不懂中国人积跬步至千里的逻辑——不是不想快,是知道快了不稳,不如一步一个脚印铺好路。 说到底,查普曼的判断精准又实在,打败一个不惦记着打败谁,只想着怎么走好自己的路的民族,本身就是个伪命题,中国的不可战胜,从不是因为有什么秘密武器,而是文化里那种既要立足当下,更要着眼千秋的清醒,那种越挫越勇、抱团前行的韧劲。 这种力量藏在中欧班列的轰鸣里,藏在实验室的仪器上,藏在乡村的水泥路上,更藏在每个普通人的日常里,西方要是还抱着“击败”的执念不放,恐怕只会一直陷入自我消耗,毕竟跟一个专注下自己棋局的对手较劲,输的从来都是自己的心态。