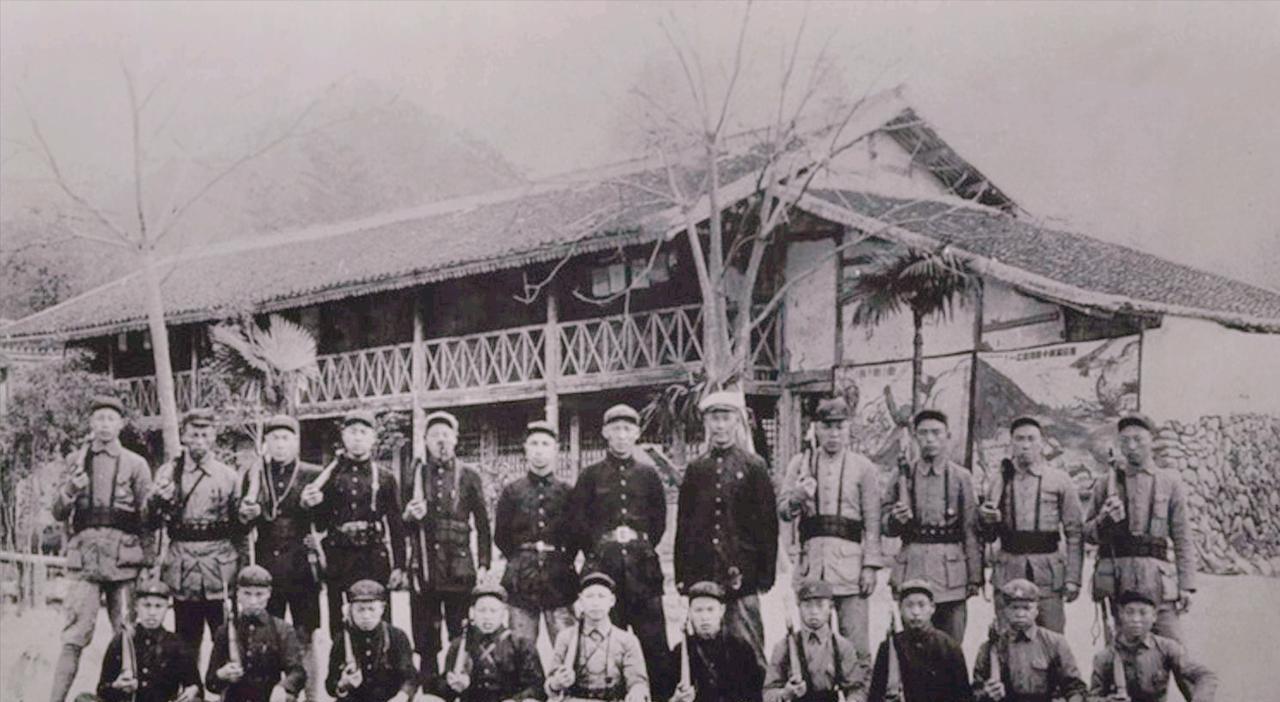

[微风]1931年,师长萧克在看到一位俘虏后大惊失色,急忙对看守说“他已经被俘虏了,可以不用再捆他了。”俘虏投来了感激的眼神,却没有说话,萧克一回去就随便从自己的钱袋中拿出了一块大洋,叹了口气说“如今,我能为他做的也就仅此而已。” 这位俘虏,正是萧克当年的军事启蒙恩师刘嘉树。 两人的交集始于宪兵教练所时期,那时刘嘉树担任大队长是萧克军事生涯的引路人,刘嘉树书桌上摆放的黄埔军校教程,萧克看到后十分着迷,刘嘉树就把这些书送给他,为他今后的军事生涯打下了坚实的基础。 这份师生情谊不止于知识传授上,萧克毕业后要去湖南打仗,刘嘉树二话不说,就给他弄了张免费的火车票,这份关照是真真切切的。 然而命运开了个天大的玩笑,谁能想到,这位恩师亲手传授的军事知识,竟成了萧克在战场上战胜自己的武器。 1931年,中央红军第三次反围剿大获全胜,此时,已是红五师师长的萧克去兴国开会,路过一处俘虏关押地,出于好奇翻了翻名单,一个熟悉的名字让他大惊失色:刘嘉树,他的恩师此刻正被绳索捆绑着,眼神刻意向下看,表情极不自然。 看守的战士见首长对一个俘虏如此关注,还有点不解,萧克当即命令给他松绑,理由很简单,也很有力:“他已经被俘虏了。”这是原则,也是人道。 松绑后,刘嘉树揉着麻木的双手,投来一个感激的眼神,但一句话也没说。 这之后,萧克从自己的钱袋里摸出一块大洋,托人转交给老师,他对转交人解释,红军纪律严明,自己能做的,也就只有这么多了。 这块大洋,是他在纪律允许范围内,能表达个人情谊的最大程度,后来,左权和萧克都劝过刘嘉树留下当教官,但他归家心切,最终还是拒绝了。 红军的政策是优待俘虏,来去自由,于是,刘嘉树和52师那些不愿留下的士兵一同被释放了,当他在1932年活着回到国民党那边时,所有人都惊掉了下巴,没想到他能从红军那里安全返回。 命运的安排让两人在多年后再次在战场相遇,1949年,解放战争的战火蔓延到湖南,此时萧克已是第四野战军参谋长,而刘嘉树则担任国民党兵团司令。 两人在战场再次交锋,结果毫无悬念,刘嘉树再次被俘,算上1927年南昌起义时的那次被俘,这已是刘嘉树第三次成为俘虏,还因此得了个“福将”的外号,但个人的所谓“运气”,终究抵挡不住历史发展的大趋势。 解放后,两人都在北京城里,一个在高墙之内接受改造,一个在高墙之外身居要职,有关单位告诉萧克,有个国民党战犯在打听他,萧克一猜就知道是刘嘉树,但他没有去探望,也没有再过问,他后来说,当时的情况不一样了,不便介入。 在战场上,萧克和刘嘉树是立场对立的敌手,这是无法改变的事实,但在萧克心中,他始终认可刘嘉树是自己军事生涯的启蒙恩师。 信息来源:军人学者萧克:唯一获茅盾文学奖荣誉奖的开国上将开国上将萧克