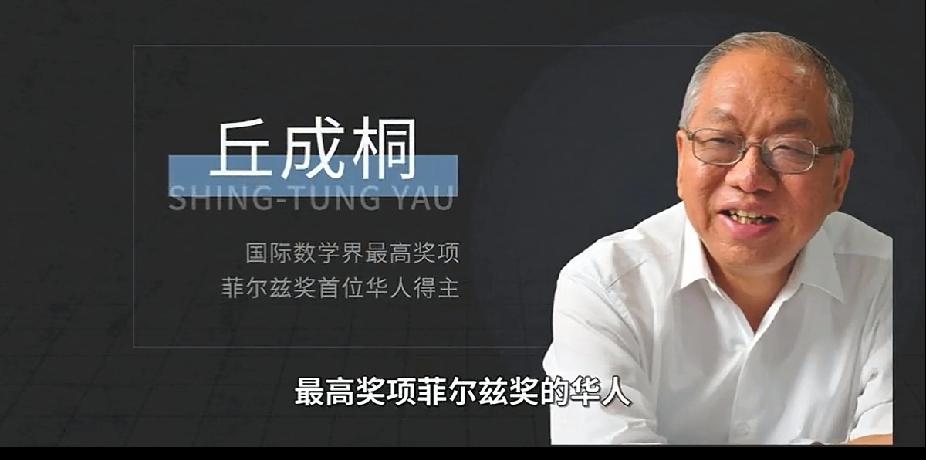

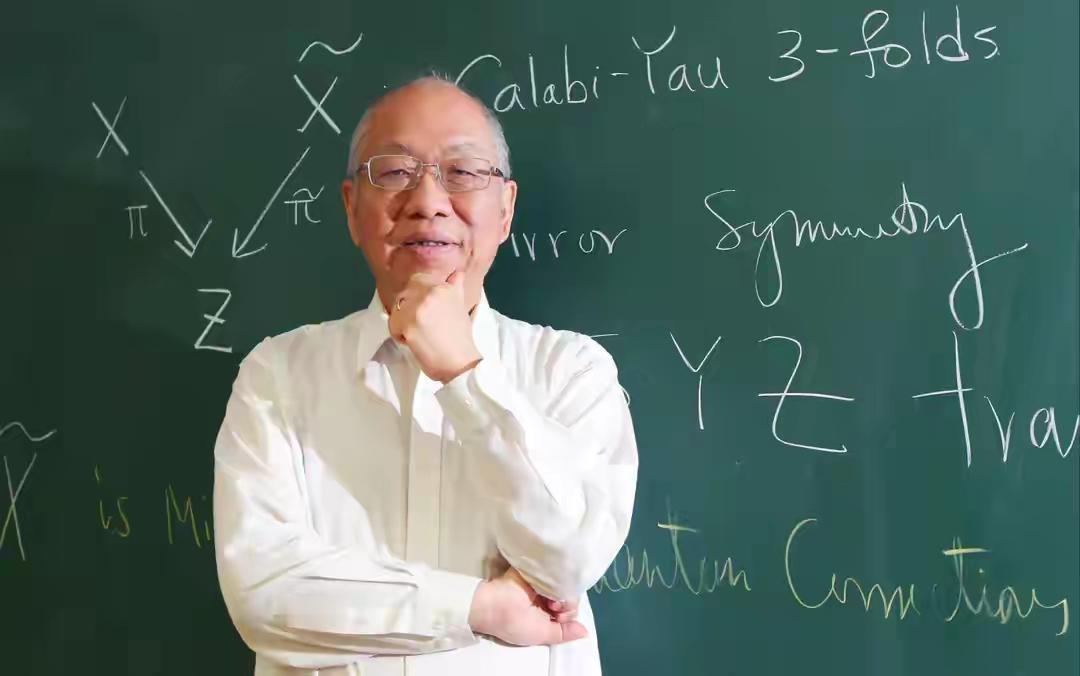

美籍数学家丘成桐在清华任教,被问到:“您现在的薪水有多少?”丘成桐回答:“我在中国任教40年了,我从未拿过1分钱薪水。不是他们不给,而是我不要!”丘成桐的话震惊了所有人,而他接下来对中国数学的预判,振奋人心:“到2030年,中国本土数学家将能引领全世界!” 丘成桐这个名字,在数学界几乎等于传奇,他拿遍了几乎所有顶级大奖,是国际公认的数学大师。 但让人意想不到的是,这位世界级学者在中国工作了四十多年,从没拿过一分钱工资,很多人一开始听到这个事,都觉得他是个“高尚的榜样”,好像是在做慈善。 但对丘成桐来说,这个“零薪酬”并不是单纯的奉献,而是一种清晰的选择,是他设计的一整套教育理念和学术制度。 他要用这个“零”,去证明真正的学问可以不依赖金钱,也能建立一个有秩序、有标准的体系,他一直认为,中国的数学要强大,靠的不是花钱砸项目,而是要有人真正热爱数学、愿意为知识本身去努力。 丘成桐是个说到做到的人,他公开讲过:“搞学术不能以赚钱为目标。”在他眼里,钱是手段,不是目的,有一次,有人建议他把一些经费用来给研究员增加“头衔补贴”,说这样能提升中心的名气。 他当场就拒绝,说:“我不要虚名,我要学问。”他坚持,科研资源要用在真正推动研究的地方,而不是堆砌形象工程。 他对“兴趣”的看重,贯穿了他的一生,早在1979年,他第一次回国参与中国数学发展的时候,中国科研条件很落后。 那时没有先进的设备,也没有丰厚的待遇,但他依然留下来指导学生、开课、建团队,他说,自己从一开始就不是为了钱来的,而是为了培养能做出真成果的年轻人。 后来,他在清华大学成立了“晨兴数学中心”,这个中心的制度,几乎是他亲自一条条定下的,核心团队,包括他自己在内,都不拿薪水。 所有省下来的钱,都用来给年轻的研究员和博士后提供合理的补助,让他们能专心做研究,不用被生活问题拖住。 中心的经费来源一部分来自他个人捐款,一部分是他通过各方筹来的资金,在这个体系下,他把重点放在学术交流上。 他办了“数学科学前沿”讲座,邀请全球顶尖数学家来清华做报告,从未收过门票,也不设限制,二十年来,三百多位国际知名学者走进清华的讲台,与中国学生面对面交流。 他要求所有活动公开透明,资料全部免费共享,丘成桐还设立了“数学领军计划”,直接从初三学生中挑选有潜力的孩子,提供系统的长期培养。 他希望从青少年阶段开始建立兴趣和能力,而不是让他们只为竞赛得奖去死记硬背,他说,这个计划可能要几十年才能看到成果,但中国数学的未来必须有人提前种下种子。 至于他自己的“回报”,其实就在学生身上,走进他的办公室,能看到墙上挂着一张特殊的表格,他的名字后面那一栏薪酬——是空白的。 而下面,密密麻麻写满了学生的名字、他们的研究成果、获得的奖项,他常说:“学生做出了成果,就是我最大的回报。” 丘成桐对学生的要求极严,有人说他“苛刻”,但他自己更愿意称之为“认真”,学生交论文给他,他会一个字一个字地改。 有时半夜两三点收到学生的邮件,他会在半小时内回复,上面全是批注和修改建议,学生在会议上报告不清楚,他会当场指出问题,课后再单独约谈,帮他们梳理思路。 他的生活极其规律。每天早上六点散步思考,吃饭简单,从不铺张,微信和邮件永远有人回,他回复速度常常让学生惊讶,他说:“别人信任我,我就得回得快。” 正因为这种态度,清华的数学系在过去十几年里发生了明显变化,从曾经的“中等水平”,到现在进入世界前列,成为亚洲最强的数学学术中心之一。 这背后,是丘成桐几十年如一日的推动,他带出的七十多位博士,如今很多已是国内外一流高校的教授、研究机构的骨干力量。 2024年,76岁的丘成桐依然每天在清华的办公室忙碌,他仍然指导博士生,仍然参加讨论会,仍然在筹划新的教育计划。 他常说,中国人口多,聪明的孩子一定不少,关键是要给他们一个能安心做学问的环境,他还喜欢引用各国的例子:“英国、法国、美国、俄罗斯,这些国家之所以强大,是因为他们的数学强。” 他的目标从未改变,希望有一天,中国数学能真正站到世界最前列,那时,他办公室墙上那个空白的薪酬栏,或许就能算是“填满”了。 对他来说,那个“零”不是没有意义,而是变成了无数学生的成果、论文、奖项,变成了一代又一代数学人才的成长。 信源:百度百科

![太6了,现在的95后、00后飞行员可不惯着你[doge]上来就三字经!而且还是外文](http://image.uczzd.cn/5476084545012128265.jpg?id=0)