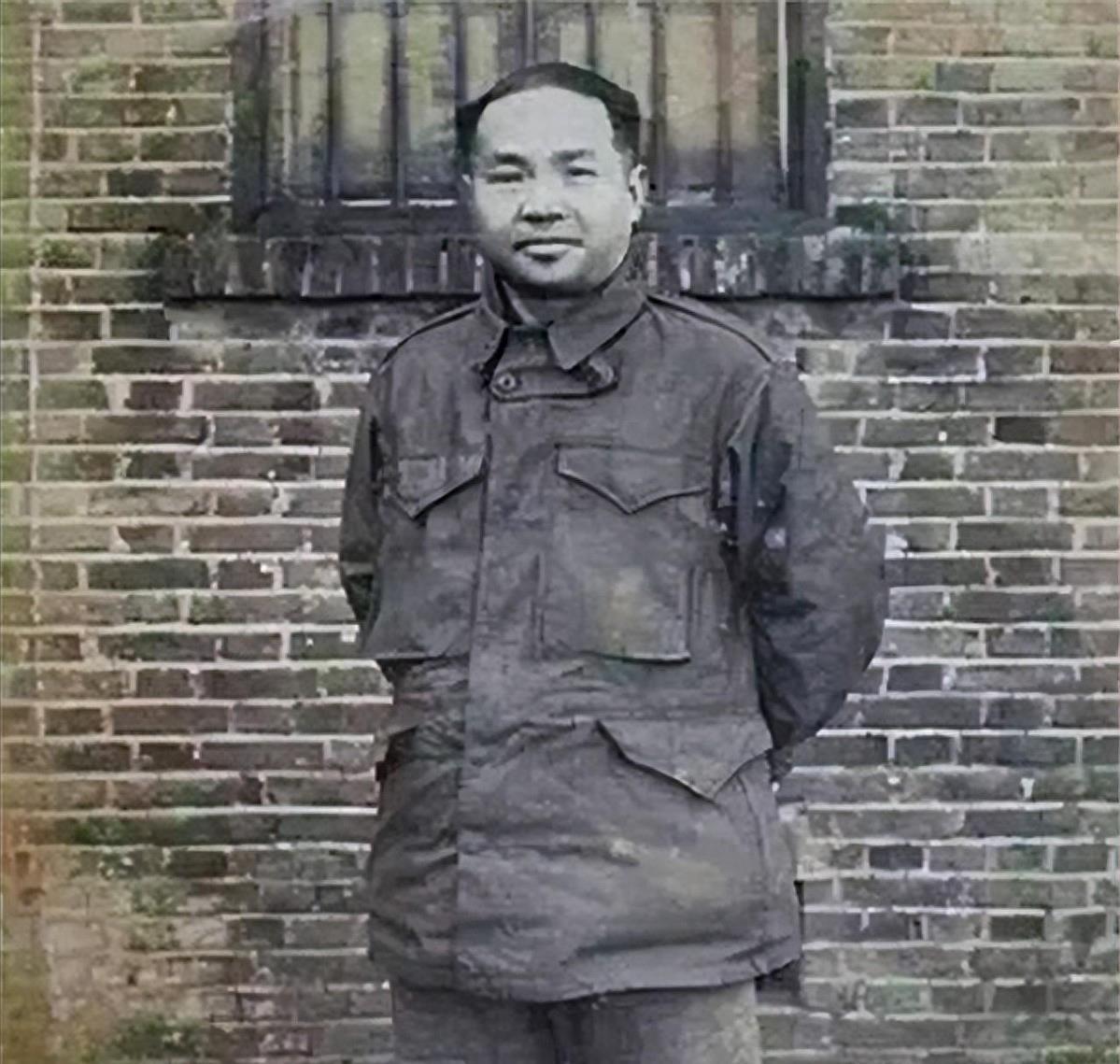

1951年,志愿军飞行员刘玉堤在返航途中,无意间发现,自己身下竟有一群黑压压的敌机,足有六七十架! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1951年11月23日下午,志愿军飞行员刘玉堤驾驶米格15战斗机准备返航,他刚完成护航任务,油表指针已经开始往危险区域移动。 就在这时,他透过机舱向下看了一眼,整个人瞬间紧绷起来,云层下方,黑压压一片敌机正在集结,粗略数数足有六七十架。 这个场景要换成普通人,估计早就调转机头跑了,可刘玉堤盯着那群敌机看了几秒,突然发现这些家伙队形松散,明显是刚炸完目标准备撤退,根本没察觉到头顶还有人。 他脑子里快速过了一遍:燃油不多了,但敌人毫无防备,这机会要是错过,下次不知道什么时候才能逮住。 说起来,刘玉堤这会儿驾驶喷气式战机的经验满打满算才十几个小时,一个月前他还在跟着苏联教官学基础操作,转眼就被派到朝鲜战场。 苏联人当时都觉得这是胡闹,可中国飞行员偏偏在战场上证明了自己,刘玉堤自己也清楚底子薄,所以每次飞回来都要把航线、动作重新琢磨一遍,记了好几本笔记,他靠的不是天赋,就是这股子愿意较真的劲儿。 当天中午的空战已经够惊险了,他和僚机王昭明追着两架F-84一路冲到海面上,海天连成一片,稍有不慎就会撞进海里。 美军飞行员想用这招吓退他,没想到刘玉堤根本不虚,贴着海面追到对方不得不拉起来,然后一炮把两架敌机送进海里。 后来又在山沟里逮住一架轰炸铁路的敌机,那架飞机想钻山谷甩掉他,结果在谷口被他抓住机会轰了下去。 现在摆在眼前的是更大的战果,刘玉堤压低高度,悄悄摸到机群后方,他注意到最后两架敌机,其中一架明显是新手,紧紧贴着长机飞,这种配置最好打。 等距离拉近到四百米,他觉得还能再近点,继续往前凑,敌机终于发现不对劲,赶紧分开逃,这时候双方只剩两百米。 刘玉堤立马转向那架僚机,炮弹倾泻出去,敌机当场起火坠落,其他美军飞行员这才反应过来,调头想围攻。 可刘玉堤压根不给他们机会,直接冲进包围圈,还没聚拢的敌机吓得赶紧散开,他趁乱拉升高度,钻进云层消失了。 整个过程前后不到几分钟,刘玉堤已经飞到八千米高空,战机晃晃悠悠飞回机场,落地时油箱几乎见底,地勤人员检查发现只剩三升油,这一天,他一个人打下四架敌机,这个纪录在志愿军空军里至今都是传奇。 机场上战友们围过来,刘玉堤脱下飞行服,脸上没什么特别的表情,他不是那种喜欢吹嘘的人,对他来说这就是一场仗,打赢了就行。 后来空军司令部给他记特等功,授予一级战斗英雄称号,他那些战术被整理成教材,包括怎么利用云层接近、近距离开火、快速脱离,这些经验帮着后来无数年轻飞行员保住了命。 美军当时掌握着绝对的空中优势,飞行员个个都是千小时以上的老手,志愿军飞行员平均训练时间不到两百小时,装备也不如对方。 可就是在这种情况下,刘玉堤他们硬是在天上跟美军拼出一片天,靠的不是装备,就是那股子不服输的劲头,还有愿意动脑子琢磨战术的习惯。 刘玉堤后来一路做到空军副司令员,五六十岁了还经常去部队,爬上飞机跟年轻人讲怎么飞。 他家里那些奖状勋章都收在箱子里,从来不拿出来显摆,他说这些荣誉是给所有守护领空的飞行员的,2015年刘玉堤去世,墓碑上只刻了“志愿军空军”五个字。 那场清川江上空的战斗,美军事后一直没搞清楚到底是谁打的,他们只知道那天遭遇了突然袭击,损失惨重。 其实答案很简单,就是一架单枪匹马的米格战机,还有一个中国飞行员不肯低头的决心,这才是真正的英雄,不是天生传奇,就是普通人硬扛出来的传奇。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:刘玉堤——百度百科