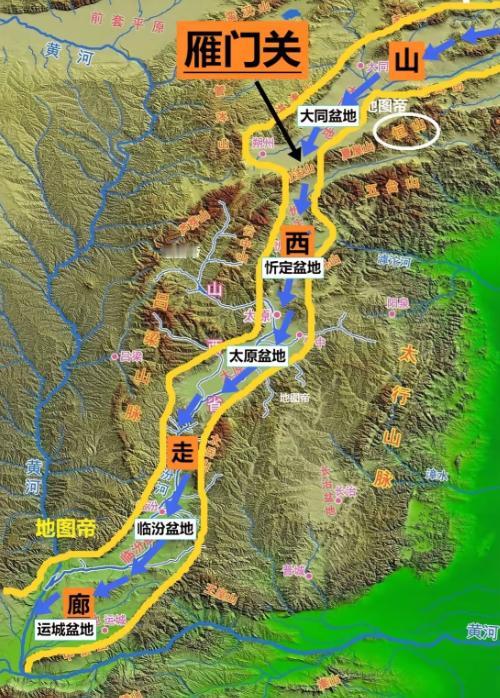

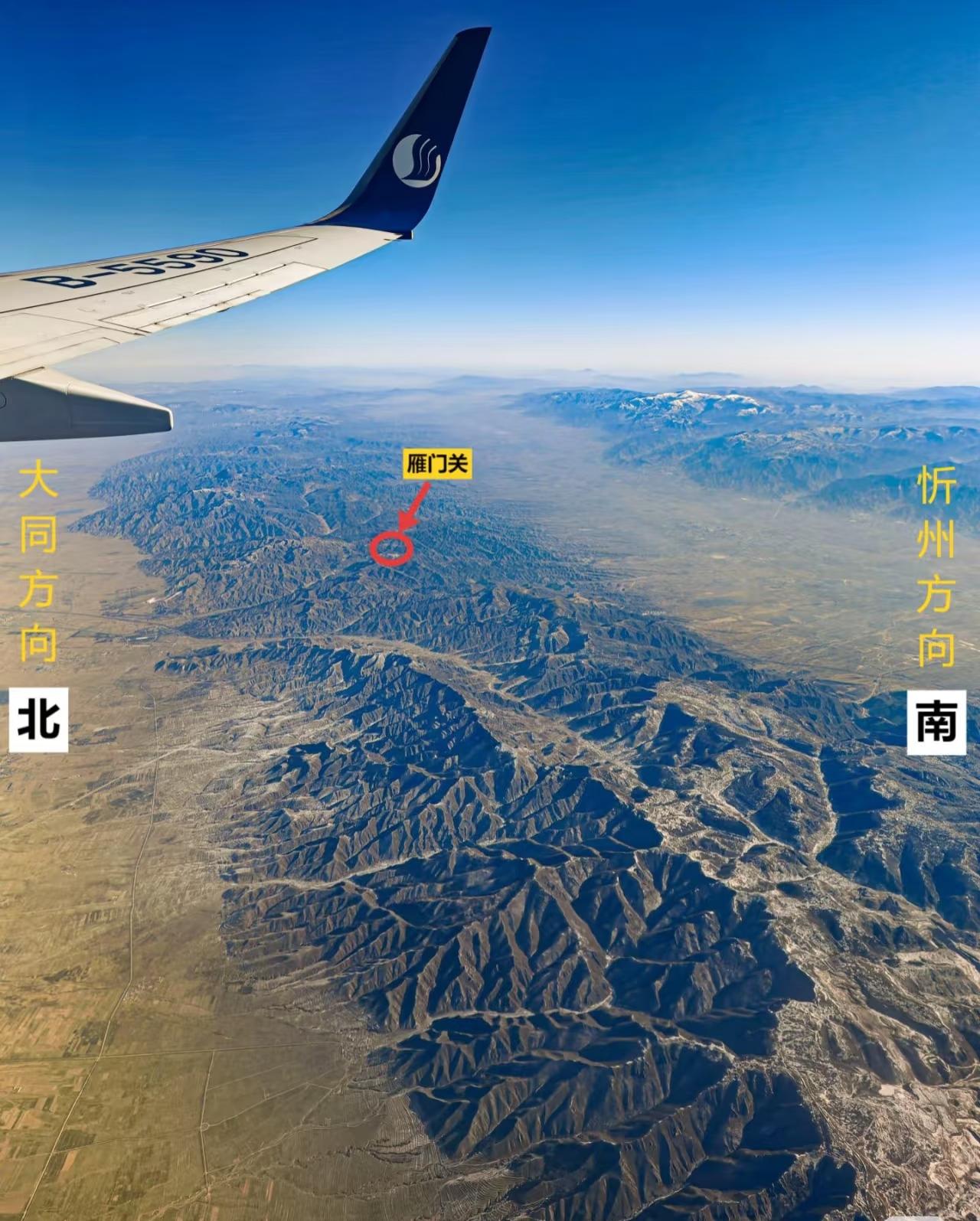

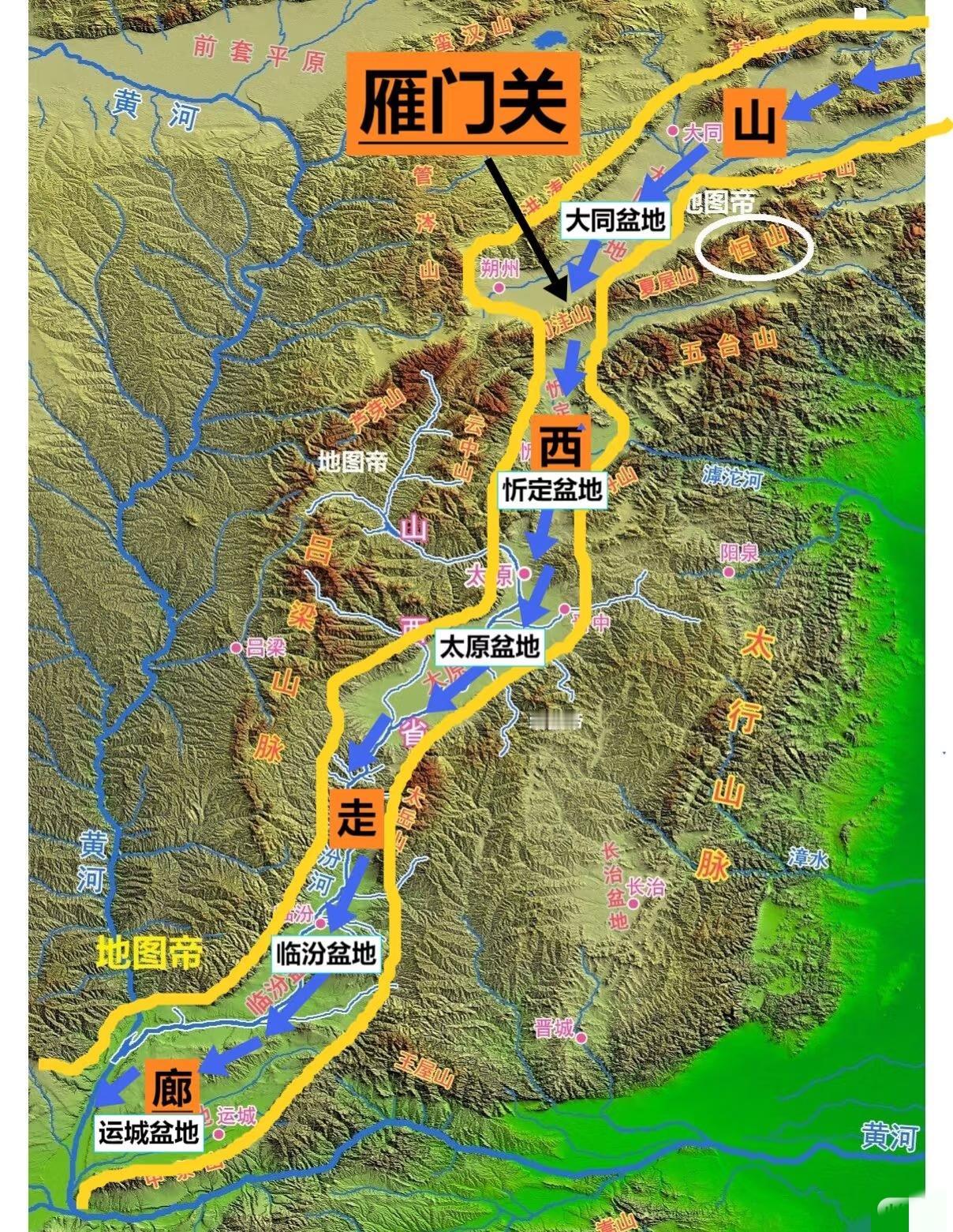

我在思考一个问题,在古代的时候又没有精密的测量工具,也没有卫星地图,他们是怎么知道把雁门关设在这里的?而且正好在两座大山中间,纯靠步行测量的话,那难度也太大了,实在是无法想象,有懂这方面的大神吗? 古人对天象的观测,是选址的第一步,周朝时,工匠们用“土圭法”测方位——立一根垂直的木杆(表),观察日影变化,日出时,影尖指向正西;日落时,指向正东;正午时,影长最短,指向正南。 通过连接日出、日落时的影尖,划出正东西线,再作垂线,即可定出正南北,这种方法虽原始,却是古代建筑工程定向的“标配”,《诗经·定之方中》记载的“揆之以日,作于楚室”,正是古人用日影确定宫室方位的实证。 更精妙的是“牵星术”,元明时期,航海家郑和的船队用“牵星板”测量北极星高度,换算出地理纬度,这一技术虽用于航海,但原理与陆地定位相通,通过观测天体高度,确定方位与纬度,雁门关选址时,古人或许也借助星象,判断山脉走向与关隘的最佳位置。 雁门关的选址,离不开对山川形势的实地勘测,古人将这种方法称为“陟降��原”,登高望远,把握全局,勾注山位于大同盆地与忻定盆地的连接处,北翼开阔平坦,适合骑兵集结;南翼为纵向盆地,两侧吕梁山、太行山制约行军。 雁门关正位于两山夹峙的“V”形谷底,海拔1061米,关口呈“V”形,东西长40米,底宽20米,高30米,形成“一夫当关,万夫莫开”的天然屏障。 古人还通过“望山”测距,望山是一种类似现代测距仪的工具,利用相似三角形原理,通过观测孔与目标的位置关系,估算距离,在军事防御中,士兵可用望山测量敌阵距离,为部署兵力提供依据,选址时,古人或许也用类似方法,判断关隘与周边地形的空间关系。 没有现代工具,古人靠“步量法”丈量距离,成年人一步约五尺至七尺,行军或勘测时,士兵或测量人员会沿预定路线步行,数出步数,再换算为里程。 雁门关道全长30余公里,从太和岭口至白草口,古人或许就是这样一步步走出关隘的准确位置。 此外,古人还积累了丰富的土地评价技术,西周时,人们通过“相其阴阳,观其流泉”判断地形高下与水流情况;《周礼》记载的“土宜之法”,则综合考察土地自然特征,评估人居适宜性,这些经验,让古人能精准判断雁门关周边的水源、地形与防御价值。 没有卫星地图、没有激光测距,古人却能精准选址,筑起这座“中华第一关,他们的智慧,源于对天象的细致观测、对山川的实地考察,以及对经验的代代传承。 今天我们依赖科技,却常忽略古人的智慧,雁门关的选址,不仅是军事防御的需要,更是古人对自然规律的深刻理解。 它告诉我们:真正的“高科技”,从不是冰冷的机器,而是人与自然的和谐共处,下次再登雁门关,不妨多想想,那些刻在关城石碑上的历史,或许正藏着古人最朴素的“高科技”密码。