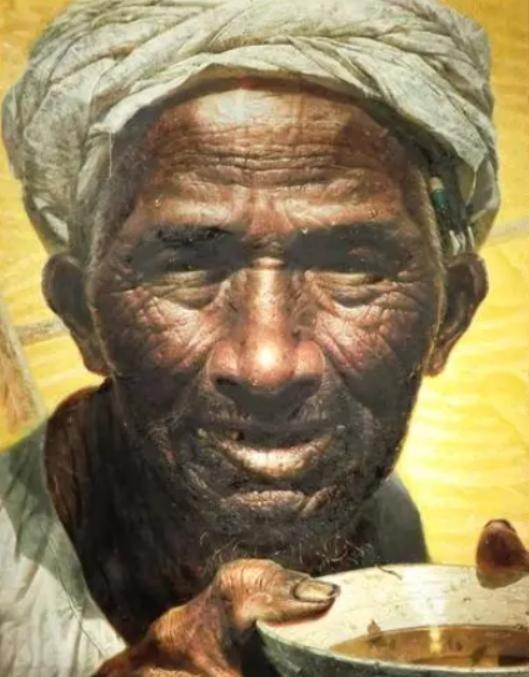

1980年,一位大三学生的画作,竟被国家以400元收购。谁知这幅画的价值被大大低估,不久之后,这幅油画竟成了中国美术馆的镇馆之宝。 罗中立这个人,从小就跟画画杠上了。他1948年出生在重庆璧山县一个工人家庭,爸妈都是纺织厂的职工,父亲业余时间爱画点东西,还带着几个孩子到处去写生。罗中立在兄弟姐妹里画技最棒,从小就显露出这方面的天分。家里条件一般,父母希望孩子们找份稳定工作,不太看好艺术这条路,但罗中立没轻易放弃。他利用零散时间练习,捡废纸画工人干活的样子,或者在厂区附近速写。1964年,他考上四川美术学院附中,还是全班第一,学校里系统学了素描和色彩,这些基础让他后来受益匪浅。中学毕业那年是1968年,他被分配到达县钢铁厂,当了动力车间的检修工,一干就是十年。每天爬高上低修设备,接触到各种工业劳动,这段经历让他对底层生活有了切身了解。他还接过连环画的活儿,一张赚一块钱,攒下来上百张,帮补了家用。 恢复高考后,罗中立抓住机会,1977年以33岁的年纪考进四川美术学院油画系,成为班上年纪最大的学生。入学时他已经积累了不少生活素材,特别是之前在工厂和农村的日子,让他开始思考怎么用画笔表达普通人的艰辛。学校环境让他能专心钻研技法,他常背着画夹去周边乡村观察农民劳作,记录他们的日常。罗中立的作品逐渐转向现实主义,关注底层民众,这跟他自身的经历密不可分。他不是天上掉下来的天才,而是通过一步步积累走过来的。早年家庭不支持艺术,但他靠坚持改变了家人的看法,这点也激励了很多后来者。罗中立的早期生涯,基本就是从普通工人家庭起步,通过自学和机会,逐步进入专业领域。 罗中立的画风深受生活影响,特别是1970年代在四川大巴山的支教经历,让他接触到当地农民。那里条件艰苦,他住进一个叫邓开选的老人家里,每天跟着下地干活。邓开选是个典型农民,皮肤黝黑,脸上皱纹密布,罗中立后来以此为原型创作。1975年除夕前,他在重庆沙坪坝一个公厕附近看到一个老人守着粪池,防止粪被偷走,那形象给他留下深刻印象。他当即回家画了草稿,叫《守粪的农民》,这是《父亲》最早的版本。之后他反复修改,换了人物侧脸为正面,去掉多余情节,强调单纯肖像。罗中立追求写实手法,放大细节,让作品更有冲击力。 进入大学后,罗中立继续完善这件作品。学校要求毕业创作,他决定用油画形式呈现农民形象。1980年夏天,他在学院阁楼里画了几个月,那地方热得像蒸笼,但他坚持下来。画布巨大,相当于领袖像规格,他用照相写实主义手法,细致描绘老人脸部纹路、头巾和碗里的粥。这幅画最初叫《我的父亲》,但评委建议去掉“我的”,定名为《父亲》,更具普遍性。它参加第二届全国青年美展,一亮相就引起轰动,获一等奖。国家以400元收购,这在当时不算少,但远低于其艺术价值。中国美术馆很快收藏了这件作品,它成为镇馆之宝,代表了那个时代对劳动人民的关注。 这幅画的创作过程其实挺曲折。罗中立从1975年的手稿开始,中间画过《粒粒皆辛苦》,描绘老人收获粮食的样子。他借鉴杂志上的黑人照片,用黄色背景突出人物,增强视觉效果。最终版本去除了叙事性,只剩老人正面肖像,眼神温和却透着沧桑。这件作品不光技法精湛,还捕捉了8亿农民的共同面貌,引发全国讨论。很多人看到画就想起自家父亲,那种朴实和付出。罗中立没急于求成,而是通过多次修改,才让它成为经典。收购后,这画的价值迅速凸显,不再是学生作业,而是美术史上的里程碑。 毕业后,罗中立1981年留在四川美术学院任教,开始指导学生。他继续探索油画,1983年去比利时安特卫普皇家美术学院进修三年,学习欧洲技法,回国后融入自己的风格。1993年升教授,1998年起当了17年院长,期间推动学院发展,组织不少展览。他的作品仍聚焦农民主题,每年去大巴山写生两三次,记录乡村变化。邓开选的后人家里,他看到黑白电视和旧蚊帐,这些元素进了他的画。罗中立没停下创作脚步,退休后还计划重画《父亲》,用新视角审视旧题材。 罗中立的后期生涯成就不少。他担任中国美术家协会副主席,享受政府特殊津贴,作品如《春蚕》在2014年拍卖会上卖出高价,达上千万。这件画描绘蚕农劳作,延续了《父亲》的现实主义风格。他的《巴山组画》系列被多家美术馆收藏,影响当代油画。罗中立强调传统回归,想让乡土绘画永恒。他参与艺术活动,推动中西交流,没因为成名就脱离群众。至今他仍活跃在画坛,作品反映社会变迁,从未偏离初心。