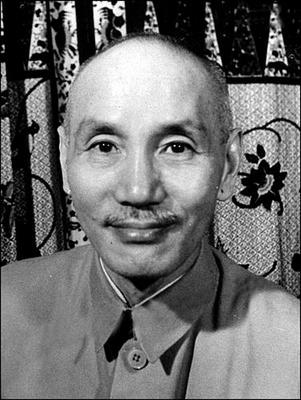

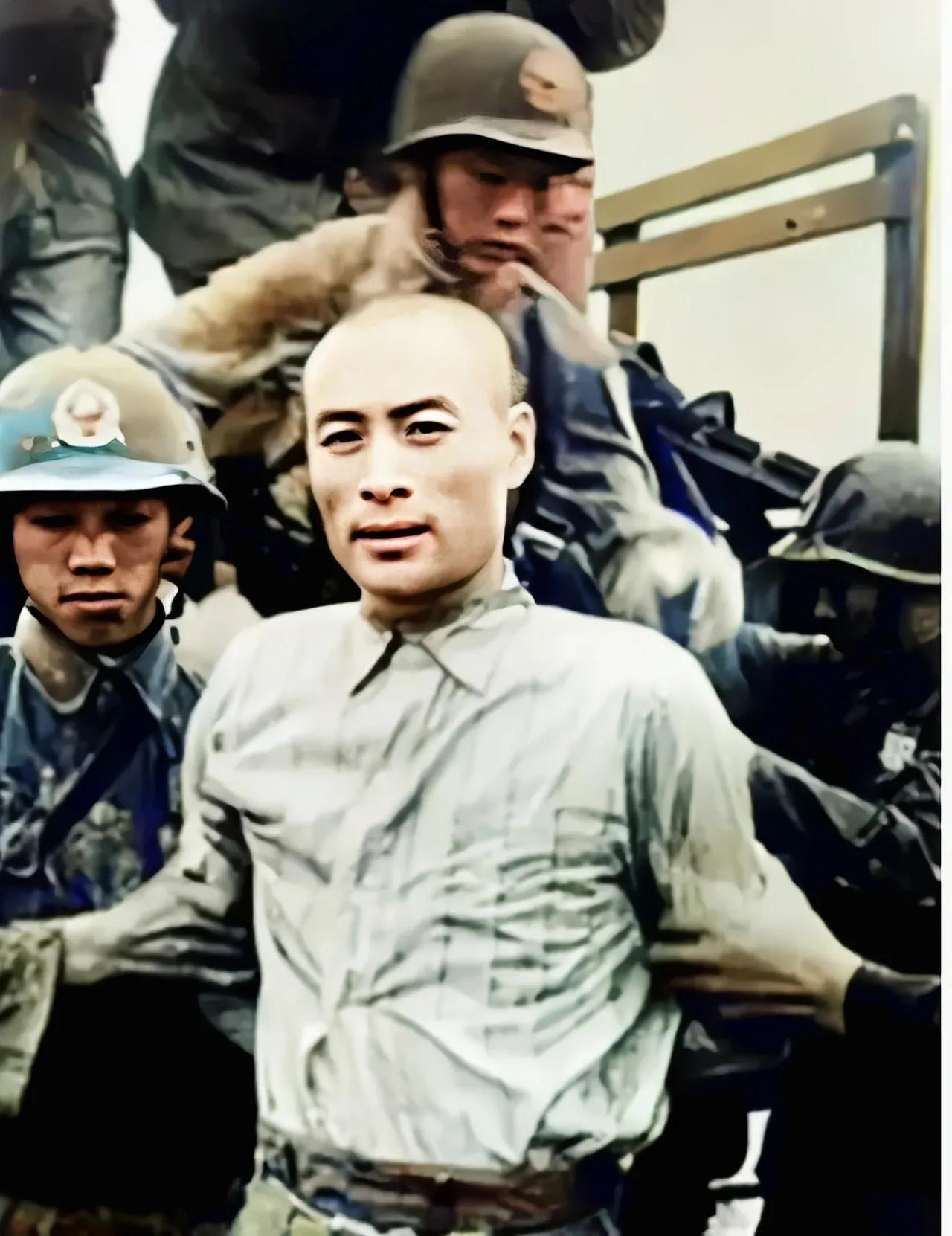

吴石将军牺牲后,蒋介石仍不肯善罢甘休:把王正钧无期改成死刑! 1950年夏天,台北马场町刑场响起枪声。吴石,这位国防部参谋次长、潜伏在国民政府高层的中共情报员,在黎明时倒下。所有人以为风波就此结束,却没想到,风暴才刚开始。几周后,一份改判令被送进总统府,蒋介石在上面写下四个字:“改正死刑。”那一笔,让王正均的命运彻底改写。 蒋介石当时心中只有一个念头——肃清。国共内战刚结束,台湾政权岌岌可危。吴石案的曝光,对他而言不只是叛变,而是羞辱。一个将军、老部下,竟向中共传递军机。这件事击中了蒋的神经,他要用鲜血告诉全军:背叛只有一条路。 王正均只是吴石的副官,负责传送文件、打理公务。起初,他被认为只是附带牵连。军法处的初审报告建议从轻发落,判无期徒刑。审判官认为他没有策划,也未主动通敌。案件送交总统核批时,本以为会就此结案,却被蒋介石一眼盯住。他翻到王正均的供词,沉默片刻,在判决书旁批了“改正死刑”四字。 那一刻,司法成了政治的附属。国防部高等军法会接到命令后,立刻复审。文件写得冷冰冰:王正均“危害国家安全,罪无可逭”。复审程序只持续三天,周至柔亲自签字上呈,蒋再次核准。军法官们都明白,这是要杀一儆百。 8月10日清晨,王正均与林志森被押赴刑场。行刑记录仅四个字:“执行毕命。”档案显示,他在行刑前神情平静,没有申诉。那天的台北阴云密布,执行官回忆“空气冷得像铁”,仿佛连天都拒绝见证。 吴石案在当时被称作“反渗透标本”。军方接连发布公告,强调“匪谍深入军中”。政治宣传接管司法,案件成了恐惧的样板。蒋介石亲批改判的做法,在军中引起极大震动。许多军官开始自查、焚毁信件、切断旧日联系。忠诚变成生存技巧。 台湾“国家人权记忆库”档案证实,王正均最初确为无期徒刑,后经复判改为死刑,执行于1950年8月10日。监察院后来的报告提到,案件存在程序瑕疵与政治干预,军法庭独立性被完全削弱。促转会在近年正式撤销原判,认定该案属“政治不当审判”。 蒋介石批字的那一刻,是体制中最冰冷的瞬间。吴石案让整个政权陷入恐惧,政治压力让法官不敢独立判断。复审的理由是“国家安全”,但真相更接近“震慑全军”。蒋介石认为,只要还存在一丝怀疑,就必须斩草除根。王正均成了那根“根”。 档案中还留下一张批示,周至柔写道“王正均供述清楚,情节可酌”,蒋批回“不可留”。寥寥四字,胜过任何法条。自此,军法体系沦为执行命令的机器。判决不再是法律决定,而是政治表态。 几十年后,历史开始松动。台湾促转会公开档案,确认王正均确实在无审查充分证据的情况下被改判死刑。研究者称,那是“命令代替法治”的时代。马场町纪念碑上刻着他的名字,与吴石、聂曦并列。碑文没有立场,只写“殉难于1950年”。 大陆资料则将王正均列入“隐蔽战线烈士”名单,记述其“守密不屈”。两岸的记忆角度不同,却都承认这场案件的惨烈。一个人、一纸批示、一次行刑,把政治的冷酷刻进了历史。 那年之后,军法处陆续审理上百宗“匪谍案”,吴石案成了模板。所有与中共有往来的军人、学者、商界人士,都可能被拉入黑名单。恐惧蔓延,告密成风。法庭成了展示权力的舞台,判决像演出,观众是整个台湾社会。 多年后,蒋介石的日记公开,研究者在其中看到那年的记录:“匪谍未尽,须严惩以肃军心。”短短一句话,道出了他当时的心理。对蒋而言,吴石案不是结局,而是开始。他要让全岛明白,忠诚才有资格活着。 如今的马场町已经变成纪念公园,碑前鲜花常新。阳光下的碑面反光刺眼,那些名字安静地排在一起。风从台北城吹过,仿佛在提醒人们:那场枪声不是历史的终点,而是一段时代的起点。 历史的意义,在于记住权力越界的代价。吴石倒下,王正均被改判,蒋介石的签名成了权力与恐惧的象征。七十多年过去,档案终于解密,真相不再被尘封。那些在黎明前被处决的人,用生命写下一个警示——当政治取代法治,正义会被悄无声息地改写。

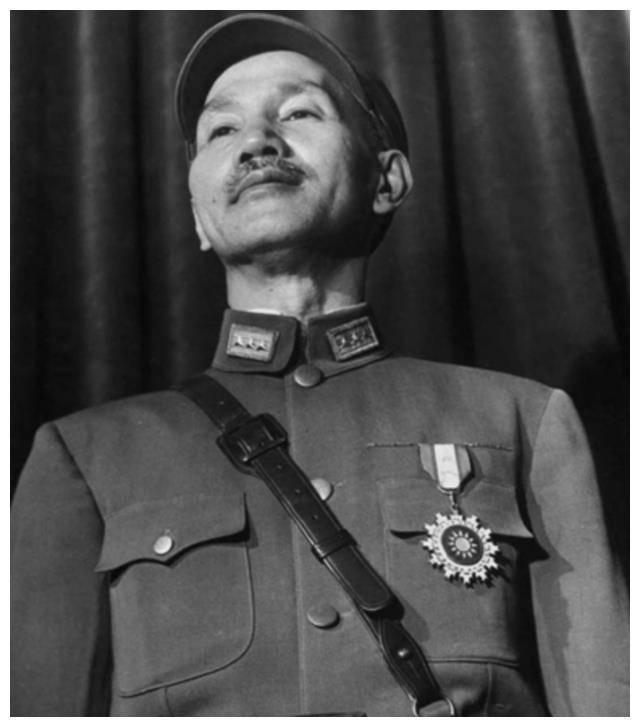

![[点赞]看了郭汝瑰的潜伏经历,才知道《沉默的荣耀》吴石暴露的原因。不是因为周至](http://image.uczzd.cn/12265919078372011419.jpg?id=0)

天道

蒋光头永远不懂什么叫得道多助、失道寡助,所以才会一败涂地、丟了江山!

用户10xxx57

国民党之所败退在台湾,不是没有原因的,国民党是建立在蒋介石为代表的蒋家王朝统治的国民党,分开历史就是蒋,宋,孔,陈,四大家族统治。收刮全国人民的钱财。不管人民的死活,这样的国民党不败天理都不容。

峰哥胡

庆幸蒋介石被伟大的毛主席打残了,不然被他统治的中国不晓得会烂成什么样子。当然历史不会重演。今天我们能够安享太平,还是伟大的人民正确的选择了伟大的党

用户16xxx17

搞保护伞,吃拿卡要,养情人等所以会败