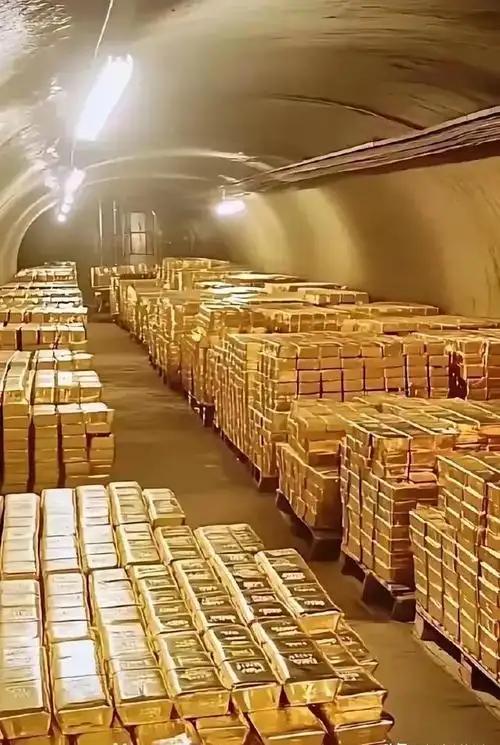

美债最终将怎么收场?说白了,除非有人接盘,要不然美国就得跟美元一起完蛋,美债现在已经达到了37万亿美元,每年的利息比很多国家的总收入都高,而且利息还越滚越高,谁来买这些债? 美债问题的症结,并非在于美国欠下了多少债务,而在于债务“成本”正在逐渐失控。 前两年,为了抑制通货膨胀,美联储大幅提高利率,这导致美国政府在借新债时,利息从之前的“优惠价”飙升至“高利贷”水平。 结果就是,即便美国政府从现在起不再借一分钱新债,仅偿还已欠下的37万亿美元债务,每年所需支付的利息就已经是一个天文数字。 这笔巨额利息,正像无底洞一样吞噬着原本应用于国防、教育、医疗等关键领域的财政资金,政府陷入两难,加税会引发选民不满,削减福利则可能引发社会动荡,因此,最便捷、最惯常的做法就是,继续借钱。 借新债还旧债的利息,导致债务总额如滚雪球般不断膨胀,而更大的债务又产生更多的利息……如此,一个无法停下的恶性循环便形成了。 如此庞大的债务,总得有人来承担,那么,究竟是谁在购买美债呢?仔细分析后发现,美债背后其实有着一个多元化的“买家群体”。 美联储堪称“终极接盘侠”,它最厉害的手段就是启动“印钞机”,直接印制货币来购买国债,这相当于自己给自己写欠条,成为最后的买家,但这一招副作用显著,相当于给全社会加征了“隐形通胀税”,导致所有人的钱都贬值。 美国国内投资者是最稳定的“压舱石”,美国的银行、养老金、货币基金以及千千万万的普通家庭,是美债最大的持有者。 对他们而言,只要美国政府不破产,美债就是最安全、最省心的资产,只要大家对美元的信心还在,这个内部的基本盘就相对稳固。 全球各国则是心思各异的“盟友”,中国、日本、英国等国家的央行,过去一直是美债的重要买家,它们购买美债,既是为了让外汇储备保值,也是因为美元在过去几十年里一直是全球最可靠的“硬通货”。 然而,时过境迁,美国频繁利用美元作为制裁工具,加之美债吸引力下降,这些“盟友”也开始留后手,悄悄推动外汇储备多元化,“去美元化”虽然道路漫长,但这一趋势已让美债失去了一个稳定的大买家。 那么,这场大戏最终将如何落幕?是像电影里那样,美元一夜崩盘,引发全球金融海啸?这种可能性其实很小,更现实的结局,可能没那么惊心动魄,但却更令人煎熬,一场漫长的“温水煮青蛙”。 套路之一是让钱“贬值”,美国和美联储很可能会联手,长期将利率维持在低于通货膨胀的水平,这样一来,虽然美债的票面价值没有减少,但其实际购买力却在悄悄缩水。 你的财富被悄无声息地转移,用来填补那个巨大的债务窟窿,这是一种“软违约”,虽不光彩,但很有效。 套路之二是美元逐渐“失色”,这个过程不会是美元王座的瞬间崩塌,而是它逐渐从一个“唯一的霸主”变成“几个重要角色之一”,欧元、人民币,甚至黄金的地位都会逐渐提升,美元不会无人问津,但它独大的时代可能真的要过去了。 因此,美债的结局很可能不是一声巨响,而是一阵漫长的漏气声,它不需要一个英雄来“接盘”,而是通过一种不易察觉的方式,让全球所有持有美元资产的人共同分担这个代价。 这场游戏还会继续,但节奏可能会放慢,而我们每个人,都可能在不经意间为这张巨大的账单买单。 聊完美债的来龙去脉,我想分享一下我的看法,我觉得,我们不能再简单地用“谁来接盘”这个思路来看待美债问题了,它本质上不是一道等待解答的数学题,而是我们这个时代全球政治经济格局的一个缩影。 美债能有今天,并非美国一家的“功劳”,而是全世界在过去几十年里共同的选择,它已经成为全球经济循环里的一个核心环节,许多国家都深度绑定在这套系统里,正因为如此,哪怕大家心里都有不满,但短期内谁也没有勇气去主动戳破这个泡沫,因为代价谁也承受不起,所以,最可能的情况是,大家心照不宣,一起想办法修修补补,让这个游戏能勉强继续下去。 关键在于,只要美国还能保持其在科技、军事和金融上的领先地位,只要美元还是国际贸易中最主要的结算工具,美国就依然拥有为美债“定价”和“兜底”的终极能力,它总能想出办法,让美债在“比烂”的游戏中,看起来还是最不坏的选择。 因此,美债的未来更像是一场关于“信心”的漫长压力测试,它在测试投资者对美国政治效率还有多少耐心,测试各国对美元体系还能信任多久。 对我们普通人来说,重要的不是去猜测美债哪一天会崩盘,而是要清醒地认识到,我们正生活在一个从“单极货币”向“多元货币”过渡的漫长时代里。 这个时代充满不确定性,因此,在管理我们自己的财富时,摆脱对任何一种单一货币的过度依赖,进行全球化的多元资产配置,已经不再是一个高深莫测的概念,而是应对这个变局非常实在的一步棋。 美债的故事,最终提醒我们,在复杂系统的风险面前,个人的最佳策略不是预测风暴,而是提前学会建造自己的方舟。