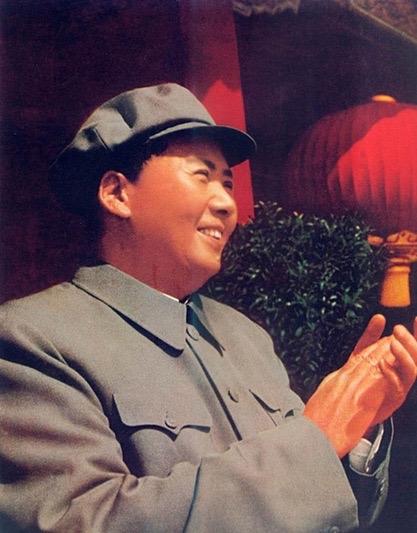

1964年5月的中南海,春末的阳光透过窗棂洒在会客厅里,空气中弥漫着庄重而平和的氛围。毛泽东正接见来访的外国代表团,双方聊着中国革命历程与建设现状,谈话节奏平稳有序。可就在交流即将进入尾声时,毛泽东突然话锋一转,笑着说了句让在场中外宾客瞬间愣住的话:“我打了二十五年仗,由于偶然性,我没有被敌人打死。” 这话听着云淡风轻,像在聊一件寻常小事,可了解中国革命史的人都知道,这“偶然性”背后,是二十五年战火里数十次与死神擦肩而过的生死考验。每一次“没被打死”,都是从枪林弹雨中硬生生闯出来的奇迹。 毛泽东口中的“二十五年仗”,并非随口一说。从1927年秋收起义打响武装反抗国民党反动派的第一枪,到1949年新中国成立结束解放战争,恰好二十二年;若算上建国初期清剿残匪、巩固政权的战斗,至1952年基本稳定,刚好二十五年。这二十五年里,他始终站在革命最前线,危险如影随形。 最早的生死关,是1927年秋收起义失败后。当时部队遭到国民党军疯狂追击,毛泽东带着剩余兵力向井冈山转移,途中遭遇地主武装袭击。 混乱中,一名警卫员为了掩护他,扑在他身上挡住子弹,自己却牺牲了。毛泽东后来回忆:“那时候敌人追得紧,身边就几个兵,要是没那个警卫员,我可能就交代在湖南的山里了。” 井冈山时期的危险更频繁,1928年,国民党军对井冈山发动“会剿”,毛泽东住在茅坪的八角楼,夜里突然遭到敌军偷袭。 当时他刚写完一份作战计划,听到枪声后,在战士们的掩护下从后门撤离,刚跑出去没几步,原来住的屋子就被敌军的炮弹炸塌了。后来他笑着说:“敌人的炮弹来得快,可我们的战士跑得更快,把我从炮弹底下拽了出来。” 最惊心动魄的,还要数长征路上。1935年四渡赤水时,毛泽东随中央红军在贵州山区与国民党军周旋,一次行军途中遭遇敌机轰炸。炸弹落在离他不到十米的地方,掀起的泥土溅了他一身。 身边的警卫员吓得脸色发白,他却拍了拍身上的土,继续指挥部队转移:“没事,炸弹跟我捉迷藏呢,没找着我。”还有一次,部队过草地时,他误食了有毒的野菜,上吐下泻差点昏迷,是医护人员用草药及时抢救,才捡回一条命。 即便到了抗战时期的延安,危险也没远离。1941年,日军对延安发动大规模空袭,炸弹落在毛泽东居住的窑洞附近,震得窑洞顶上的土簌簌往下掉。当时他正在写《改造我们的学习》,警卫员冲进窑洞要拉他去防空洞,他却坚持把文稿收好才走:“稿子不能丢,敌人的炸弹可炸不坏这些想法。” 可就是经历了这么多九死一生的时刻,毛泽东却把“活下来”归结为“偶然性”。这并非真的认为是运气,而是他始终不愿将功劳归于自己。 那些挡在他身前的警卫员、舍命掩护的战士、默默支援的百姓,才是“没被打死”的真正原因。他曾对身边人说:“我能活着,是因为无数革命同志替我挡了风险,是人民群众护着我们,这哪是我个人的本事?” 1964年那句话,看似轻松,实则藏着一位领袖的谦逊与清醒。他亲历了战争的残酷,见过太多战友倒下,所以从不把自己的安全当成“必然”;他深知革命胜利的不易,所以始终把功劳归于人民与战士。那句“偶然性”,没有丝毫炫耀,只有对牺牲者的缅怀,对革命历程的敬畏。 如今再回望那句话,我们看到的不只是一位伟人的生死经历,更看到了中国革命之所以能成功的密码。不是某个人的“幸运”,而是无数人用生命筑起的防线,是人民与党站在一起的力量。 参考文献 1. 《毛泽东年谱(1893—1949)》(中央文献出版社,2002年版) 2. 《毛泽东传(1949—1976)》(中央文献出版社,2003年版) 3. 《毛泽东的学习之路》(人民出版社,2019年版) 4. 《中南海往事:毛泽东与外宾谈话实录》(中央文献出版社,2015年版)