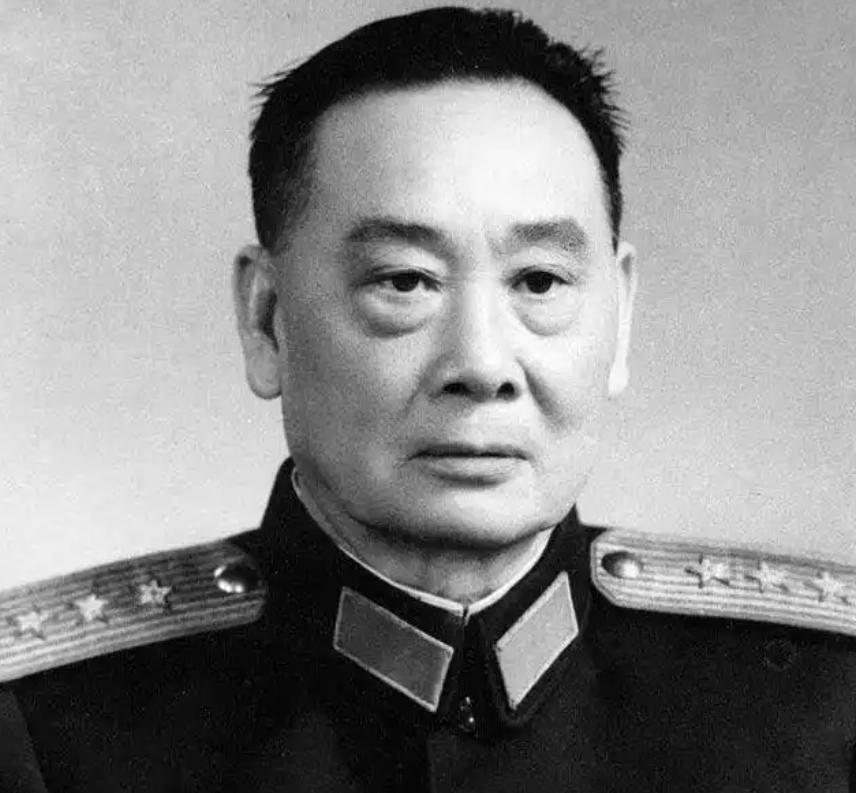

1955年,开国少将李迎希,因为误会,授衔时评低了一级,他对此十分不满,就写信给粟裕:“麻烦老首长给我当个证明人!” 1929年,家乡爆发了著名的商南起义,他二话不说,跟着队伍就扛起了枪。刚开始,他就是个游击大队长,听着名头不大,可干的都是脑袋别在裤腰带上的活儿。敌人势力大,他们就得像狼一样,狡猾、凶狠,瞅准机会就扑上去咬一口。 都说李迎希没正经上过军校,可那会儿的红军,有几个是科班出身?都是在“战争大学”里边打边学。李迎希脑子活,打败了仗,他就缠着老兵复盘:“那一炮为啥打偏了?昨天的埋伏是不是太早了?”就靠着这股劲,他硬是从一个“泥腿子”成长为红十师的营长,手底下管着几百号人,在鄂豫皖苏区打得有声有色。 可命运这东西,总喜欢跟你开玩笑。正当他崭露头角时,鄂豫皖根据地搞起了“肃反”。张国焘当时主事,搞得内部风声鹤唳,人人自危。李迎希也没躲过去,稀里糊涂地被保卫局的人抓了,关了三个多月。那段日子,他后来回忆说“天天挨审查,夜里做梦都在想自己到底犯了什么错”。等他被放出来,天都变了。原本的副师长职务没了,被一撸到底,成了师部里一个不起眼的参谋。 那几年,是他人生中最灰暗的时光。部队里很多人都清楚他是被冤枉的,但在那种高压环境下,谁也不敢多说一句。他就这么窝在师部,天天看地图,写方案,眼睁睁看着战友们在前线建功立业,自己却连指挥一个排的机会都没有。 直到抗日战争的烽火燃遍全国,他才算迎来了转机。他被调入八路军120师,在王震的359旅担任团参谋长。那些年,他就像个勤勤恳恳的“补锅匠”,哪里有缺口就去哪里补。直到1944年,他跟随王树声南下开辟豫西抗日根据地,担任南下纵队第四支队参谋长,这才算重新走到了台前。抗战胜利后,河南军区成立,王树声直接点将,让他当了军区参谋长。这份信任,是把他从多年的压抑中硬生生拽了出来。 解放战争的炮声一响,李迎希被调入华野,归在粟裕麾下,担任第八纵队二十二师师长。这回,他终于能亲自带兵冲锋了。在莱芜战役、孟良崮战役这些硬仗里,二十二师都是主攻部队。师里的老兵都说:“李师长带兵,从不玩虚的,敢打恶仗,自己都跟着担架队往前冲。”粟裕也看在眼里,称赞他是块“硬骨头”。 1948年济南战役前夕,山东兵团的参谋长出缺。粟裕想了好几天,最后把电话打给了李迎希。李迎希当时刚从医院出来,一听这任命,第一反应是拒绝。他觉得自己是打仗的料,对后方工作没兴趣。可粟裕硬是劝他:“这个重任只有你能扛!”李迎希最终接下了这个担子,但他提了个要求:济南打下来,我必须回一线部队。 结果,他在济南战役中表现得太过出色,后勤调度、作战计划搞得井井有条,让谭震林爱不释手,硬是把他留了下来。淮海战役时,他又作为兵团指挥核心之一,在碾庄、陈官庄的炮火中彻夜谋划。等到第三野战军成立,他顺理成章地担任第七兵团参谋长,一路打过长江,解放了浙江。 新中国成立后,一纸调令,李迎希又去了个新地方——军委工程兵,担任副司令员。这活儿在许多人看来是“二线岗位”,可当时工程兵几乎是一张白纸。从组建司令部,到创办全国第一批工程技术院校,再到为抗美援朝前线提供工程保障,全都是李迎希带着一班人“摸着石头过河”干起来的。可以说,我军第一代工程兵的骨架,就是他亲手搭建的。五年后,他调任武汉军区副司令员兼参谋长,军旅生涯再上一个台阶。 按理说,他这一路走来,师长、军区参-谋长、兵团参谋长、工程兵副司令……履历金光闪闪,授个中将是板上钉钉的事。事实上,最初的预授名单里,他确实是中将。可就在最后关头,他的名字被划到了少将那一栏。消息传来,军区里议论纷纷,一种说法悄悄流传开来:“他那个山东兵团参谋长是‘副’的,资历不够。” 这谣言像一根刺,扎进了李迎希心里。军衔高低,他或许可以不在乎,但自己真刀真枪干过的职务,被人说成是“副职”,这口气他咽不下去。这不仅是军衔问题,更是对他一生战功的否定。所以,他才给粟裕写了那封信。他要的不是军衔,而是一个清白,一个证明。 粟裕收到信后,立刻明白了老部下的心结。他很快回信,用不容置疑的口吻证明:“李迎希同志当时确系山东兵团参谋长,并非副职。”虽然授衔结果已定,无法更改,但组织的关怀很快就到了。中央研究后,决定给予李迎希行政六级的待遇,享受中将的政治和生活待遇。在所有开国少将里,享受这个特殊待遇的,只有他和另一位战功赫赫的贺晋年将军。 收到回信和组织的决定后,李迎希心里的石头落了地。他对粟裕说:“我并不是非要那个中将军衔,我只是想了解清楚情况,组织上没有忘记我就好。” 后来,在那场席卷全国的动乱中,李迎希也未能幸免,被冲击、被闲置,直到1974年才重新工作。1981年,老将军因病去世,享年79岁。