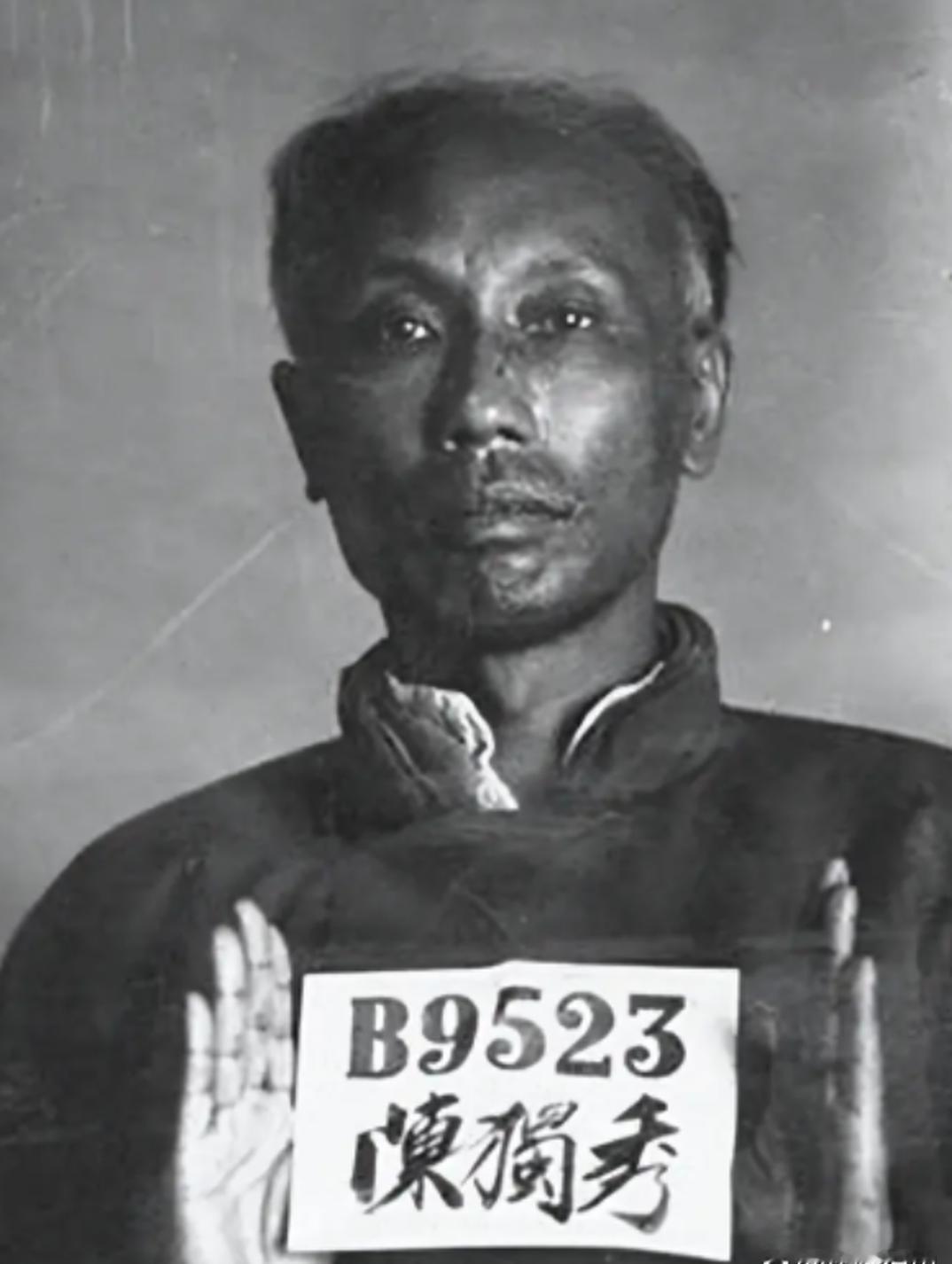

陈独秀的最后四年,就困在四川江津那个叫“石墙院”的地方,几乎是靠施舍活着。可这人骨头硬,哪怕活得寒酸,也绝不低头。 1938年夏天,他从武汉辗转到了重庆,本想找个清净地方安身。结果在江津碰上了邓蟾秋、邓燮康这对叔侄,老朋友,开口就劝他:“来我们这儿住吧,地方大,花销小,还没人烦你。”陈独秀一听,正合他意。于是就搬进了“石墙院”。 石墙院看着是川东民居的四合大院,木料穿斗结构,占地足有3300平方米,可陈独秀住的右边小院却逼仄得很。十平米的卧室里摆张木板床,床头堆着几摞旧书,窗前留了半间“厅”,只容得下一桌两凳,那是他吃饭的地方。潘兰珍收拾完行李,摸着开裂的窗纸叹气:“这地方风大,夜里怕是要冻着。”陈独秀倒不在意,指着院角的空地笑:“正好种棵玉兰,开花时能闻个香。”后来那株玉兰真栽活了,成了石墙院最鲜活的点缀。 “靠施舍活着”的说法虽属实,却藏着他不愿言说的窘迫。当时他没有固定收入,日常开销全靠亲友接济——邓氏叔侄每月给他送些米粮与零用,远在云南的友人刘文典时常寄来钱款,甚至昔日学生也会悄悄资助。但他从不多要,每次收到接济只取基本所需,余下的要么婉拒,要么记在纸上,坦言“日后若有能力必还”,这份执拗里藏着文人最后的体面。 生活的寒酸并未磨掉他读书治学的习惯。搬入石墙院后,他把大部分时间耗在那几摞旧书里,研究方向从政治转向文字学。没有书桌,就将木板架在两凳之间;光线不足,便在晴天搬着书坐到玉兰树下,手指蘸着唾沫翻页,遇到疑难处就用铅笔在纸边批注。潘兰珍说,他常常读到深夜,油灯燃尽了才摸黑上床,次日清晨又对着窗纸校对文稿。 他的“骨头硬”,在拒绝特殊关照时体现得尤为明显。1940年,国民党高层得知他生活困窘,曾通过中间人表示愿提供资助,条件是他“发表拥护国民党政策的声明”。这一提议被他当场回绝,回复的字条上只有八个字:“宁挨饿,不折腰”。即便后来患上高血压与心脏病,没钱请医生,他也始终未向任何政治势力低头,只靠民间偏方缓解病痛。 身边人曾劝他写些迎合时势的文章换些稿费,改善生活,他却摇头拒绝。当时重庆的报社多次向他约稿,许以高额报酬,他都以“观点相悖,不便下笔”为由推辞。他坚持只写自己认同的文字,哪怕这些研究文字学的文稿发表后稿费微薄,甚至无人问津。从史料记载看,他在石墙院完成的《小学识字教本》,因战乱与经费问题,直到去世前都未能正式出版。 1942年春天,玉兰树再度开花时,陈独秀的身体已极度虚弱。他躺在木板床上,仍让潘兰珍把文稿拿到床头,逐字核对。弥留之际,他看着窗外的玉兰,只对守在身边的人说:“书稿……交可靠之人,莫让它散了。”这年5月27日,这位曾影响中国近代历史走向的人物在石墙院病逝,享年63岁。 他的后事办得极为简单,棺木是邓氏叔侄帮忙购置的,墓地选在石墙院附近的山坡上,墓碑上只刻着“陈独秀先生之墓”七个字。没有追悼会,没有挽联扎堆,只有少数亲友与闻讯赶来的村民送他最后一程。 从新文化运动的旗手到石墙院的困居者,陈独秀的人生轨迹充满转折,但骨子里的文人风骨与执拗从未改变。他或许有过政治上的失误,但在江津最后四年里,面对贫困与诱惑时的坚守,让我们看到了一个真实的、有血有肉的文人形象——不向命运低头,更不向权势折腰。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。