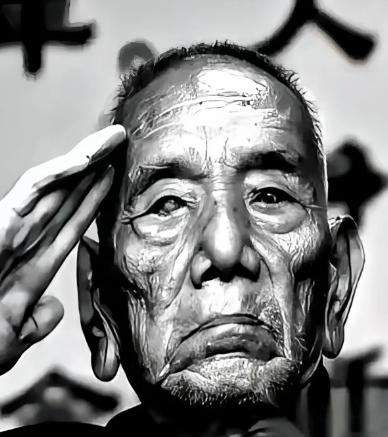

镇上干部去看一个90岁的孤寡老兵,问他有啥困难,所有人都以为他会要钱,要药,最不济也得让政府给修修漏雨的房顶。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 镇里干部下乡慰问,几个人提着米面油和慰问金,满心以为今天又是一次简单的走访,村里人叮嘱说,去看周德山这个老兵,他年纪大了,屋子破,估计得帮修修房顶,送点药,大家都点头,想着流程熟,没啥难题。 一进门就觉得冷,炕上坐着个老人,瘦得只剩骨头和皮,手背上全是老茧和皲裂口,干部们热情地寒暄,问他身体咋样,日子过得可还行,有没有啥要政府帮忙的,老人先是沉默,好像在回忆什么,过了好半天,才慢慢说出一句话。 他说,想请大家帮个忙,不是要钱,也不是修房顶,而是希望有人能替他去长津湖那边,给一棵松树浇点水,屋里一下静下来,干部们面面相觑,有人心里嘀咕,这大冷天的,还说去千里之外浇树,是不是老人糊涂了。 但小王没笑,他认真问了句,为什么是那棵树,老人叹了口气,声音沙哑得像风吹过枯草,他没有直接讲当年打仗的事,而是说,那棵树是自己和一个叫李建国的战友一起栽的,那年冬天,雪下得很深,冻得人直打哆嗦,李建国比他小几岁,脸总是红扑扑的,喜欢笑。 老人说,战壕里他们俩挖出一棵小树苗,带着泥土,李建国提议,把树栽在战壕边,说等以后打完仗再来看,谁也没想到,后来李建国牺牲了,再也没能回来,老人说这些话的时候,眼里没有泪,只有一种说不出的坚决。 干部一时不知道怎么接话,有人想劝老人想开点,说树也许早就没了,老人却坚持,说自己每年都惦记着,打心眼里放心不下,其实他这些年过得并不宽裕,房子旧,屋顶一到下雨就漏水,吃药也要省着点,但他最放不下的,就是那棵树和那个承诺。 小王回去后,越想越觉得心里不是滋味,夜里翻来覆去睡不着,觉得老人那个愿望,比什么修屋顶、送补贴都更让人动容,他主动联系了纪念馆,把老人的事一五一十地说了,那边工作人员听完,也沉默了很久,只说,会尽力帮忙。 没过几天,纪念馆那头传来消息,他们发动志愿者和当地工作人员,在长津湖附近找到了一棵特别粗壮的松树,树底下有块青石头,上面刻着两个字,虽然模糊,但能辨认出来,志愿者用水桶把树根仔仔细细浇了一遍,还拍了视频。 视频发到镇上,干部们立刻带着手机赶去给老人看,老人戴上老花镜,靠近屏幕,反复看那棵树和石头,他没哭,只是嘴角微微上扬,像是卸下了一块压在心头的石头,他轻声嘟囔,说树活着就好,承诺算是完成了。 从那以后,老人变得开朗了许多,邻居们发现,他愿意和人搭话了,有时还会主动拉着小王讲讲以前的事情,村里孩子跑过来,他也不再板着脸,偶尔坐在门口晒太阳,还会说起李建国,说起那年冬天的雪,大伙儿听他说,也慢慢明白,老兵心里藏着的东西,比谁都重。 房子的事,干部也没忘,维修队进了村,屋顶修好了,墙壁重新粉刷了一遍,屋里还多了个新扶手,老人嘴上说着不用麻烦,其实心里挺高兴,每次见到干部,总要让他们进屋坐坐,非得掏出自己炒的瓜子招待。 生活一天天过去,老人还是喜欢靠在炕头,手里把玩那个装着军功章的木盒,有时候会把一张黑白照片拿出来,照片上几个年轻人笑得特别灿烂,村里人问他现在还缺不缺啥,他总是摇头,说啥都不缺了,最重要的事已经办成,心里再没有疙瘩。 有一年,镇里组织活动,邀请一些年轻人到老人家里听他讲抗战故事,有人问他,最难忘的是什么,他想了想,说是答应战友的事能做成,不管过多少年,承诺就是承诺,那天村里很多年轻人都在场,大家听完都很安静,有人悄悄抹了抹眼角。 时间过去,老人年纪越来越大,身体不如从前,但精神头一直不错,偶尔还有志愿者从远地赶来,帮他打扫院子,陪他聊聊天,有人问他为什么一直记得那棵树,他说,答应别人的事,不管多难都要尽量做到,就像那棵树,风吹雨打还活着,人也不能轻易说放弃。 村干部后来总结,说其实很多老兵并不在意补贴有多少,身体再苦也能撑,他们最重视的,是心底那点执念,是和战友之间的承诺,有人说英雄需要更多关爱,老人却觉得,只要有人记得他们,记得那段历史,心里就踏实。 村里孩子有时在路上遇见他,会喊一声“周爷爷”,他总是笑着点头,有时会拍拍孩子的肩,叮嘱他们好好学习,老人变成了村里人人尊敬的榜样,他身上的坚持和守诺,悄悄影响着一代又一代人。